aus DiePresse.com, Wien, 25. 9. 2014

Philosoph Liessmann greift "Bildungsexperten" an

In seinem neuen Buch greift Konrad Paul Liessmann den oft zitierten Andreas Salcher und seine Kollegen an. Ihre Sicht auf die Schule kann er nicht teilen.

2006 veröffentlichte der Philosophie-Professor Konrad Paul Liessmann eine Abrechnung mit dem bildungspolitischen Mainstream. Nun, acht Jahre später, folgt mit "Geisterstunde" - so der Untertitel - "Die Praxis der Unbildung". Darin arbeitet er sich an seinen alten Feindbildern ab: Unter anderem Pisa-Studie ("Es geht um die Pfründe der empirischen Bildungsforschung, die nach Daten giert, die sich zeitgeistkonform interpretieren lassen") oder Bologna-Reform. Mittlerweile hat Liessmann aber auch neue Gefechtspartner gefunden.

Angriff auf die Bildungsexperten

Ein ganzes Kapitel widmet er "Bildungsexperten" (paradoxerweise firmiert Liessmann mittlerweile in manchen Medien gegen seinen Willen selbst als solcher) wie Bernd Schilcher, Andreas Salcher, Richard David Precht oder Gerald Hüther und deren Inszenierung als "letzte Erlöser und Heilsbringer in einer säkularisierten Welt".

"Die Bedeutung des Bildungsexperten liegt weniger in der Qualität seiner Expertise als in der medialen Aufmerksamkeit, die er genießt. Dadurch prägt er ganz wesentlich die öffentliche Stimmung und das Bild, das allenthalben von Schulen, Lehrern und Universitäten existiert. Mittelbar beeinflusst er so auch die Politik, die er gleichzeitig verachtet, da er sie letztlich für jene Bildungsmisere verantwortlich macht, gegen die er seinen heroischen Kampf führt", schreibt der Philosoph.

Hochtalentierte Wesen, die gebrochen werden

Die Sicht der "Experten" auf das Kind kann Liessmann offenbar nicht teilen: "Bei allen inhaltlichen Differenzen und inneren Widersprüchen: Es gibt einige markante Grundüberzeugungen, die die Bildungsexperten unserer Tage teilen. Fast alle sind gute Rousseauisten, das heißt, sie sind überzeugt davon, dass Neugeborene, Babys und Kleinkinder wunderbare, umfassend kompetente, mehrfach begabte, hochtalentierte und kreative Wesen sind, die allein durch ein antiquiertes Bildungssystem korrumpiert, gebrochen und zerstört werden. Das Kind mutiert zum Ur- und Vorbild des Humanen, der Schwärmerei über dessen Repertoire an unglaublichen Fähigkeiten sind denn auch keine Grenzen gesetzt..."

Lehrer als "minderqualifizierte Begleiter"

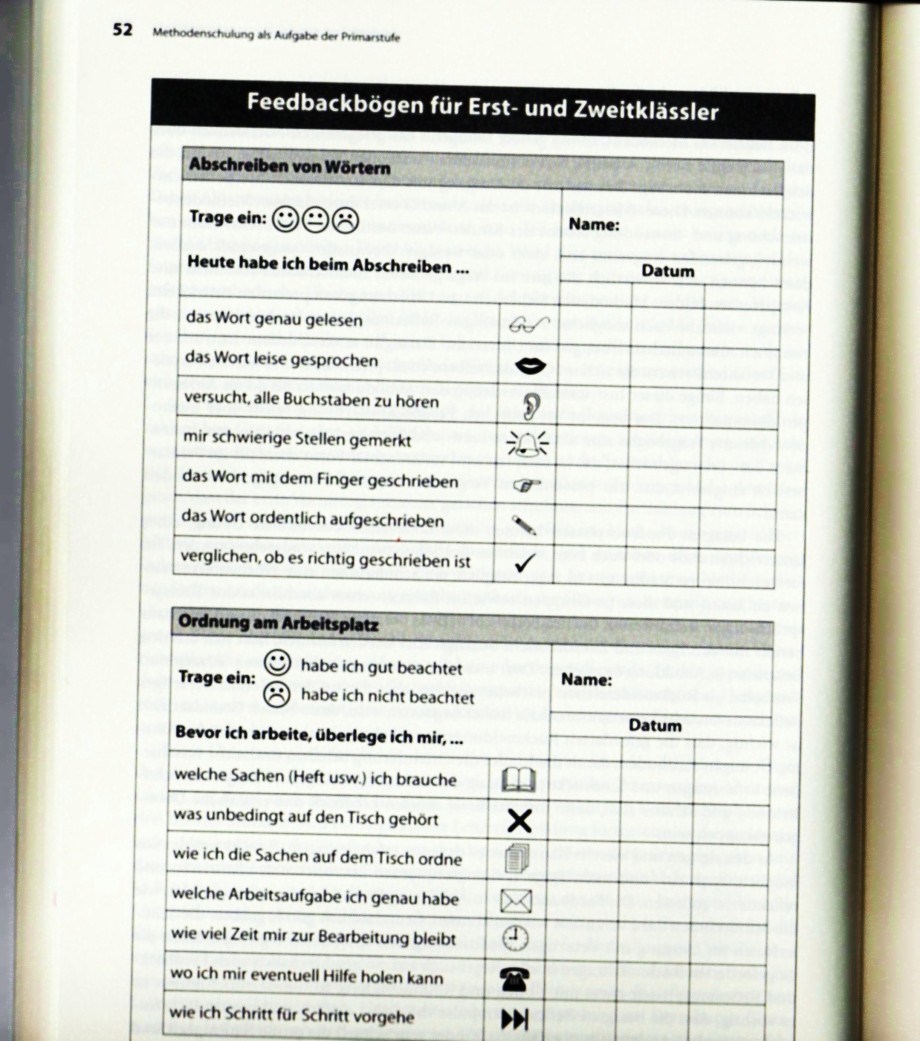

Auch die zuletzt vor allem von Ex-Unterrichtsministerin Claudia Schmied (SPÖ) vorangetriebene "Kompetenzorientierung" des Unterrichts (anstelle der Orientierung an reinen Inhalten) ist Liessmann ein Dorn im Auge. Da er diese auf die neue Lehrerausbildung übergreifen sieht, bekommt auch diese ihr Fett ab: "Die Transformation höherer Schulen in sozialpädagogische Anstalten, deren Träger permanent sich selbst beobachtende, fachlich minderqualifizierte Begleiter und Betreuer sein werden - von Lehrern kann man wirklich nicht mehr sprechen -, ist hier schon vorgezeichnet."

Verpflichtendes Philosophicum als Grundlage

In die gleiche Richtung zielt seine Kritik an der Abkehr von der "Fachlichkeit", die sich in Begriffen wie "Interdisziplinarität, Transdisziplinarität, Fächerbündel oder Aufhebung der Fachgrenzen" bzw. "fächerübergreifender Unterricht" manifestiert, und dem "Praxisfetischismus" in der Lehrerbildung.

Paradoxerweise fordert Liessmann an anderer Stelle für die universitäre Bildung, "vor aller Spezialisierung in einem Fach einmal grundlegend in die Tradition, Problematik und Gestalt des neuzeitlichen Wissenschaftsbegriffs eingeführt worden zu sein. In diesem Sinn wäre eine Neufassung eines verpflichtenden Philosophicums oder eines studium generale, das eine wissenschaftstheoretische, eine wissenschaftshistorische und eine wissenschaftsphilosophische Ausrichtung haben sollte, ein erster Schritt zur Wiedergewinnung jener Idee von Universität, die in der Gesamtheit der Wissenschaften, in der universitas litterarum ihre Bestimmung gesehen hatte".

Das alles liest sich recht amüsant, auch wenn Liessmann das eine oder andere Mal den Bildungsbürger allzu deutlich raushängen lässt. In manchen Punkten wird man ihm schmunzelnd beistimmen, in anderen weniger, in vielen ihm Übertreibung vorwerfen können - was aber immerhin das Wesen einer "Streitschrift" ist. Liessmann selbst leitet jedes seiner Kapitel mit "Es ist gespenstisch" ein, um seine teils überspitzte Polemik mit dem Fazit "In (...) zeigt sich die Praxis der Unbildung in ihrer (...) Gestalt" abzuschließen. Anschließend kommt dann die Kritik unter dem Motto "Dabei wäre alles ganz einfach" in etwas gedämpfter Form - gleich auf Streitschlichtung zu hoffen, wäre aber zu optimistisch.

(APA/Red.)

Das Buch

Das Buch

Konrad

Paul Liessmann: "Geisterstunde: Die Praxis der Unbildung. Eine

Streitschrift", Zsolnay Verlag, 176 Seiten, 18,40 Euro. Buchpräsentation

am Mittwoch, 1.10, 19.00 Uhr, Palais Ephrussi, Wien 1, Universitätsring

14)

Nota.

Auch die Gegenaufklärung hat ihre Dialektik. Ohne die schrecklichen Erfahrungen der Bologna-Reformen könnte sich das niemand trauen: an den Universitäten ein verbindliches Philosophicum oder Studium generale zu fordern wie zu Humboldts Zeiten! Es muss immer erst schlimmer werden, damit es besser werden kann.

JE

1×1

und 10 Gebote. Im 20. Jahrhundert wurde mit dem Überwuchern der

eigentlichen Produktion durch die Verwaltung[42] der Angestellte auch in

der Industrie immer mehr zum Leitbild. Nicht der Geist der Industrie

ist es, der seither Alles durchdringt, sondern der Geist der Bürokratie.

Und für die Volksschule hieß das: Schema F.

1×1

und 10 Gebote. Im 20. Jahrhundert wurde mit dem Überwuchern der

eigentlichen Produktion durch die Verwaltung[42] der Angestellte auch in

der Industrie immer mehr zum Leitbild. Nicht der Geist der Industrie

ist es, der seither Alles durchdringt, sondern der Geist der Bürokratie.

Und für die Volksschule hieß das: Schema F.