Kinder sind keine Fässer, die gefüllt, sondern Flämmchen, die entfacht sein wollen.

François Rabelais zugeschrieben

François Rabelais zugeschriebenI. Homo ludens victor

II. Taugt Erziehung zur Wissenschaft?

III. Herbarts Einsicht…

IV. Vom schönen Schein des Wahren

Die Erfindung des Kindes und die Bestimmung des Menschen

aus: PÄD Forum 2/2003

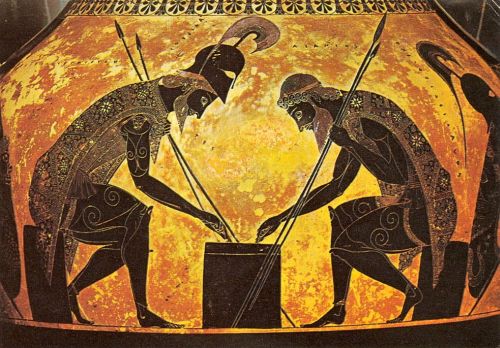

Die Weltzeit ist ein spielender Knabe, der auf dem

Brett die Steine hin und herschiebt: Dem Knaben das Reich!

Heraklit, fr. B 52

Reife des Mannes: das heißt den Ernst wieder-

finden, den man als Kind hatte, beim Spiel.

Fr. Nietzsche

Ein Freigelassener der Schöpfung

Joh. Gottfried Herders Wort, daß „jeder Mensch nur durch Erziehung ein Mensch wird“,1 ist allen professionellen Pädagogen aus dem Herzen gesprochen. Zwar hatte er gerade erst den Menschen als „den ersten Freigelassenen der Schöpfung“2 erkannt. Indem sich aber die Gattung durch eine „zweite Genesis“3 zum Kulturwesen gebildet hat, haben die Individuen ihre eben gewonnene Freiheit gleich wieder verspielt: „Alle Erziehung kann nur durch Nachahmung und Übung, also durch Übergang des Vorbilds ins Nachbild werden.“4 Freigelassen aus der Natur, wird der Mensch zum Lakai der eignen Überlieferung: „In welche Hände er fällt, so wird er.“5 Es konnte nicht fehlen, daß in dieser wundervollen Vieldeutigkeit seither allerlei Machtträume der pädagogischen Zunft ihren Nährboden fanden.

In Herders Ideen

stehen geniale Geistesblitze, die bis heute die Forschung beleben,

neben mancher Schrulle und mancher Naivität. Namentlich die

(unausgesprochene, weil allzu nahe liegende) Annahme, daß es sich bei

den ‚zwei Naturen’ des Menschen um zwei Stufen handelt, die zeitlich auf einander folgen, führt in die Irre. Der ur-springende Punkt bei der

Menschwerdung ist allerdings der aufrechte Gang: Er hat erst die

physische und, durch die Dissoziierung von Hand und Kopf, die mentale

Entwicklung der Spezies auf eine völlig neue, in der Natur bislang noch

nicht ‚vorgesehene’ Bahn gestellt. Aber seine ‚erste’ Natur hat er ja

nicht hinter sich gelassen! Natürlich bleibt er weiter in sie

verstrickt, sie wirkt bis in seine ‚zweite’, geistige Existenz hinein

(und ob er in dieser Hinsicht wirklich „frei“ ist, wird von der

hirnphysiologischen Forschung durchaus in Frage gestellt). Aber das gilt

auch umgekehrt. Seine Entwicklung als Kulturwesen hat rückwirkend seine

Stammesgeschichte umgedeutet – und hat physiologische Folgen gezeitigt.

Unreife als Gattungscharakter

Daß

wir pädagogische Probleme überhaupt kennen, ist offenbar die Folge

unserer biologischen Sonderstellung: „Das menschliche Kind kommt

schwächer auf die Welt als keins der Tiere“,6

nur darum muß – und kann – es erzogen werden. Die Gründe sind

physiologischer Art: „offenbar weil es zu einer Proportion gebildet ist,

die im Mutterleib nicht ausgebildet werden konnte. Der Mensch allein

bleibt lange schwach, denn sein Gliederbau ist, wenn ich so sagen darf,

dem Haupt zuerschaffen worden, das übergroß im Mutterleib zuerst

ausgebildet ward und also auf die Welt tritt.“7.

Der Schweizer Biologe Adolf Portmann sprach Mitte des vorigen Jahrhunderts geradezu von einer ‚extra-uterinen Embryonalzeit’ des Menschen: Im Vergleich mit allen andern Säugetieren sei der Mensch eine „physiologische Frühgeburt“, eigentlich „müßte unsere Schwangerschaft etwa um ein Jahr länger sein als sie tatsächlich ist“,8 und so bildet sich das höchstentwickelte Säugetier gewissermaßen ‚zurück’ zu einem sekundären Nesthocker! Dieser ‚Rückschritt nach vorn’ bestimmt fortan seinen ganzen Gattungscharakter.

Doch war die „enorme Gehirnentwicklung des Menschen und die vielleicht damit zusammenhängende Umstrukturierung der gesamten Physis in Richtung auf ‚Embryonalisierung’ und ‚Primitivität’ keineswegs eine Folge des Kampfes ums Dasein“ und nicht das Resultat eines Auslesevorgangs, wie eine an Darwin orientierte Orthodoxie vermuten würde, „sondern durch direkte innere Ursachen provoziert“, und diese endogene „Umstimmung“ des Menschen war „so radikal, daß sie ihn aus allen ‚natürlichen’ Lebensbedingungen hinauswarf und auf eine sonst nicht vorhandene und neuartige Lebensführung“ verwies, meint der Philosoph und Kultursoziologe Arnold Gehlen9 - im unmittelbaren Anschluß an Herder: „Das Tier ist, was es ein soll. Der Mensch allein ist im Widerspruch mit sich und mit der Erde, denn das ausgebildetste Geschöpf unter all ihren Organisationen ist zugleich das unausgebildetste in seiner eigenen neuen Anlage.“10

Was aber bedeutet ‚Ausbildung’ in der Natur? Anpassung an die gattungsmäßig vorgegebene Umweltnische, Ausbildung für eine spezifische Funktion im ökologischen Geflecht. Natürliches Reifen ist nichts anderes als Spezialisierung: Sie ist „das Endziel organischer Entwicklung“ und findet „bei allen Säugern außer dem Menschen“11 statt. Das ist das Paradox der Species humana: Deren Reifung ist eine „Spezialisierung auf Nicht-Spezialisiertsein“,12 ihre Ausbildung ist eine Entspezialisierung, ihre Reife ist Dysfunktionalität.

Was für das umweltgebundene Tier eine Minderung wäre, wurde für den Menschen, der sich eine Welt erschließen sollte, zum Gewinn, denn „unter Spezialisierung ist zu verstehen der Verlust der Fülle der Möglichkeiten, die in einem unspezialisierten Organ liegen, zugunsten der Hochentwicklung einiger dieser Möglichkeiten auf Kosten anderer“.13 Das spezialisierte Wesen ist fest-gestellt. „Für ein Tier ist durch seine umweltgebundene Organisation von vornherein darüber entschieden, ob und inwiefern ein Naturbestandteil dieses Wesen etwas angeht. Die weltoffene Anlage des Menschen schafft dagegen eine völlig andere Beziehung zu der umgebenden Natur. Uns kann jeder noch so unscheinbare Teilbestand der Umgebung bedeutend werden, jede beliebige Einzelheit vermögen wir durch unsere Beachtung aus dem indifferenten Feld der Wahrnehmung herauszulösen und hervorzuheben. Uns kann alles etwas angehen.“14 Verloren ging die Sicherheit, und gewonnen hat er eine Freiheit, durch die ihm die „Führung des Daseins eine nie endende Aufgabe“15 ward. Mit andern Worten, der Mensch funktioniert nicht; weil er, nach Nietzsche, „das nicht festgestellte Tier“16 ist.

Der Sündenfall

Dabei schienen doch seit der Aufklärung Funktionalität und Vernunft beinah dasselbe zu sein; in der aufgeklärten Pädagogik schon gar. Und sah dabei so aus, als hätte sie nach langer Irrung den Menschen endlich seiner natürlichen Bestimmung zugeführt!

Am Anfang stand der Sündenfall. Als sich nämlich der Mensch in der offenen Welt, in die er jagend und sammelnd aufgebrochen war, festsetzte und dort seine eigne kleine Umweltnische ausbildete – denn da drinnen mußte nach und nach alles wieder recht ordentlich funktionieren. Das war die Erfindung des Ackerbaus vor vielleicht zwölftausend Jahren im Tal des Jordan, es war die Erfindung der Arbeit.17 Nun hatte auch der Mensch sein Maß, dem er reifen, für das er sich ausbilden mußte. Solange die Arbeit einfach war, fand sie ihre Schranke lediglich an der jeweiligen Körperkraft. Man konnte in sie hineinwachsen, nach und nach, learning by doing. Doch Arbeit und Funktionalität, das bedeutet Arbeits-Teilung. Geteilte Arbeit ist spezialisierte Arbeit. Und je besonderer die Arbeit, umso perfekter wird sie. Ausbildung bekommt einen neuen, aparten Sinn. Im zünftigen Handwerk der mittelalterlichen Städte tritt die Figur des Lehrlings auf, der als Kind in den Haushalt seines Meisters eintritt, unter dessen Munt er zum Gesellen reift – selber „mündig“ wird er freilich erst, wenn er seinen eignen Hausstand gründet.

Die vollendete, ‚ausgebildete’ Form der Arbeitsgesellschaft ist die Marktwirtschaft: Alles hat seinen Preis. Jetzt müssen die Arbeiten gegeneinander austauschbar, ihre Qualität muß meß- und vergleichbar sein. Die Nützlichkeit der einen Sache muß sich in der Nützlichkeit der andern Sache darstellen lassen: An die Stelle der Gebrauchswerte tritt der Tauschwert – der Wert der Nationalökonomen: eine Art ‚Nützlichkeit schlechthin’. Das ist die Logik der Arbeitsteilung: die Reduktion der Qualitäten auf komplex zusammengesetzte Quantitäten; das Absehen von der Stoff- und das Hervorkehren der Formseite; die Auflösung einer jeden Substanz in ihr Herstellungsverfahren; die Reduktion von Qualität auf Technik; von lebendiger Anschauung auf Analyse.

Die Arbeit selbst muß so werden, daß die eine „die andere wert“ ist. Sie braucht von nun an Standards, damit man sie messen, vergleichen und austauschen kann. An die Stelle des meisterlichen Zunfthandwerkers tritt der ‚allgemein-qualifizierte’ Fachmann, der Berufsmensch. Einer der „konstitutiven Bestandteile des modernen kapitalistischen Geistes, und nicht nur dieses, sondern der modernen Kultur“ ist, nach Max Weber, „die rationale Lebensführung auf Grundlage der Berufsidee“.18 Der Professionelle, der sein Fach gewählt hat und dessen Arbeitskraft so durchgebildet ist, daß sie dem öffentlichen Vergleich mit jedem andern standhält, ist von da an der Inbegriff des Normalmenschen. Er ist der Erwachsene. Seine Merkmale sind erstens Spezialisierung und zweitens Austauschbarkeit.

An die Stelle der kunsthandwerklichen persönlichen Lehre im Haushalt des Meisters treten nun die unpersönlichen Curricula der öffentlichen Anstalt Schule. „Die Schule ist als Mittel der Erziehung an die Stelle des Lehrverhältnisses getreten. Das bedeutet, daß sich das Kind nicht länger einfach nur unter die Erwachsenen mischt und das Leben direkt durch den Kontakt mit ihnen kennenlernt“, schreibt Philippe Ariès;19 ja in gewissem Sinn, nämlich als ein besonderer gesellschaftlicher Stand wird das Kind jetzt überhaupt erst erfunden: Von nun an wird es „in einer Art Quarantäne gehalten, ehe es in die Welt entlassen wird. Damit beginnt ein langer Prozeß der Einsperrung der Kinder (wie der Irren, der Armen und der Prostituierten), der bis in unsere Tage nicht zum Stillstand kommen sollte.“20 Die ‚Geschichte der Kindheit’ in ihrem modernen Verständnis ist nichts anderes als die Geschichte ihrer Verschulung. Das Kind wird zur Raison gebracht und wird zum gegebenen Zeitpunkt dem Erwachsenen Platz machen – spezialisiert, aber austauschbar.

Residuum I: das Kind

Das ist eine Revolution im Lebensroman der Individuen. Denn es bedeutet nichts anderes, als daßseither „zwei gesonderte Stände des menschlichen Lebens“ einander gegenüber stehen, zwischen denen „heute ein Abgrund klafft“,21,22 schrieb der holländische Psychiater J. H. van den Berg vor vierzig Jahren. Doch „das Kind ist zum Kind geworden. Das Kind ist kindlich nur in Bezug auf das Nicht-Kindliche, das Erwachsene. Die Ursachen der veränderten Art des kindlichen Daseins müssen in der veränderten Art der Erwachsenheit liegen.“ Nicht die Erwachsenen haben das Kind aus ihrem Kreis ‚ausgegrenzt’, sondern sie haben sich selbst aus der Menge der Unzivilisierten hervorgehoben.23 Das Kind bliebt zurück. Während Sozial- und Wirtschaftshistoriker dazu neigen, in der Geschichte der modernen Kindheit vor allem auf die neuen Qualitätserfordernisse der industriellen Arbeit zu schauen,24 hebt der Psychiater van den Berg die Austauschbarkeit, die Gleich-Gültigkeit, die Beliebigkeit, die „Polyvalenz“25 der Erwachsenheit hervor – denn die Eigenheit der Markt-Gesellschaft ist es, daß die ‚Werte’ dort zirkulieren! Und darum hat der moderne Mensch nichts mehr, woran er sich halten kann: Er muß sein Leben führen durch die Unwägbarkeiten des Marktgeschehens, muß „einen Weg ins Ungewisse entwerfen, einen Weg durch die Gefahr“.26 Die Kinder können das noch nicht, erst der Erwachsenen kann es; vielleicht. – Die Erwachsenen konnten es, möchte man van den Berg nachrufen; denn als er schrieb, hatte die Erwachsenheit sehr wohl noch ein Maß, das sie auszeichnete, und hatten die ‚Werte’ noch eine Substanz, die sie verband: die Arbeit.

Das Kind ist durch die bürgerliche Gesellschaft bestimmt als der Nicht-Arbeiter. Das ist ein Mangel. Aber in einer Welt, wo Arbeit nur als Lohnarbeit vorkommt, ist es auch ein Segen. Und nur Arbeiter sein, das will auch der Erwachsene nicht. Der Anblick seiner Kinder am Feierabend erheitert ihn. Zeit ohne Uhr und Spiel ohne Rechenschaft, das ist „die begrenzte Ausnahmeregelung, die die bürgerliche Gesellschaft den Kindern gewährt, um im Kind den Erwachsenen einen Trost für ihre seelische Verkrüppelung zu gewähren“.27 Daß seine Kinder zur Schule gehen und dort schonmal den Ernst des Lebens einüben, will der Werktätige nicht wirklich wissen. Sie gehören in den Feierabend. Und sonntags in den Zoo. Schule bedeutet nur Ärger, daran kann sich ein Erwachsener gut erinnern. Die Kindheit ist ein Überbleibsel aus ferner, froherer, verlorener Zeit. Sie ist ein schwachmachendes Denkmal aus unserer Zeit vor dem Sündenfall.

Residuum II: der Künstler

Ein aufreizendes Denkmal ist der Künstler. Die Frage „was ist Kunst?“ mag ewig ungeklärt bleiben – solange man auf die ästhetische Qualität der Werke blickt. Denn da geht es um Geschmacksurteile, und die lassen sich nicht objektivieren. Kurz gesagt, Kunst ist das, was Künstler machen. Das ist keine Tautologie in spöttischer Absicht. Denn was ein Künstler ist, läßt sich durchaus objektivieren – nämlich durch seinen bestimmten Gegensatz, den Arbeiter. Dem Arbeiter ist ein Zweck vorgegeben, als das Bedürfnis, dem sein Produkt zu dienen hat. Tut es das nicht, war seine Arbeit umsonst, so als wäre sie ungetan. Der Künstler dient keinem Zweck, und ob sein Werk einmal auf ein ‚Bedürfnis’ trifft, welches gerade ihm gilt, kann er nicht wissen. Er muß es „darauf ankommen lassen“. Natürlich muß auch er auf den Markt, um zu leben. Wenn er nichts an den Mann bringt, mag er verrückt werden und sich ein Ohr abschneiden. Aber van Goghs Bilder waren Kunst, lange bevor sie ihre Käufer fanden. Nicht wegen einer okkulten immanenten Qualität, sondern weil er ein Künstler war, nämlich einer, der in der selbstgemachten Umweltnische Arbeitsgesellschaft nicht funktioniert.28

Rhetorisch wird oft der Künstler mit dem Kind verglichen: „Ein Werden und Vergehen, ein Bauen und Zerstören ohne jede moralische Zurechnung in ewig gleicher Unschuld hat in dieser Welt allein das Spiel des Künstlers und des Kindes.“29 Das ist mehr als eine blumige Metapher. Der holländische Verhaltensforscher und Tierpsychologe F.J.J. Buytendijk sekundiert: „Wie der Künstler reflektiert das spielende Kind nicht auf das Wie, Was und Warum seines Tuns. Dabei ist seine Tätigkeit ein wirkliches Unternehmen, das freilich nicht genau auf ein Ziel gerichtet ist, sondern sein Tun hat das Abenteuerliche eines Wagnisses. Es kann gelingen oder nicht.“ Es hat dieselbe Quelle wie die ästhetische Produktion im engeren Sinn: „Das menschliche Spiel ist eine wundersame Freude am Schein. Wir spielen tatsächlich immer mit Bildern, die mit uns spielen.“30

Hans-Georg Gadamer schließt den Kreis: „Sich-Darstellen ist das wahre Wesen des Spiels – und des Kunstwerks.“31 Aber er erinnert: „Der Reiz des Spiels liegt in dem Risiko.“32 Darum ist der Künstler ein aufreizendes Denkmal unserer Vorzeit: weil er gewagt hat. Er hat seinen Weg ins Ungewisse entworfen, einen Weg durch die – ja, doch: durch die Gefahr. Ist er der wahre Erwachsene? Und liegt der Unterschied zwischen Kindlichkeit und Erwachsenheit doch nicht da, wo J.H. van den Berg dachte? Oder nicht mehr da? Oder wieder nicht mehr da? Liegt womöglich unsere Zukunft in unserer Vergangenheit?

…und Residuum III: der Erwachsene!

Die Arbeitsgesellschaft hat uns ‚reifen’ lassen, die industrielle Zivilisation hat uns erwachsen gemacht. Und mit der Industrie veraltet jetzt der Erwachsene! Wir müssen „den Arbeitsmenschen unserer Zeit“33 nicht länger „als die selbstverständliche Norm des rechten Menschenlebens hinnehmen. Die Einschätzung der Arbeit als eine wesentliche Aufgabe des Lebens, als ein höherer Auftrag der Vorsehung, als Quelle von Seelenfrieden, als Sinn der gesellschaftlichen Gliederung, die Taxierung des Berufs als ein Lebenszentrum“ waren „ein sehr spätes Resultat der gesellschaftlichen Entwicklung“34 – und ein vergängliches.

Die Arbeit ist nicht länger Sinn des Lebens, und nicht einmal noch ‚Maß und Substanz’ des ökonomischen Werts. Ein Kronzeuge hatte es vorausgesehen: „In dem Maße aber, wie die große Industrie sich entwickelt, wird die Schöpfung des wahren Reichtums abhängig weniger von dem Quantum angewandter Arbeit, als von der Macht der Agentien, die während der Arbeitszeit in Bewegung gesetzt werden und die selbst wieder in keinem Verhältnis stehen zur unmittelbaren Arbeitszeit, die ihre Produktion kostet, sondern vielmehr abhängt vom allgemeinen Stand der Wissenschaft und dem Fortschritt der Technologie. Was Tätigkeit des Arbeiters war, wird Tätigkeit der Maschine.“35 Am Ende tritt der Arbeiter „neben den Produktionsprozeß, statt sein Hauptagent zu sein. Sobald die Arbeit in unmittelbarer Form aufgehört hat, die große Quelle des Reichtums zu sein, hört [auf] und muß aufhören, die Arbeitszeit sein Maß zu sein und daher der Tauschwert [das Maß] des Gebrauchswerts.“36 Mit andern Worten, das Wertgesetz ‚verfällt’.

Nach

der Erfindung des aufrechten Gangs, nach der Erfindung der Arbeit ist

dies die dritte große Revolution unserer Gattungsgeschichte. Es ist eine

Krisis, und wie sie

ausgeht, weiß keiner. Aber eins wissen wir: daß es nie wieder sein wird,

wie es war. Arbeit für alle wird es nie wieder geben, denn all die

ausführenden Griffe, für die man Kraft braucht und Ausdauer und gute

Nerven, die werden bald die Maschinen verrichten, weil sie es billiger

und zuverlässiger tun. Etwas reproduzieren, was längst da war, wird

nicht länger die Aufgabe lebendiger Menschen sein. Es war auch immer ein

bißchen unter ihrer Würde. Geahnt haben wir es längst, aber von nun an

dürfen wir es wissen, „daß in jedem von uns auch noch ein anderer, ein

alter Adam aus der Zeit vor dem Sündenfall lebendig ist, der sein Recht

fordert und der nicht nur dazu da ist, unterdrückt zu werden“. 37

Werden, was wir waren

Das ist alles kein Spiel mit Worten. Es hat ernste Erwäggründe in der Naturgeschichte des Menschen. Zum Fortschrittsdogma des neunzehnten Jahrhunderts gehörte der Glauben an die Unumkehrbarkeit. Und so gab es auch in der Darwinschen Evolutionslehre keinen Platz für ein Zurück. Eine einmal erreichte Anpassung konnte nur überboten, aber nicht hintergangen werden. Bis der holländische Biologe Louis Bolk vor achtzig Jahren eine beunruhigende Entdeckung machte. „Das ‚Gesetz’ der Irreversibilität der Spezialisierung erfährt nämlich eine gewichtige Ausnahme, sowie Neotenie-Erscheinungen auftreten.“38 Bolk hatte herausgefunden, dass „die menschliche Gestalt sich von ihren Verwandten, den Menschenaffen, durch das Bewahren kindlicher, ja früh fötaler Merkmale unterscheidet. Daß die Kinder von Menschenaffen uns ähnlicher sind als die Erwachsenen, ist die bekannteste dieser Erscheinungen. Die Menschwerdung besteht vor allem in einer Gestaltreifung auf ständig jüngeren Stufen, wobei die Entwicklung selbst verlangsamt ist.“39 Genauer gesagt, in einer Reifungs-Hemmung der unausgebildeten Gestalt! Diese „Retardation“, das frühzeitige ‚Einfrieren’ des normalen Ausbildungsgangs, der von unsern humanoiden Vorfahren erreicht worden war, „kann nur auf eine Aktion des endokrinen Systems zurückgeführt werden“.40 Seine physiologische Kindlichkeit verdankt der Mensch seinen Hormonen.

Doch seine äußere Gestalt ist nicht das, worauf es ankommt, sondern seine Kindlichkeit in mente. Arnold Gehlen schlägt den Bogen von Bolks „Retardation“ zurück zu Portmanns „extra-uterinen Embryonalzeit“: Ein solcher „zwar außerhalb des Mutterleibes, aber noch im Stadium der Ausreifung vor sich gehender früher Kontakt mit dem offenen Reichtum der einströmenden Reizfülle ist das früheste Stadium eines der wichtigsten Wesenszüge des Menschen – seiner Weltoffenheit. Und so rückt diese Weltoffenheit als eine innere Eigenschaft in den Zusammenhang der äußeren Eigenschaften hinein, von denen Louis Bolk, der geniale Amsterdamer Anatom, nachwies, daß sie allesamt zeitlebens stabilisierte, über die ganze Lebenszeit hin dauerhaft gewordene embryonale Eigenschaften sind: so die Schädelwölbung, die Unterstellung des Gebißteils unter den Hirnteil, die Unbehaartheit, der Bau des Beckens, aus dem der aufrechte Gang folgt usw. Ein solches frühinfantiles Merkmal, das doch stabilisiert durchhält, ist auch die Weltoffenheit des Menschen.“41

Unsere Weltoffenheit ist das Korrelat zu unserer ‚Spezialisierung auf Nicht-Spezialisiertsein’: „Alle Anpassungen des Menschen zielen auf Vielseitigkeit ab.“42 „Das Stehenbleiben der Entwicklung auf einem jugendlichen Stadium, die sogenannte Neotenie, ist die Voraussetzung dafür, daß der Mensch nicht, wie die meisten Tiere, sein Neugierverhalten mit dem Erwachsenwerden einstellt, sondern seine konstitutive Weltoffenheit beibehält, bis das Greisenalter ihr ein Ende bereitet.“43 Das „unspezialisierte Neugierwesen“ Mensch bleibt fast bis zum Schluß „ein Werdender“.44 Darum ist Kindlichkeit „eins der wichtigsten, unentbehrlichsten und im edelsten Sinne humanen Merkmale des Menschen. Kindliche Eigenschaften gehören ohne allen Zweifel zu den Voraussetzungen der Menschwerdung.“45

Nicht

nur des Werdens, auch des Bleibens. „Die Größe des Menschen ist es, nie

mit seiner Kindheit zu brechen, mit dem Abenteuer, der

Zerbrechlichkeit, den bodenlosen Entrüstungen, den Naivitäten und der

Hingabe ohne Kalkül. Kindereien haben ihre Zeit, die Kindheit nicht.“46 Das Kind steht der Bestimmung des Menschen näher als der Erwachsene.

Bilder und Begriffe

Kann man das wirklich ernstnehmen? Auf den ersten Blick nicht. Erwachsenheit hieß nicht nur Arbeit. Erwachsenheit hieß auch Rationalität und Reflexion. Das fehlt dem Kind: der Begriff.

Soweit

der erste Blick. Auf den zweiten Blick ist auch unsere Vorstellung von

Vernunft geprägt von der zehntausendjährigen Arbeitsgesellschaft. „Die

exakte, auf Maß und Zahl beruhende Arbeits- und Leistungswissenschaft

trägt heute unsere gesamte Weltzivilisation und alle Technik und

Industrie. Sie erstrebt ein Weltbild in mathematischen Gleichungen, das

es ermöglicht, den Weltprozeß in eindeutig den Gegenständen der

Raumzeitmannigfaltigkeit zugeordneten Zeichen zu bestimmen und ihnen

gemäß ihn gehen zu machen nach beliebigen praktischen Zwecken“, heißt es

bei Max Scheler, dem Vater der Wissenssoziologie.47

„Erst seit kurzer Zeit dämmert in der Philosophie die Einsicht auf, daß das, was man ‚Erkenntnistheorie’’ nannte, meist nur eine Art der Erkenntnis beachtete, nämlich diejenige der positiven Wissenschaft - und innerhalb ihrer auch wiederum nur gewisse, je willkürlich bevorzugte Disziplinen, sei es der mathematischen Naturwissenschaft, sei es der Geschichte. Was in Religion, Kunst, Mythos, Sprache an ‚Wissen’ steckt und wie dieses Wissen dem System allen Wissens einzuordnen sei, das beginnt man heute wieder zu fragen und zu ahnen.“48

„Erst seit kurzer Zeit dämmert in der Philosophie die Einsicht auf, daß das, was man ‚Erkenntnistheorie’’ nannte, meist nur eine Art der Erkenntnis beachtete, nämlich diejenige der positiven Wissenschaft - und innerhalb ihrer auch wiederum nur gewisse, je willkürlich bevorzugte Disziplinen, sei es der mathematischen Naturwissenschaft, sei es der Geschichte. Was in Religion, Kunst, Mythos, Sprache an ‚Wissen’ steckt und wie dieses Wissen dem System allen Wissens einzuordnen sei, das beginnt man heute wieder zu fragen und zu ahnen.“48

Geahnt hatten es schon die Romantiker, aber sie wurden rasch zum Schwarzen Mann des gesunden Menschenverstands. Die Vernunft hat nicht erst mit dem Begriff begonnen. “Wie im Schreiben Bilderschrift früher war als Buchstabenschrift, so war im Sprechen die Metapher, insofern sie Verhältnisse und nicht Gegenstände bezeichnet, das frühere Wort, welches sich erst allmählich zum eigentlichen Ausdruck entfärben mußte. Daher ist jede Sprache in Rücksicht geistiger Beziehungen ein Wörterbuch erblasseter Metaphern.“49 Die Begriffe waren auch einmal Bilder, bevor der häufige Austausch sie ab- und zugeschliffen hat für den logischen Gebrauch. Das Verständnis der Welt geschah zuerst in Bildern und Erzählungen.

Logos und Mythos

„Der Logos hat sich vom Mythos abgesetzt. Der Mythos ist älter und selbstverständlich hat er sich sprachlich niedergeschlagen. Der Logos hat aber seitdem noch längst nicht alle Lebensgebiete logisiert oder rationalisiert“, schreibt Schelers Schüler Erich Rothacker. „Aus zu Ende gedachten Begriffen, wie sie dem rein rationalen Welt‚bild’ vorliegen, ergibt sich überhaupt kein Bild mehr. Denn ein Bild muß anschaulich sein oder es mindestens werden. Dieses rein rationale Weltbild ist im Grunde überhaupt nur zu ‚leben’ als mehr oder minder tiefdringende Infiltration oder auch Okulation“ – Pfropf, sagt der Gärtner – „über einem gelebten mythischen Weltbild.“50

Die

Anschauung muß immer den Stoff liefern, den der Begriff fassen will.

„Man muß nur nicht meinen, mit dem Denken über die Empfindungen und

Anschauungen hinauskommen zu können.“52

Die wirklich kritische Erkenntnistheorie könne „zeigen, wie die

logische Funktion durch allmähliche Fiktionen aus der Empfindung die

Vorstellungswelt schafft“, schrieb Hans Vaihinger zum Abschluß seines

lebenslangen Ringens mit der Kritik der reinen Vernunft.53

Nicht durch ihr Wesen unterscheidet sich die logische Funktion vom Mythos, sondern durch ihren Gebrauch. Fingiert sind sie beide. Die eine dient der Beschreibung dessen, was ‚der Fall ist’. Der andere will einen Sinn darin sehen. Denn „je begreiflicher uns das Universum wird, um so sinnloser erscheint es auch“, sagt einer, der es wissen muß.54 Begreifen ist eins, verstehen ein anderes. „Das Bestreben, das Universum zu verstehen, hebt das menschliche Leben ein wenig über eine Farce hinaus und verleiht ihm einen Hauch von tragischer Würde“.55 Es liegt auch den wissenschaftlichsten Kosmologien noch ein Ur-Bild von deutlich mythischem Charakter zu Grunde, vom Großen Uhrmacher der Aufklärung bis zum Urknall unserer Tage. In ihren Mythen macht sich die Menschheit daran, „etwas zu bearbeiten und zu verarbeiten, was ihr zusetzt, was sie in Unruhe und in Bewegung bringt. Es läßt sich auf die einfache Formel bringen, daß die Welt den Menschen nicht durchsichtig ist und nicht einmal sie selbst sich dies sind.“56 Tragisch ist an dieser „Arbeit am Mythos“, dass die mythischen Antworten ‚nur ein Schein’ sind. „In der Welt ist alles wie es ist und geschieht alles wie es geschieht, es gibt in ihr keinen Wert – und wenn es ihn gäbe, so hätte er keinen Wert. Der Sinn der Welt muß außerhalb ihrer liegen.“57 Aber das nützt einem nichts, der sein Leben in der Welt führen muß. Die Mythen sind ein Kunstgriff. „Sie geben zwar keine Antworten auf Fragen, nehmen sich aber so aus, als bliebe nichts zu fragen übrig. Welt zu haben ist immer das Resultat einer Kunst.“58

Hier gelangen wir zu einer substanziellen Bestimmung der Kunst, unabhängig vom Phänotyp des Künstlers. Nämlich wenn wir den Mythos durch die Kunst erklären (nicht umgekehrt). „Alle Kunstwerke, und Kunst insgesamt, sind Rätsel“, daß sie „etwas sagen und im gleichen Atemzug es verbergen“, macht ihren Kunstcharakter aus.59 „Kunst wird zum Rätsel, weil sie scheint, als hätte sie gelöst, was am Dasein Rätsel ist. Ob die Verheißung Täuschung ist, das ist das Rätsel.“60 In die Welt einen Sinn hineinlesen, das ist der Kunstakt. Überhaupt erst durch diesen Elementarakt wird ‚alles, was der Fall ist’, zu einer Welt. Ihr Sinn liegt außer ihr, doch nicht jenseits, sondern diesseits. Er liegt im Auge des Lesenden.61

Artisten-Metaphysik

Ist es aber ganz beliebig, welchen Sinn dieser oder jener in die Welt hineinschaut? Ist einer so gut wie der andere? Kann man auch darauf verzichten? Ist es etwa „nur ein Spiel“? Sinn nennen wir den Leitfaden, der uns erlaubt, unser Leben zu führen, und daß wir es führen müssen, macht die Freiheit aus, die uns von den andern Lebewesen unterscheidet. Als Sinn muß er sich bewähren, nicht theoretisch, sondern praktisch. Solange das Leben der Menschen von der Not geprägt war, haben sich Arbeit und Beruf als Sinn bewährt. Aber nicht als ein Entwurf der Freiheit, sondern als ihre Schranke. Freiheit war „Einsicht in die Notwendigkeit“: Das war Vernunft und der Ursprung allen Wissens.

Damit

ist es vorbei, jedenfalls virtuell. Völlig unvorbereitet trifft es uns

nicht. Die Romantiker hatten die Bürgerlichkeit, hatten Arbeit und Beruf

nie gewollt. Paradoxer Weise wurden sie dabei zu den Begründern dessen,

was man später die Moderne

genannt hat. Deren Totenglocke läutete, gut hundert Jahre vor der Zeit,

Friedrich Nietzsche, und bereitete schon den Boden der „Postmoderne“.62 Und zwar aus metaphysischen Erwägungen; nämlich der Einsicht in das Ende der Metaphysik – worunter man das Bemühen versteht, aus der Welt und allem, was der Fall ist, einen Sinn heraus zu räsonnieren.

„Alle philosophischen Systeme sind überwunden.“63 Wir müssen hinter Sokrates, den Erfinder des Räsonnements, zurückkehren zu Heraklits „ästhetischer Grundperzeption vom Spiel der Welt“:64 „Es gibt kein Sein, das ewige Werden ist wie ein ewiges Nichtsein.“65 Es ist die Lehre von der inneren Gleich-Gültigkeit der Welt, nach der „nur als ein ästhetisches Phänomen das Dasein und die Welt gerechtfertigt erscheint“.66

„Alle philosophischen Systeme sind überwunden.“63 Wir müssen hinter Sokrates, den Erfinder des Räsonnements, zurückkehren zu Heraklits „ästhetischer Grundperzeption vom Spiel der Welt“:64 „Es gibt kein Sein, das ewige Werden ist wie ein ewiges Nichtsein.“65 Es ist die Lehre von der inneren Gleich-Gültigkeit der Welt, nach der „nur als ein ästhetisches Phänomen das Dasein und die Welt gerechtfertigt erscheint“.66

„Was früher am stärksten reizte, wird nur noch als Spiel angesehen und gelten gelassen.“67 Wir sind jetzt „nur zum Spiel Kaufleute und wissenschaftliche Menschen“, weil wir es lediglich als „Form und Reiz“ ästhetisch auffassen: „ein Spiel der Kinder, auf welches das Auge des Weisen blickt“. Das „neue Ideal des theoretischen (!) Menschen“ verkörpert „die höchste menschliche Möglichkeit – alles in Spiel aufzulösen, hinter dem der Ernst steht.“68 Homo ludens victor.

Denn Spiel ist nicht unernst, es ist auch nicht irreal. „Das Wesentliche beim Spiel“, sagt der Biologe, „ist das Formgeben“.69 Wenn nicht länger die Notdurft die freie Tätigkeit des Menschen zur ‚Arbeit’ verkürzt, woher sollen die Formen, die Gestalten, die Ordnungen dann kommen? Wenn ich im Stoff nicht mein Bedürfnis darstelle, wenn ich auf das Darstellen im Stoff doch aber nicht verzichten kann, dann kann ich nur… mich ‚selbst’ darstellen. Entwerfen, besser gesagt, denn wie eine ‚Welt’, so wird auch ein ‚Selbst’ überhaupt erst durch diesen Kunstakt. Sich-Darstellen ist das wahre Wesen des Spiels und der Kunst.70 „Das Kind wirft einmal das Spielzeug weg: bald aber fängt es wieder an, in unschuldiger Laune. Sobald es aber baut, knüpft und fügt und formt es gesetzmäßig und nach inneren Ordnungen. So schaut nur der ästhetische Mensch die Welt an.“71

„Die Welt selbst ist nichts als Kunst.“72 Die Arbeitsgesellschaft verfällt, das Reich der Notwendigkeiten schwindet, und mit ihnen die rationellen Weltschemata von Ursache und Wirkung. Übrig bleibt „Artisten-Metaphysik“.73

Wenn aber an die Stelle des zum Berufsmenschen ausgereiften Erwachsenen als anthropologische Leitfigur der artistisch sich-und-die-Welt entwerfenden Ästhetiker tritt, hat das für die Pädagogik tiefer reichende Folgen, als uns PISA träumen lässt.

1) Johann Gottfried Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit (1784-1791), II. Teil, IX. Buch, 1. Kap., Darmstadt 1966 [neu: Wiesbaden 1985], S. 226

2) ebd, II,IV.4, S. 119

3) ebd, II,IX.1, S. 227

4) ebd, II,IX.1, S. 228

5) ebd, II,IV.3, S. 114

6) Herder aaO, II,IV.4, S. 118

7) Adolf Portmann, Zoologie und das neue Bild des Menschen, Hamburg (rde) 21958, S. 49; S. 68ff.

8 ) Arnold Gehlen, Der Mensch, Wiesbaden 121978, S. 114

10) Herder aaO, II, V.6, S. 146

11) Gehlen aaO, S. 87

12) Konrad Lorenz, Das Wirkungsgefüge der Natur und das Schicksal des Menschen, Mchn. 1983, S. 237

13) Lorenz aaO.

14) Portmann, aaO, S. 65

15) Adolf Portmann,“Der Mensch – ein Mängelwesen?“ in: ders., Entläßt die Natur den Menschen?, Mchn. 1970, S. 209

16) Friedrich Nietzsche, „Jenseits von Gut und Böse“ in Werke (Hg. v. K. Schlechta) Mchn. 61969, Bd. II, S. 623

17)

In der Bibel ist die Arbeit die Folge des Sündenfalls: „im Schweiße

deines Angesichts…“! Und sie verewigt ihn: Es ist der Bauer Kain, der

den Hirten Abel erschlägt. (1. Mose, 3.4.)

18)

Max Weber, „Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus“

in: ders., Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, Bd. I, Tübg.

1920, S. 202

19) Philippe Ariès, Geschichte der Kindheit, Mchn. 1978, S. 47f.

20) ebd, S. 48

21) J. H. van den Berg, Metabletica – Über die Wandlung des Menschen, Göttingen 1960, S. 33f.

22) ebd

23) vgl. Norbert Elias, Über den Prozeß der Zivilisation, Bern 1969.

24)

Namentlich die Pariser Sozialhistoriker-Schule um die Zs. Annales ESC

hat im Anschluß an Ariès’ Buch eine inzwischen unübersehbare Menge

empirischer Untersuchungen hervorgebracht.

25) van den Berg aaO, S. 43

26) ebd, S. 47

27) Rudolf zur Lippe, Naturbeherrschung am Menschen I, Ffm. 1981, S. 79

28) Wenn ihm keines seiner Werke gelang, dann war er ein schlechter Künstler – aber nicht etwas anderes.

29) Fr. Nietzsche, „Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen“, aaO Bd. III, S. 376

30)

F.J.J. Buytendijk, „Das menschliche Spiel“ in: H.-G. Gadamer (Hg.),

Neue Anthropologie, Bd. IV: Kulturanthropologie, Stgt. 1973, S. 109

31) Buytendijk aaO, S. 95

32) H.-G. Gadamer, Wahrheit und Methode, Tübingen 1960, S. 102

33) ebd, S. 110

34) Adolf Portmann, „Spiel und Leben“ in: Entläßt die Natur den Menschen? Mchn. 1970, S. 238ff.

35) Karl Marx, „Grundrisse“ in: Marx-Engels-Werke, Bd. 42, Bln. 1983, S. 600f.

36) ebd, S. 601

37) Portmann, Entläßt…?, S. 240

38) Louis Bolk, Das Problem der Menschwerdung, Jena 1926

39) Konrad Lorenz, „Psychologie und Stammesgeschichte“, in: Über tierisches und menschliches Verhalten, Mchn. 1965, S. 242

40)

Portmann, Zoologie…, S. 132ff. Siehe zum gesamten Neotenie-Komplex: O.

H. Schindewolf, „Phylogenie und Anthropologie aus paläontologischer

Sicht“ in: H.-G. Gadamer (Hg.), Neue Anthropologie, Bd. 1: Biologische

Anthropologie, Stgt. 1972, S. 230-292

41) Arnold Gehlen, Der Mensch, Wiesbaden 121978, S. 104

42) Arnold Gehlen, Anthropologische Forschung, Reinbek 1961 (rde), S. 57

43) Konrad Lorenz, Das Wirkungsgefüge der Natur und das Schicksal des Menschen, Mchn. 1983, S. 238

44) Konrad Lorenz, Die Rckseite des Spiegels, Mchn. 1977, S. 192

45) Lorenz, Das Wirkungsgefüge…, S. 240; 245

46) Konrad Lorenz, Die sieben Todsünden der zivilisierten Menschheit, Mchn. 71974, S. 63

47)

Emmanuel Mounier, Révolution personnaliste et communautaire, hier zit.

nach: Jean Cornilh, Emmanuel Mounier, Paris 1966, S. 76

48) Max Scheler, „Erkenntnis und Arbeit“, in: Die Wissensformen und die Gesellschaft, Bern 31980, S. 210

49) ebd, S. 200f.

50) Jean Paul, Vorschule der Ästhetik, Werke Bd. IV, Lpzg. o. J., S. 233 (Bibl. Inst.)

51) Erich Rothacker, Philosophische Anthropologie, Bonn 21966, S. 103; 108

52) Hans Vaihinger, Philosophie des Als Ob, Lpzg. 91927, S. 139; 278f.

53)

der Astrophysiker Steven Weinberg (Nobelpreis 1979) in: Die ersten drei

Minuten – Der Ursprung des Universums, Mchn. 31978, S. 213

54) ebd, S. 212

56) Hans Blumenberg, Arbeit am Mythos, Ffm. 1996, S. 303

57) Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus; Werkausgabe Bd. 1, Ffm. 1987, S. 82. [6.41]

58) Blumenberg, aaO, S. 319; 13

59) Th. W. Adorno, Ästhetische Theorie, Ffm. 1970, S. 182

60) ebd, S. 191; 193

61) Aber das Auge sieht sich nicht. Die Frage ist selber die Antwort.

62) siehe hierzu K.-H. Bohrer (Hg.), Mythos und Moderne, Ffm. 1983

63)

z. B. Günter Wohlfart, „Nietzsches Vorpostmoderne – Die ästhetische

Grundperzeption vom Spiel der Welt als Vorspiel der Postmoderne“ in:

Artisten-Metaphysik, Würzburg 1991

64)

Friedrich Nietzsche, aus dem Nachlaß; hier zit. nach: Günter Wohlfart,

Also sprach Herakleitos – Heraklits Fragment B 52 und Nietzsches

Heraklit-Rezeption, Freiburg 1991, S. 357

65) ebd, S. 292f.

66) ebd, S. 336

67) ebd, S. 364

68) ebd, 312, 291ff.

69) Adolf Portmann, „Das Spiel als gestaltete Zeit“ in: Flitner, A. (Hg), Das Kinderspiel, Mchn. 51988, S. 60

70) siehe Anm. 34

71) Nietzsche nach Wohlfart, Also…, S. 288

72) ebd, S. 265

73) Fr. Nietzsche, „Die Geburt der Tragödie“ in: Werke, (Hg. Schlechta) Bd. 1, Mchn. 61969, S. 14

——————————————————————————————————————————————

Die Grenzen der pädagogischen Vernunft

oder: Taugt Erziehung zur Wissenschaft?

zuerst in: PÄDForum 2/2003

Ich

kann von dem, was ich sollte, keinen

Ich

kann von dem, was ich sollte, keinenBegriff haben, bevor ich es tue. Einen

Akt der Freiheit begreifen wollen, ist

absolut widersprechend. Eben wenn sie es

begreifen könnten, wäre es nicht Freiheit.

J. G. Fichte

Erziehung, was ist das? „Alles ist Erziehung!“ strahlt der Pädagoge. Wenn alles Erziehung ist, dann ist nichts Erziehung. Ist Erziehung alles und nichts? Das klingt weise!

Der

Mensch wird erst durch Erziehung zum Menschen, sagte Herder. Das heißt

ja wohl, alles, was ihn als Menschen vom Tier unterscheidet, wird ihm

nicht durch sein Erbmaterial, sondern

durch andere, künstliche Bedeutungsträger mitgeteilt. Herder verstand

unter Erziehung ungeniert Nachahmung: den „Übergang des Vorbilds ins

Nachbild“.1 Wenn aber Kultur immer nur Abklatsch ist – wie

kann sie sich da entwickeln? Woher kam dann das immer Neue in der

Geschichte der Menschen? Ein Verdacht regt sich: Es ist nur als

willkürliche Zutat der Erzieher denkbar. Die Pädagogik als Subjekt der

Gattungsgeschichte! Herder war vielleicht mehr Sohn der Aufklärung, als

er dachte.

Der

Mensch wird erst durch Erziehung zum Menschen, sagte Herder. Das heißt

ja wohl, alles, was ihn als Menschen vom Tier unterscheidet, wird ihm

nicht durch sein Erbmaterial, sondern

durch andere, künstliche Bedeutungsträger mitgeteilt. Herder verstand

unter Erziehung ungeniert Nachahmung: den „Übergang des Vorbilds ins

Nachbild“.1 Wenn aber Kultur immer nur Abklatsch ist – wie

kann sie sich da entwickeln? Woher kam dann das immer Neue in der

Geschichte der Menschen? Ein Verdacht regt sich: Es ist nur als

willkürliche Zutat der Erzieher denkbar. Die Pädagogik als Subjekt der

Gattungsgeschichte! Herder war vielleicht mehr Sohn der Aufklärung, als

er dachte.

Begriffliche

Schärfe lag nicht in seinem Temperament. Gelegentliche Aporien machten

ihm nichts aus (denn mit dem tendenziösen Mißverstehen eines

selbstsüchtigen Berufsstandes mußte er zu seiner Zeit noch nicht

rechnen). Erziehung, wie er sie arglos verstand, gehört zum Menschen,

seit er aufrecht geht, das heißt, seit Jahrmillionen; und zwar ganz

selbstverständlich, ohne dazu einer besondern Theorie, einer begründeten

Methode oder gar – eines besondern Berufsstands von

Erziehungstechnikern zu bedürfen. Ganz selbstverständlich ist dagegen

heute, daß Erziehung methodisch zu geschehen hat, daß sie als

Wissenschaft zu betreiben, und daß sie – das ist wohl das mindeste –

durch ausgebildete Professionelle zu verabfolgen ist, an denen sich

dilettierende Eltern bitteschön ein Vorbild nehmen sollen.2

Wie konnte es so weit kommen? Landläufig gilt Plato als Begründer pädagogischer Theoriebildung.3 Ein originäres Interesse an pädagogischer Erkenntnis hatte er aber nicht. Er fragte nach

der besten Verfassung des Staates – und danach erst nach der geeigneten

Ausbildung für dessen Regierungspersonal, und es ist kein Zufall, dass

sein Idealstaat so sehr dem aristokratischen Sparta ähnelte und so wenig

dem demokratischen Athen. Sicher kann man, wenn man will, aus seinen

Ausführungen eine allgemeine pädagogische Theorie extrapolieren. Nur, in

welcher Absicht? Um Sparta zum Vorbild zu machen? Platos Erziehungsplan

stand im Dienst eines politischen Programms. Worauf er aber nicht

gekommen ist: die richtige Staatsverfassung durch richtige Erziehung

einführen zu wollen. Denn dazu hätte es einen geben müssen, der sowas

machen kann. Die Idee selbst setzt ein Subjekt voraus: die pädagogische

Zunft. Mit andern Worten, zu einer eignen Wissenschaft fehlte noch das

nötige Erkenntnisinteresse.

Wie konnte es so weit kommen? Landläufig gilt Plato als Begründer pädagogischer Theoriebildung.3 Ein originäres Interesse an pädagogischer Erkenntnis hatte er aber nicht. Er fragte nach

der besten Verfassung des Staates – und danach erst nach der geeigneten

Ausbildung für dessen Regierungspersonal, und es ist kein Zufall, dass

sein Idealstaat so sehr dem aristokratischen Sparta ähnelte und so wenig

dem demokratischen Athen. Sicher kann man, wenn man will, aus seinen

Ausführungen eine allgemeine pädagogische Theorie extrapolieren. Nur, in

welcher Absicht? Um Sparta zum Vorbild zu machen? Platos Erziehungsplan

stand im Dienst eines politischen Programms. Worauf er aber nicht

gekommen ist: die richtige Staatsverfassung durch richtige Erziehung

einführen zu wollen. Denn dazu hätte es einen geben müssen, der sowas

machen kann. Die Idee selbst setzt ein Subjekt voraus: die pädagogische

Zunft. Mit andern Worten, zu einer eignen Wissenschaft fehlte noch das

nötige Erkenntnisinteresse.

Was ist Wissenschaft?

Wissenschaft

gibt es nicht an sich, etwa im Unterschied zu andern möglichen Weisen

des Wissens. Schon gar nicht ist jede gut sortierte Anhäufung von

Wissensstoff gleich „Wissenschaft“. Die Himmelskunde der Babylonier, die

doch auf genauer, geduldiger und systematischer Beobachtung beruhte,

war so umfassend, daß sie vom Abendland zweitausend Jahre lang nicht zu

überbieten war. Aber sie diente bloß den Astrologen. Einen andern Sinn

kannte sie nicht.4

Wissenschaft

ist auch nicht wahres Wissen im Unterschied zum Irrtum. „Ein Satz ist

wahr oder falsch – gleichgültig, ob er bewiesen ist oder nicht, ob er

unbeweisbar ist, eventuell sogar beweisbar unbeweisbar ist, ob er direkt

oder indirekt, so oder anders bewiesen wird.“5 Das Spezifische der Wissenschaft ist aber gerade, daß dort bewiesen

wird. Wissenschaft entsteht, wo ein Bedarf an bewiesenem Wissen

auftritt: einem Wissen, das so mitgeteilt werden kann, daß es den andern

zum Einverständnis nötigt. Ein solcher Bedarf entstand typischerweise –

und nur – in der modernen westlichen, der bürgerlichen Gesellchaft.

Wissenschaft hat einen Stichtag: Isaac Newtons Philosophiae naturalis principia mathematica erschienen 1687 in London.6

Wissenschaft

ist auch nicht wahres Wissen im Unterschied zum Irrtum. „Ein Satz ist

wahr oder falsch – gleichgültig, ob er bewiesen ist oder nicht, ob er

unbeweisbar ist, eventuell sogar beweisbar unbeweisbar ist, ob er direkt

oder indirekt, so oder anders bewiesen wird.“5 Das Spezifische der Wissenschaft ist aber gerade, daß dort bewiesen

wird. Wissenschaft entsteht, wo ein Bedarf an bewiesenem Wissen

auftritt: einem Wissen, das so mitgeteilt werden kann, daß es den andern

zum Einverständnis nötigt. Ein solcher Bedarf entstand typischerweise –

und nur – in der modernen westlichen, der bürgerlichen Gesellchaft.

Wissenschaft hat einen Stichtag: Isaac Newtons Philosophiae naturalis principia mathematica erschienen 1687 in London.6

Die

bürgerliche Gesellschaft ist wesentlich öffentlicher Raum. Aber die

öffentliche Meinung ist „von Natur“ gespalten. Wissenschaft vermag das

Feld des Meinungskampfs einzuengen, indem sie Einverständnis erzwingt;

sie ist öffentliches Wissen.7 Ihr Aufstieg im Zeitalter der

Moderne war das politische Ereignis par excellence. Je mehr Bereiche des

öffentlichen Lebens von Wissenschaft durchdrungen werden, umso weiter

reicht das Feld politischen Einverständnisses. Nichts anderes bezeichnet

Max Webers Wort von der „Rationalisierung der Welt“, deren äußeres

Merkmal ihre Verrechtlichung ist.8

Ihre

das Einverständnis erzwingende Macht verdankt Wissenschaft ihrem

systematischen Fortschreiten von der Sicherung ihres logischen Grundes

hier – zur begrifflichen Erfassung ihres Gegenstands da. Reale

wissenschaftliche Forschung bewährt sich als die alltäglich immer neu zu

leistende Vermittlung zwischen ihrem Grund und ihrem Gegenstand.9 So kann es scheinen, als sei die Methode selber die Wissenschaft. Das verdanken sie beide ihrem Stifter. René Descartes identifizierte zwei Substanzen in der Welt, res extensa – Körper, Materie, deren wesentliche Bestimmung ihre Räumlichkeit ist – und res cogitans, die immaterielle denkende Seele.

Dies

ist das Grundmuster des modernen Weltbilds: da das unendlich

ausgedehnte, von allgemeingültigen Gesetzen regierte Universum, und hier

das souveräne Subjekt. Erkenntnis ist möglich, weil sie von ihrem

gemeinsamen Schöpfer mit demselben Gesetz ausgestattet sind. Was findet

nämlich die denkende Seele, wenn sie, von allen (trügerischen)

sinnlichen Eindrücken absehend, sich selber auf den Grund geht? Die

klaren und eindeutigen Verfahren der Mathematik, als der reinen

Anschauung räumlicher Verhältnisse. Descartes machte Epoche, als er sich

„entschied, nichts für wahr anzunehmen, was mir nicht so klar und so

gewiß erschiene wie die Demonstrationen der Geometer“.10

Wissenschaft bedeutet seither: die Welt more geometrico

rekonstruieren, und Vernunft heißt, sich – nach mathematischem Muster –

logische Beziehungen wie räumliche Verhältnisse denken. Auf dieser

„Verräumlichung“ des modernen Bewußtseins11 beruht ein

Kausalitäts-Begriff, der dem Modell der klassischen mechanischen Physik

nachgebildet ist und das Alltagsbewußtsein bis heute prägt,12 und noch die Zeit erscheint als eine zu durchmessende Strecke.13

Das physikalische Modell…

Zum

Inbegriff der Wissenschaft wurde die Physik, indem sie im 17.

Jahrhundert ihren über Jahrtausende verstreut abgelegten Wissensbestand

durch methodisches Einordnen in das Spannungsfeld zwischen (zu

sicherndem) Grund und (zu bestimmenden) Gegenstand zu einem System

bildete. Nicht Forschung hatte physikalische Kenntnisse erworben,

sondern die praktischen Kühnheiten der Handwerker, Baumeister, Seefahrer

und Soldaten. Die waren nicht öffentlich, sondern sorgsam gehütet in

zünftigen Werkstätten, Dombauhütten, Kontoren und

Fürstenhöfen. Und hätte man sie veröffentlichen wollen – ja wie denn?

Erst mit dem Buchdruck wurde ein Speicher erfunden, der das Wissen

allgemein zugänglich machte.14

Mit der Renaissance wuchsen die Kenntnisse auf allen Gebieten

explosionsartig an. Schrittmacher der Physik waren die Uhrmacher für die

Mechanik, die Optiker und Seeleute für die Himmelsphysik, die Festungsbauer (frz. le génie) für die Statik, die Kanoniere für allerlei…

Zum

Inbegriff der Wissenschaft wurde die Physik, indem sie im 17.

Jahrhundert ihren über Jahrtausende verstreut abgelegten Wissensbestand

durch methodisches Einordnen in das Spannungsfeld zwischen (zu

sicherndem) Grund und (zu bestimmenden) Gegenstand zu einem System

bildete. Nicht Forschung hatte physikalische Kenntnisse erworben,

sondern die praktischen Kühnheiten der Handwerker, Baumeister, Seefahrer

und Soldaten. Die waren nicht öffentlich, sondern sorgsam gehütet in

zünftigen Werkstätten, Dombauhütten, Kontoren und

Fürstenhöfen. Und hätte man sie veröffentlichen wollen – ja wie denn?

Erst mit dem Buchdruck wurde ein Speicher erfunden, der das Wissen

allgemein zugänglich machte.14

Mit der Renaissance wuchsen die Kenntnisse auf allen Gebieten

explosionsartig an. Schrittmacher der Physik waren die Uhrmacher für die

Mechanik, die Optiker und Seeleute für die Himmelsphysik, die Festungsbauer (frz. le génie) für die Statik, die Kanoniere für allerlei…

Zur

Theorie wurden sie nicht an der Universität geordnet, sondern in den

Privaträumen denkender Liebhaber – Descartes war Reiteroffizier, Newton

leitete die Londoner Münze. Die Theorie hatte der Physik

jahrtausendelang vielmehr den Weg versperrt. Das war der Fluch ihrer

frühen Geburt: Das abendländische Denken begann bei den ionischen

(kleinasiatischen) Griechen als Natur-Philosophie, als meta-physische Spekulation über ‚Ein und Alles’, wo die Natur – gr. physis

– gemeinsam mit allem Denkbaren in einem unlösbaren Durcheinander

unterging, aus dem sie die rein zufälligen Experimente einzelner

Neugieriger nicht herausholen konnte. Unter der Herrschaft der römischen

Kirche war an eine Lösung der Natur aus der Theologie schon gar nicht

zu denken.

Dazu

bedurfte sie des Eingriffs der Mathematik. Die mittelalterlichen

Scholastiker hatten mit ihrer gnadenlosen Logik der Wissenschaft den

Boden bereitet, das sei nicht vergessen. Nichts ließen sie gelten, als

was mit überprüfbaren Gründen bewiesen wurde,15 und ihre

Disputationen fanden öffentlich statt. Aber ihnen waren seitens der

Gegenstände wie seitens der Gründe von der Theologischen Fakultät enge

Grenzen gesetzt, und ihre Gelehrtenrepublik – von Salamanca bis Wilnius,

von Palermo bis Uppsala – zählte nur ein paar hundert Köpfe.

Doch

der Mathematik konnte keiner Grenzen setzen, und auf Hörsäle war sie

gar nicht erst angewiesen. Sie war universell und unwiderstehlich. Sie

war nicht, wie unsere eigne Schullaufbahn vermuten macht, aus dem

kleinen Einmaleins hervorgegangen. Zwar hatten die Babylonier ihr

Interesse auf die Arithmetik konzentriert. Aber Mathematik entstand

erst, als die Griechen Thales und Pythagoras die Zahlen in den Dienst

der Geometrie, der Anschauung räumlicher Verhältnisse nahmen. Das

Leitbild der Mathematik – die vollkommene Gestalt16 – ist ästhetisch. Ihre Verfahren sind Anschauung und Konstruktion.17

Auf

etwelche sinnliche Erfahrung – über die man streiten könnte – ist sie

nicht angewiesen. Sie begründet sich aus sich selbst, und nur so konnte

sie zur Grundlage der allgemeinen wissenschaftlichen Methode werden:

„die Naturer- scheinungen auf mathematische Gesetze zurückzuführen“,181920 und nur  darum galten die Konstruktionsregeln der Mathematik fortan

„als allgemeingültige Naturgesetze, von denen die Dinge selbst geformt

werden“. Diese ‚Methode’ macht eine besondere Metaphysik überflüssig,

weil sie selber metaphysisch ist – aber unausgesprochen. Ein ‚letzter

Grund’ bleibt dabei stillschweigend immer vorausgesetzt, und ob oder wie

er sich auffinden läßt, wird geflissentlich den Philosophen und anderen

Hirnwebern überlassen, und nicht viel anders steht es mit dem

‚Gegenstand an sich’, der Welt. In den realen Wissenschaften begnügt man

sich pragmatisch mit der Methode, und ihre Ergebnisse bewährten sich jeden Tag aufs Neue: in der Industrie.

darum galten die Konstruktionsregeln der Mathematik fortan

„als allgemeingültige Naturgesetze, von denen die Dinge selbst geformt

werden“. Diese ‚Methode’ macht eine besondere Metaphysik überflüssig,

weil sie selber metaphysisch ist – aber unausgesprochen. Ein ‚letzter

Grund’ bleibt dabei stillschweigend immer vorausgesetzt, und ob oder wie

er sich auffinden läßt, wird geflissentlich den Philosophen und anderen

Hirnwebern überlassen, und nicht viel anders steht es mit dem

‚Gegenstand an sich’, der Welt. In den realen Wissenschaften begnügt man

sich pragmatisch mit der Methode, und ihre Ergebnisse bewährten sich jeden Tag aufs Neue: in der Industrie.

darum galten die Konstruktionsregeln der Mathematik fortan

„als allgemeingültige Naturgesetze, von denen die Dinge selbst geformt

werden“. Diese ‚Methode’ macht eine besondere Metaphysik überflüssig,

weil sie selber metaphysisch ist – aber unausgesprochen. Ein ‚letzter

Grund’ bleibt dabei stillschweigend immer vorausgesetzt, und ob oder wie

er sich auffinden läßt, wird geflissentlich den Philosophen und anderen

Hirnwebern überlassen, und nicht viel anders steht es mit dem

‚Gegenstand an sich’, der Welt. In den realen Wissenschaften begnügt man

sich pragmatisch mit der Methode, und ihre Ergebnisse bewährten sich jeden Tag aufs Neue: in der Industrie.

darum galten die Konstruktionsregeln der Mathematik fortan

„als allgemeingültige Naturgesetze, von denen die Dinge selbst geformt

werden“. Diese ‚Methode’ macht eine besondere Metaphysik überflüssig,

weil sie selber metaphysisch ist – aber unausgesprochen. Ein ‚letzter

Grund’ bleibt dabei stillschweigend immer vorausgesetzt, und ob oder wie

er sich auffinden läßt, wird geflissentlich den Philosophen und anderen

Hirnwebern überlassen, und nicht viel anders steht es mit dem

‚Gegenstand an sich’, der Welt. In den realen Wissenschaften begnügt man

sich pragmatisch mit der Methode, und ihre Ergebnisse bewährten sich jeden Tag aufs Neue: in der Industrie.

…schafft auch nicht alles.

Die

wichtigste Leistung der Wissenschaft war die industrielle Revolution.

Mit ihr trat seit Mitte des 18. Jahrhunderts das wirtschaftliche

Geschehen in den Mittelpunkt öffentlichen Streits.21 Wenn

sich Descartes’ wissenschaftliches Programm irgendwo zu bewähren hatte,

dann hier. Das meinte der Mediziner Dr. Quesnay und ging daran, die

Wirtschaftstätigkeit der Menschen nach physikalischem Vorbild als ein

naturgesetzliches System zu fassen:22

So wie im lebenden Körper das Blut, so zirkulierten in der Gesellschaft

die Werte. Als deren ‚Grund’ machte er die Produktivkraft der Natur

(der Physis, d. h. des Ackerbodens) aus, weshalb sein System das

‚physiokratische’ hieß.

Die

wichtigste Leistung der Wissenschaft war die industrielle Revolution.

Mit ihr trat seit Mitte des 18. Jahrhunderts das wirtschaftliche

Geschehen in den Mittelpunkt öffentlichen Streits.21 Wenn

sich Descartes’ wissenschaftliches Programm irgendwo zu bewähren hatte,

dann hier. Das meinte der Mediziner Dr. Quesnay und ging daran, die

Wirtschaftstätigkeit der Menschen nach physikalischem Vorbild als ein

naturgesetzliches System zu fassen:22

So wie im lebenden Körper das Blut, so zirkulierten in der Gesellschaft

die Werte. Als deren ‚Grund’ machte er die Produktivkraft der Natur

(der Physis, d. h. des Ackerbodens) aus, weshalb sein System das

‚physiokratische’ hieß.

Es hatte aber den Mangel, daß aus der Produktivität des Bodens den Werten kein Maß

erwachsen konnte. An ihre Stelle setzten Adam Smith und David Ricardo

daher im ‚Klassischen System der Politischen Ökonomie’ die Produktivität

der menschlichen Arbeit.23 Das Wertgesetz

lautet: Die Waren tauschen sich gegen einander nach Maßgabe der in

ihnen dargestellten Arbeitsmenge. Es war politisch in einem unerwarteten

Sinn.24 Ließ sich nämlich die bürgerliche Gesellschaft als

geschlossenes System darstellen, das sich durch ebenso natürliche wie

vernünftige Gesetze selbst-begründet, so erschien sie als gerechtfertigt – gegen den untergehenden Erbadel sowohl als gegen das aufkommende Proletariat.

Politisch

waren auch die Motive für die Kritik daran. Doch ihre ‚Methode’ bestand

zunächst nur in dem Versuch, das ‚System’ abschließend darzustellen.

Doch was zeigte sich? Zu Grunde liegt ihm in Wahrheit ein „fehlerhafter

Kreislauf“: Was erklärt werden müßte, wird schon vorausgesetzt!25

Wenn nämlich die Arbeit in den Austauschprozeß der Werte (=Waren) als

Maß eingreifen soll, dann muß sie selber regelmäßig als Ware

ausgetauscht werden. Mit andern Worten, das Wertgesetz setzt Lohn-Arbeit

voraus.

Es

setzt voraus, daß eine Klasse von Leuten entstanden ist, die nicht die

Mittel (Werkzeuge, Rohstoffe) haben, um ihre eigene Arbeit in

Gebrauchsgütern zu vergegenständlichen, die sie mit andern tauschen

könnten, und darum die Arbeit selbst als Ware veräußern müssen.26

Setzt voraus, daß die Masse der Bevölkerung von ihrer angestammten

Scholle vertrieben war. „Die Expropriation des ländlichen Produzenten,

des Bauern, von Grund und Boden bildet die Grundlage des ganzen

Prozesses.“27 Und das war kein naturgesetzlicher und kein

ökonomischer Vorgang, sondern ein historischer Gewaltakt. Das ‚System’

hat sich nicht ‚selbst begründet’, der ‚Wert’ ist nicht aus dem ‚Gesetz’

hervorgegangen, sondern aus einem ungleichen Kräfteverhältnis, und die

bürgerliche Gesellschaft wurde nicht gerechtfertigt, sondern fix und

fertig vorausgesetzt.

Wissen wozu?

Alles

kann irgendwie ‚gewußt’ werden. Oder richtiger, indem es gewußt wird,

kann Alles überhaupt nur ‚sein’. Doch wie der Gegenstand bestimmt wird,

hängt anscheinend davon ab, wer was wozu wissen will. Erst recht hängt

davon ab, wie es wem zu beweisen ist.

Die

Politische Ökonomie konnte offenbar nicht in derselben Weise

Wissenschaft werden wie die Physik. In dieser wirken ‚Naturgesetze’,

aber in jener wirken lebendige Menschen, und auf deren Gesetzestreue ist

kein Verlaß. Man kann auch sagen: Im Menschenleben gibt es ein Moment

von Freiheit, das sich nicht berechnen läßt. Man hat darum die Naturwissenschaften, in denen Phänomene

aus ihren Ursachen erklärt werden, von den sog. Geisteswissenschaften

unterschieden, die Handlungen aus ihren Motiven verstehen wollen:28

In jenen beschäftigt sich der denkende Mensch mit den Dingen außer ihm,

und in diesen beschäftigt er sich mit sich selbst. Doch diese

Unterscheidung ist nur vorläufig, denn sie läßt sich nicht bestimmen.

Auch aus den Dingen lesen wir nämlich nur heraus, was wir vorher von

ihnen erfragt haben, unsere Motive stecken immer auch mit drin.

Die

Politische Ökonomie konnte offenbar nicht in derselben Weise

Wissenschaft werden wie die Physik. In dieser wirken ‚Naturgesetze’,

aber in jener wirken lebendige Menschen, und auf deren Gesetzestreue ist

kein Verlaß. Man kann auch sagen: Im Menschenleben gibt es ein Moment

von Freiheit, das sich nicht berechnen läßt. Man hat darum die Naturwissenschaften, in denen Phänomene

aus ihren Ursachen erklärt werden, von den sog. Geisteswissenschaften

unterschieden, die Handlungen aus ihren Motiven verstehen wollen:28

In jenen beschäftigt sich der denkende Mensch mit den Dingen außer ihm,

und in diesen beschäftigt er sich mit sich selbst. Doch diese

Unterscheidung ist nur vorläufig, denn sie läßt sich nicht bestimmen.

Auch aus den Dingen lesen wir nämlich nur heraus, was wir vorher von

ihnen erfragt haben, unsere Motive stecken immer auch mit drin.  Stattdessen wurde vorgeschlagen, zwischen ‚nomothetischen’ und ‚idiographischen’ Wissenschaften zu unterscheiden:29

zwischen solchen, die ‚Gesetze formulieren’, und solchen, die

‚Einzelnes beschreiben’. Die einen bestimmen das als ihren Gegenstand,

was den Dingen gemeinsam ist, die andern das, was sie unterscheidet.

Zwar erfordert die Vermittlung zwischen dem Sichern des Grundes und dem

Bestimmen des Gegenstands jedesmal dieselbe methodische Sorgfalt.

Dennoch hat das Idiographische seine wissenschaftliche Würde nicht

recht durchsetzen können: Als Wissenschaft gilt eben doch nur, was

‚Gesetze’ entdeckt – denn nur dann kann ich was damit anfangen:

Die „Arbeits- und Leistungswissenschaft trägt heute unsere gesamte

Weltzivilisation und alle Technik und Industrie“; ihr entspricht „ein

Weltbild in mathematischen Gleichungen, das es ermöglicht, den

Weltprozeß… gehen zu machen nach beliebigen praktischen Zwecken“.30

Stattdessen wurde vorgeschlagen, zwischen ‚nomothetischen’ und ‚idiographischen’ Wissenschaften zu unterscheiden:29

zwischen solchen, die ‚Gesetze formulieren’, und solchen, die

‚Einzelnes beschreiben’. Die einen bestimmen das als ihren Gegenstand,

was den Dingen gemeinsam ist, die andern das, was sie unterscheidet.

Zwar erfordert die Vermittlung zwischen dem Sichern des Grundes und dem

Bestimmen des Gegenstands jedesmal dieselbe methodische Sorgfalt.

Dennoch hat das Idiographische seine wissenschaftliche Würde nicht

recht durchsetzen können: Als Wissenschaft gilt eben doch nur, was

‚Gesetze’ entdeckt – denn nur dann kann ich was damit anfangen:

Die „Arbeits- und Leistungswissenschaft trägt heute unsere gesamte

Weltzivilisation und alle Technik und Industrie“; ihr entspricht „ein

Weltbild in mathematischen Gleichungen, das es ermöglicht, den

Weltprozeß… gehen zu machen nach beliebigen praktischen Zwecken“.30

Und

so erscheint es, als sei das einzige Wissen, das diesen Namen verdient,

dasjenige, das unsere Macht über besagten Weltprozeß mehrt.

‚Herrschaftswissen’ hat es Max Scheler genannt32

– und hat daneben ein ‚Bildungswissen’ gestellt, das unsere „geistige

Person“ prägt, sowie ein – wie er es nannte – ‚Erlösungswissen’, das dem

persönlichen Leben seinen Sinn weist. Doch Bildungs- und

Erlösungswissen drängen nicht an die Öffentlichkeit, denn sie bedürfen

niemandes Einverständnis’. Sie können mitgeteilt werden;

Herrschaftswissen muß. Es ist der Typus der Wissenschaft.

Bevor

wir zu der Frage kommen, wer was wozu vom Erziehen wissen will, und ob

dies Wissen zur Wissenschaft taugt, sei eine weitere Unterscheidung

eingeführt: Kants Trennung von ‚theoretischem’ und ‚praktischem’ Wissen.

Dieses hat alles zum Gegenstand, was ist; jenes das, was sein soll. „Praktisch ist alles, was durch Freiheit möglich ist.“33

‚Durch Freiheit möglich’ sind die Zwecke, die wir uns selber setzen.

Theoretische Wissenschaft kann die ‚Gesetze’ aufzeigen, derer wir uns

bedienen, um unsere Zwecke zu verfolgen. Aber Zwecke setzen kann sie

nicht.

So

hat sich die Politische Ökonomie seit der Marx’schen Kritik zu dem

zurückentwickelt, was sie an ihrem Anfang war – ein Inventar von

Techniken der Wirtschaftspolitik.34 Könnte sie wirklich

lehren, wie man die Produktion steigert, wäre sie ‚theoretisch’ im

selben Sinn wie etwa die Ingenieurswissenschaften. Wie aber das Produkt

etwa ‚gerecht verteilt’ werden soll, wäre eine praktische Frage, die

‚durch Freiheit’ zu entscheiden ist – von der Politik, nicht von der

Wissenschaft. Einverständnis kann darüber nicht durch Gründe erzwungen

werden, weil es um Zwecke geht, und die werden nicht erwiesen, sondern

postuliert.

Normalisierung

Das

Heranwachsen der kommenden Generation ist nun eine Angelegenheit von

äußerstem öffentlichen Interesse, darf man sagen. Eher noch als die

Volkswirtschaft wäre dies der Ort, das

Feld öffentlichen Meinungskampfs einzuschränken und Einverständnis zu

erzwingen. Doch selbst angenommen, eine theoretische Wissenschaft könnte

uns (besser als die Volkswirtschaftslehre) die richtigen Techniken

lehren – es geht ja immer erst um die Zwecke! Die müßten postuliert

werden. Aber von wem? Wenn sich schon Postulate nicht begründen lassen,

dann sollte sich der Postulierende doch immerhin rechtfertigen können.

Das

Heranwachsen der kommenden Generation ist nun eine Angelegenheit von

äußerstem öffentlichen Interesse, darf man sagen. Eher noch als die

Volkswirtschaft wäre dies der Ort, das

Feld öffentlichen Meinungskampfs einzuschränken und Einverständnis zu

erzwingen. Doch selbst angenommen, eine theoretische Wissenschaft könnte

uns (besser als die Volkswirtschaftslehre) die richtigen Techniken

lehren – es geht ja immer erst um die Zwecke! Die müßten postuliert

werden. Aber von wem? Wenn sich schon Postulate nicht begründen lassen,

dann sollte sich der Postulierende doch immerhin rechtfertigen können.

Das

Problem ist hier offenbar das Subjekt. Wer darf die Zwecke der

Erziehung postulieren? Die Öffentlichkeit? Aber die ist gespalten. Darum

ging es doch gerade: die Öffentlichkeit durch zwingende Gründe zu einem

Subjekt zu bilden – dazu war Wissenschaft da! Wieder ein „fehlerhafter

Kreislauf“: Um postulieren zu können, müßte sie sich zum Subjekt bilden;

aber um sich zum Subjekt zu bilden, bräuchte sie Wissenschaft. Aber

deren Zweck sollte sie ja erst noch postulieren!

Darum

postuliert ‚die Öffentlichkeit’ in dieser Sache auch nicht selber. Das

überläßt sie stellvertretend dem Berufsstand der erwerbsmäßigen

Pädagogen. Es scheint auch nahe zu liegen: Es ist ja ihr Beruf, da

werden sie schon wissen, was sie tun. Ein Arzt weiß, was er tut, weil er

nicht nur ein Handwerk gelernt, sondern auch eine Wissenschaft studiert

hat. Der Kfz-Mechaniker hat zwar keine Wissenschaft studiert, aber wenn

er nicht wüßte, was er tut, würden seine Machwerke nicht laufen. Und

wüßte die Köchin nicht, was sie tut, müßten alle spucken.

Daß

Pädagogen einen Beruf ausüben, beweist aber nicht, daß sie wissen, was

sie tun. Ein Handwerk mögen sie gelernt haben, doch ob ihre Machwerke

‚laufen’, mag im einzelnen jedesmal bezweifelt werden – denn wo ist das

Maß? Gespuckt hat schon mancher. Und ob das, was sie studiert haben,

eine Wissenschaft ist, steht eben in Frage.

Doch

wenn sie zwar nicht mit zwingenden Gründen Einverständnis schaffen, so

stehen sie doch zum gesellschaftlichen Konsensus irgendwie in einem

privilegierten Verhältnis. Denn von alters ist es der Berufsstand der

Pädagogen, der für Normalität sorgt! Das hat ihn gerechtfertigt und zum

Postulieren befugt. Doch wer wagt heute noch zu sagen, was normal ist?

Den Pädagogen kommt ja nicht mal mehr das Wort über die Lippen!35

Die

Rechtfertigung des Pädagogenstandes war eine historische. In

vorbürgerlichen Gesellschaften gab es keine Normalität. Sie sahen aus

wie Flickenteppiche aus soundsoviel verschiedenen Nischen, die nur

äußerlich verbunden schienen: durch Handelswege und dynastische

Herrschaft. Jeder war an seiner Statt so, wie er eben war und wuchs in

die Besonderheiten seiner Umwelt hinein, sich von Anfang an nach Maßgabe

seiner je entwickelten Kräfte an deren besonderer Reproduktionsweise

beteiligend, mitmachend, learning by doing – und die er normalerweise sein Lebtag nicht verließ: Werkstatt, Laden, Acker, usw.

Mit

zwei Ausnahmen: Ein Handwerk gibt es, das man nicht durch Mitmachen

erlernen kann, das Kriegshandwerk. Es bedarf einer vorgängigen

Ausbildung der technischen Fertigkeit sowohl

als einer Entwicklung der Körperkraft. Ähnlich stehts mit jenem andern

Ursprung der herrschenden Klassen, der Priesterschaft.

Deren Ausübung bedarf der vorherigen Einweihung ins göttliche

Geheimnis. Seit die Religion aber in Schriftform tradierbar ist, wird

die religiöse Bildung auf weite Strecken formalisierbar: Die Kleriker

haben die Schulen erfunden.

Mit

zwei Ausnahmen: Ein Handwerk gibt es, das man nicht durch Mitmachen

erlernen kann, das Kriegshandwerk. Es bedarf einer vorgängigen

Ausbildung der technischen Fertigkeit sowohl

als einer Entwicklung der Körperkraft. Ähnlich stehts mit jenem andern

Ursprung der herrschenden Klassen, der Priesterschaft.

Deren Ausübung bedarf der vorherigen Einweihung ins göttliche

Geheimnis. Seit die Religion aber in Schriftform tradierbar ist, wird

die religiöse Bildung auf weite Strecken formalisierbar: Die Kleriker

haben die Schulen erfunden.

Eine

Besonderheit der westlichen Entwicklung: mit der Feudalisierung

entsteht im christlichen Adel eine Kriegerkaste, die – teils in

Abhängigkeit vom Klerus, teils in Konkurrenz – selber zum Kulturträger

wird: Bildung wird, wie bei Plato, zur Legitimation des Berufs zum

Herrschen. Bildung ist

ein Kastenprivileg. Und beachte: durch ihre Ausbildung wurden Krieger

und Pfaffen mobil! So konnte ein Mönch aus der Grafschaft Surrey in

München zum Chefideologen beim römisch-deutschen Kaiser werden, und ein

Ritter aus den Ardennen wurde König von Jerusalem.

In

der bürgerlichen Gesellschaft wird Bildung zu einer allgemeinen

Aufgabe. Sie zersetzt die partikularen Umweltnischen durch ihre

Vereinnahmung ins Marktgeschehen. Sein Charakter ist, nach Dr. Quesnay,

Zirkulation. Jetzt sollen alle mobil werden. Austauschbarkeit wird zum

entscheidenden Kriterium gesellschaftlicher Wert-Schätzung.

Normalisierung, mit einem andern Wort.

Das

heißt vor allem: Formalisierung, nämlich Verschriftlichung, und dadurch

Vereinheitlichung der bislang partikularen Standesbildungen durch

Lateinschulen, Universitäten, später Gymnasien. Seit dem Buchdruck und

dem Entstehen der Wissenschaft explodiert der Fundus sachlicher Kenntnisse und nimmt einen Umfang an, der den Rahmen des Learning by doing in einer Lebensspanne weit übersteigt. Nicht

nur der Form, sondern auch dem Gehalt nach wird Bildung nunmehr

allgemein. Motor der Entwicklung einer allgemein- verbindlichen,

„normalen“ Bildungsidee ist der wachsende Bedarf an qualifizierten

Staatsbeamten.36

.

Mit

der industriellen Revolution wird ein allgemeiner, wenn auch

elementarer Bildungsstandard zur Voraussetzung auch der ausführenden

Tätigkeiten in der Fabrik: „Allgemeinbildung“, Lesen, Schreiben,

Kopfrechnen… Ursache ist die fortschreitenden Kapitalisierung der

Produktionsvorgänge. Je mehr Kapital in der Technik steckt, umso teurer

kommen Bedienungsfehler. Der ideale Fabrikarbeiter ist mobil und kann

bedarfsweise von einer Maschine zur andern wechseln, ohne dabei an

Zuverlässigkeit zu verlieren. Die industrielle Zivilisation schafft den

Durchschnittsarbeiter. Die allgemeine Schulpflicht wird eingeführt.37

Mit

der industriellen Revolution wird ein allgemeiner, wenn auch

elementarer Bildungsstandard zur Voraussetzung auch der ausführenden

Tätigkeiten in der Fabrik: „Allgemeinbildung“, Lesen, Schreiben,

Kopfrechnen… Ursache ist die fortschreitenden Kapitalisierung der

Produktionsvorgänge. Je mehr Kapital in der Technik steckt, umso teurer

kommen Bedienungsfehler. Der ideale Fabrikarbeiter ist mobil und kann

bedarfsweise von einer Maschine zur andern wechseln, ohne dabei an

Zuverlässigkeit zu verlieren. Die industrielle Zivilisation schafft den

Durchschnittsarbeiter. Die allgemeine Schulpflicht wird eingeführt.37

Die

erziehende Tätigkeit hat ihren besonderen Ort gefunden. Dort hat sich

ein besonderer Berufsstand gebildet. Da war es nun, das postulierende

Subjekt! War es aber zum Postulieren berechtigt? Immerhin erledigt es

eine allgemeine Aufgabe – Normalisierung. Zugleich erschien ihm seine

Tätigkeit als eine besondere; so besonders nämlich, daß sie einer

speziellen Ausbildung bedarf, ja daß sie gar zum Gegenstand einer eignen

Wissenschaft bestimmt werden kann. Mit andern Worten, in der Schule

wurde Erziehung auf einen Begriff gebracht,37

und der gilt seither als das Eigentliche. Was Väter, Mütter, Onkels,

Tanten und alle andern tun, die sonstwie regelmäßig mit Kindern Umgang

haben, ist dagegen eine uneigentliche, verunreinigte, dilettantische und

– sagen wir’s nur graderaus – eine störende Mängelversion davon.

Unsere Welt und meine Welt

Das

wirkliche Verhältnis scheint auf den Kopf gestellt. Als Herder meinte,

der Mensch werde ‚nur durch Erziehung’ zum Menschen, wollte er,

gegenüber biologischer Vererbung in der Natur, die Bedeutung kultureller

Traditionen für die Ausbildung der Gattung hervorheben. Durch das

Einschmuggeln der ‚Normalität’ in die ‚Menschwerdung’ bekommt der Satz

nun einen neuen Sinn: Der Mensch wird nur durch die Erwerbstätigkeit von

Pädagogen zum Menschen. Und ‚erziehen’ wird in beiden Fällen in völlig

anderer Bedeutung verwendet: da unspezifisch, auf die Forstschritte der

ganzen Gattung bezogen; hier auf das Individuum bezogen und historisch

spezifiziert.

Daß

der Mensch ‚erzogen werden muß’, liegt daran, daß er nicht mehr in

einer biologisch definierten Umwelt lebt, sondern in einer offenen Welt.

„Für ein Tier ist durch seine umweltgebundene Organisation von

vornherein darüber entschieden, ob und inwiefern ein Naturbestandteil

dieses Wesen etwas angeht. Uns kann jeder noch so unscheinbare

Teilbestand der Umgebung bedeutend werden. Uns kann alles etwas

angehen.“38 Eine Umwelt ist ein Inventar natürlicher Dinge,

die sich selbst bedeuten.* Die Welt ist ein Tableau von Bedeutungen, die

in Symbolen dargestellt wurden.39

Es

sind nicht sowohl die Dinge, die kulturell tradiert werden, als die

Bedeutungen. Während seiner „extra-uterinen Embryonalzeit“ ist der

Mensch noch in seine Umwelt gebunden; doch bereitet sein „noch im

Stadium der Ausreifung vor sich gehender früher Kontakt mit dem offenen

Reichtum der einströmenden Reizfülle“ den Grund für seinen spezifisch

menschlichen Wesenszug: „seine Weltoffenheit“.40 Erziehen

heißt nun, einem Menschen die Dinge zeigen und die Symbole, die ihm die

Welt bedeuten. Doch haben die in den Symbolen aufbewahrten Bedeutungen

einen andern Realitätsgrad als die Dinge. Sie ‚sind’ nämlich nur, sofern

ich sie gelten lasse. Denn der Mensch ist das Tier, das nein sagen kann;41 auch dazu: zur Meinung der Andern. Das heißt, ‚die Welt’ wird überliefert, aber seine Welt bildet sich jeder selbst..

„Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt“, sagt Ludwig Wittgenstein,42

aber das ist falsch. Die Grenzen unseres gemeinsamen Symbolsystems –

das ist mehr als Sprache – sind die Grenzen unserer gemeinsamen Welt;

nämlich ihrer Mitteilbarkeit (und die erheischt Bestimmtheit).43 Meine Welt hat andere Grenzen, denn in ihr können auch Bilder

vorkommen, die ‚nur sich selbst bedeuten’ – und daher unbestimmt

bleiben dürfen: Das ist ihre ästhetische Qualität. Wovon ich nicht

sprechen kann, darüber muß ich nicht schweigen: Ich kann es zeigen.

‚Symbole’, nämlich Bedeutungsträger für andere, können auch Bilder

werden. Sie irrlichtern dann am Rande ‚unserer’ Welt und beleuchten ihn.

Als da wären die ‚Existenzialien’ wie Liebe, Leidenschaft, Freiheit,

Sinn, Schönheit, Grauen, Glück, Ehre und Anstand; übrigens auch Komik

und… Wissen.

„Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt“, sagt Ludwig Wittgenstein,42

aber das ist falsch. Die Grenzen unseres gemeinsamen Symbolsystems –

das ist mehr als Sprache – sind die Grenzen unserer gemeinsamen Welt;

nämlich ihrer Mitteilbarkeit (und die erheischt Bestimmtheit).43 Meine Welt hat andere Grenzen, denn in ihr können auch Bilder

vorkommen, die ‚nur sich selbst bedeuten’ – und daher unbestimmt

bleiben dürfen: Das ist ihre ästhetische Qualität. Wovon ich nicht

sprechen kann, darüber muß ich nicht schweigen: Ich kann es zeigen.

‚Symbole’, nämlich Bedeutungsträger für andere, können auch Bilder

werden. Sie irrlichtern dann am Rande ‚unserer’ Welt und beleuchten ihn.

Als da wären die ‚Existenzialien’ wie Liebe, Leidenschaft, Freiheit,

Sinn, Schönheit, Grauen, Glück, Ehre und Anstand; übrigens auch Komik

und… Wissen.

Kein verständiger Kopf würde sie bestimmen wollen. Aber gezeigt werden sie oft und gern – in den Bildern der Kunst.44

Nicht zuletzt darum übrigens ist die Welt, im Unterschied zu den

geschlossenen Umwelten, offen: weil in meiner Welt Anderes vorkommen mag

als in der der Andern45 – und ich es ihnen zeigen kann.

Gebildet ist, wer sein Leben in ‚seiner’ Welt und in ‚unserer’ Welt

gleichzeitig führt, ohne sich zu verlaufen. Nur als Bildung läßt

Erziehung sich rechtfertigen.

Alles,

was als Tatsache in ‚unserer’ Welt vorkommt, läßt sich auch bestimmen;

nämlich in das allgemeine Bedeutungsgeflecht einpassen, wo Jedem seine

Bedeutung durch die Bedeutung aller Andern zugewiesen wird. Reflektieren

heißt nichts anderes als: seinen Platz im großen

Verweisungszusammenhang aufsuchen. Was bestimmt ist, kann Bestandteil

einer Wissenschaft werden – weil sich sein logischer Zusammenhang

demonstrieren und Einverständnis erzwingen läßt. Was demonstriert werden

kann, läßt sich erlernen.

Was

dagegen ‚durch meine Freiheit möglich’ wurde, läßt sich eo ipso nicht

bestimmen. Es liegt allein in ‚meiner’ Welt. Ich kann es nicht erlernen,

sondern muß es erfinden und mir einbilden. Einverständnis der andern

kann ich nicht erzwingen, sondern höchstens ihren Beifall heischen: sie

animieren, meine ‚Anschauung’ nach-zu-erfinden. Das Nacherfinden kann

nicht gelehrt werden: dazu muß man verführen, und das ist Kunst.

Gegenstand von Wissenschaft kann es nur ‚idiographisch’ werden: kritisch

und historisch.

Das Labor und das Leben

Eine

Welt braucht jeder von uns, weil wir unsre Umwelt verlassen haben. Aber

eine gemeinsame Welt brauchen wir, weil wir zusammen arbeiten müssen.

Vereinfacht, aber kaum verkürzend kann man sagen: ‚Unsere’ Welt

verdanken wir der Arbeitsgesellschaft, und Wissenschaft ist ihr Abbild.

In der Arbeitsgesellschaft gilt ‚unsere’ Welt als die ganze Welt, was in