in: Neues Deutschland vom 14. 4. 1994

Schrumpft die Schule!

Gesellschaft

heißt Arbeitsteilung und Kooperation. Wer in der Gesellschaft lebt,

lebt von der Gesellschaft. Zivilisationsmüdigkeit ist – Kunststück –

ein Zivilisationsprodukt. „Zurück zur Natur“ ist die Luxusparole derer,

die schon alles haben. Wer mit dem Ausstieg ernstmachen wollte, müßte

zuerst der Gesellschaft zurückerstatten, was er bereits von ihr genommen

hat. Dann mag er ziehen…

Der Mensch ist ein Kulturwesen; das Kulturwesen. Neben seiner ersten, physiologischen, hat er eine zweite, historische und selbstgemachte Natur. Oder richtiger: Da er Kulturwesen ist, hat er auch seine erste Natur nur als Kulturgeschöpf; er kann nicht mehr wählen. Daß er überhaupt wählen will, verdankt er seiner selbstgemachten Geschichte und zeigt, daß er schon gewählt hat: Nur als Kulturmensch kann er Naturwesen sein wollen.

Ob Kinder in die Gesellschaft und ihre Kultur hineinwachsen sollen oder nicht, steht nicht im Ermessen ihrer (zufälligen) Eltern. Jene sind selber Kulturprodukte und mögen, wenn sie die Bedingung erfüllen, die Kultur fliehen; aber andere ungefragt ins Exil schicken, das dürfen sie nicht. Die allgemeine Schulpflicht ist selbst ein kultureller Reichtum.

Denn Aufgabe der Schule ist es, das kulturelle Erbe der Menschheit an die nachwachsende Generation weiter zu reichen. Ihr Zweck ist Bildung.

Ausbildung für den Arbeitsmarkt ist ihr erst in neuerer Zeit als Pensum zugewachsen, mit der Industrialisierung und ihren verallgemeinerten Qualifikationsstandards. Die Schule hörte auf, privilegiertes Bildungsinstitut der herrschenden Klassen zu sein, und wurde allgemeine Dienstleistungsindustrie für den Arbeitsmarkt: vergesellschaftete Produktion des Arbeitsvermögens…

Die Realschule drängte das Gymnasium in die Defensive.

Heute ist das, was man in der Schule lernen kann, so unbrauchbar für das berufliche Fortkommen wie nie zuvor. Was du gestern gelernt hast, ist heute schon veraltet. Der technologische Fortschritt macht jeden Tag neue Fertigkeiten und, was fast dasselbe ist, neue Formen der Arbeitsteilung erforderlich. Wer sich am Arbeitsmarkt halten will, muß sich permanent „weiterbilden“. Die Idee, die Schule könne den Heranwachsenden „mit allem ausstatten, was er im Leben mal brauchen wird“, ist vorsintflutlich und findet einen (wackligen) Anhaltspunkt nur noch im beschäftigungspolitischen Standesinteresse der Lehrerschaft.

Max Scheler hat in seiner Wissenssoziologie unser Wissen in drei Klassen geschieden. ‚Herrschaftswissen’ bezeichnet all jene Kenntnis, die die Mächtigkeit der Menschen über ihre Lebensumstände erweitert: Wissen, das nützt. ‚Bildungswissen’ ist ein solches, das man „nur so“ besitzt: um seiner selbst willen; die Bekanntschaft mit Kunst und Philosophie etwa. „Heilswissen“ schließlich ist alles, was mit dem Sinn des Lebens zu tun hat.

Die propagierte Verwissenschaftlichung der Schule im letzten Vierteljahrhundert hat sich am Ende als die flachselbstverständliche Subsumtion aller möglichen Wissensgehalte unters Diktat der Nützlichkeit erwiesen. Deutschunterricht wird heute so erteilt, als ginge es lediglich um die Ausbildung neuer Deutschlehrer. Griechisch und Latein sind ganz entfallen; wer will denn heut auch schon noch Altphilologe werden?

Von Humanismus am Gymnasium keine Spur ; es ist selbst nur noch eine große (und nicht enden wollende) Realschule.

Der Pflasterstein, den die Finanzpolitiker dieser Tage in den Froschteich geworfen haben, kann zum Befreiungsschlag der Bildungspolitik werden. Der gesunde Menschenverstand hat vernehmlich das Wort ergriffen, und das laute Quaken der ‚Betroffenen’ läßt ahnen, daß er ins Schwarze getroffen hat.

Natürlich muß das dreizehnte Schuljahr gestrichen werden. Die jungen Leute werden viel zu lange vom allgemeinen gesellschaftlichen Verkehr ferngehalten, und der ist schließlich selber eine kulturierende Instanz.

Aber gewiß nicht, um den unnützen Ausbildungsplunder von dreizehn Jahren nun in deren zwölfe zu stopfen. Es muß die Chance beim Schopf ergriffen werden, die Lehrpläne gründlich auszumisten – nicht von Bildungswissen, sondern von unbrauchbaren Realien. Es ist völlig in der Ordnung, daß die Inhalte abendländischer Bildung zuerst einmal für die Schule gelernt werden und nicht „fürs Leben“: Nützen können sie sowieso nicht, und wertschätzen wird man sie erst aus gewonnenem Abstand. Aber daß Kenntnisse, die der persönlichen Karriere zugedacht waren, ausschließlich fr den Lehrer und die nächste Klassenarbeit gebüffelt, dann aber schleunigst vergessen werden, um neuem Dreitageschrott Platz zu machen, das ist ein Unrecht an den Schülern und eine Zumutung für den Steuerzahler.

Nur wenn die Schule wieder Stätte allgemeiner Bildung wird und die Ausbildung für den Arbeitsmarkt spezialisierten Instituten überläßt, die was davon verstehen, kann auf die Dauer die allgemeine Schulpflicht gegen die Ivan Illichs und andere luxurierende Kulturflüchter verteidigt -, und kann verhindert werden, daß Bildung schließlich wieder zum Privileg weniger Auserwählter wird.

Bildung aber braucht Muße.

Input und Output haben da nichts zu suchen. Schulstreß und Bildung schließen einander aus. Es ist also klar, in welche Richtung jede ernstgemeinte Diskussion um weitere Schulreform nunmehr zu gehen hat: Reduktion der Stundenpläne, Rückgewinnung von freier Zeit.

Und es gibt keinen Grund, damit bis zur gymnasialen Oberstufe zu warten. Indianerspiele, Kokeln hinterm Haus, Streunen durch Keller und Dachböden, zielloses Vagieren in Stadt und Land weiten den Blick und wecken den Wunsch, mehr zu wissen. Sie sind echte Bildungselemente, wie die elektronischen Medien übrigens auch.

Und alles braucht seine Zeit.

Lehrer, die der angeblich wachsenden Gewaltbereitschaft an den Schulen nicht mehr Herr werden, sollten sich zusammenschließen und dafür starkmachen, ihre Schüler nicht mehr länger, als zu Bildungszwecken unvermeidlich, zu klaustrieren, aus der Welt auszusperren und in ihrem natürlichen Unternehmungsgeist zu hemmen. Eine Menge Probleme erledigen sich dann von selbst, und die Kultur gewinnt.

Kampf dem Schulstreß! Arbeitszeitverkürzung auch für Kinder!

Nieder mit der Ganztagsschule! Rettet den schulfreien Nachmittag!

Der Mensch ist ein Kulturwesen; das Kulturwesen. Neben seiner ersten, physiologischen, hat er eine zweite, historische und selbstgemachte Natur. Oder richtiger: Da er Kulturwesen ist, hat er auch seine erste Natur nur als Kulturgeschöpf; er kann nicht mehr wählen. Daß er überhaupt wählen will, verdankt er seiner selbstgemachten Geschichte und zeigt, daß er schon gewählt hat: Nur als Kulturmensch kann er Naturwesen sein wollen.

Ob Kinder in die Gesellschaft und ihre Kultur hineinwachsen sollen oder nicht, steht nicht im Ermessen ihrer (zufälligen) Eltern. Jene sind selber Kulturprodukte und mögen, wenn sie die Bedingung erfüllen, die Kultur fliehen; aber andere ungefragt ins Exil schicken, das dürfen sie nicht. Die allgemeine Schulpflicht ist selbst ein kultureller Reichtum.

Denn Aufgabe der Schule ist es, das kulturelle Erbe der Menschheit an die nachwachsende Generation weiter zu reichen. Ihr Zweck ist Bildung.

Ausbildung für den Arbeitsmarkt ist ihr erst in neuerer Zeit als Pensum zugewachsen, mit der Industrialisierung und ihren verallgemeinerten Qualifikationsstandards. Die Schule hörte auf, privilegiertes Bildungsinstitut der herrschenden Klassen zu sein, und wurde allgemeine Dienstleistungsindustrie für den Arbeitsmarkt: vergesellschaftete Produktion des Arbeitsvermögens…

Die Realschule drängte das Gymnasium in die Defensive.

Heute ist das, was man in der Schule lernen kann, so unbrauchbar für das berufliche Fortkommen wie nie zuvor. Was du gestern gelernt hast, ist heute schon veraltet. Der technologische Fortschritt macht jeden Tag neue Fertigkeiten und, was fast dasselbe ist, neue Formen der Arbeitsteilung erforderlich. Wer sich am Arbeitsmarkt halten will, muß sich permanent „weiterbilden“. Die Idee, die Schule könne den Heranwachsenden „mit allem ausstatten, was er im Leben mal brauchen wird“, ist vorsintflutlich und findet einen (wackligen) Anhaltspunkt nur noch im beschäftigungspolitischen Standesinteresse der Lehrerschaft.

Max Scheler hat in seiner Wissenssoziologie unser Wissen in drei Klassen geschieden. ‚Herrschaftswissen’ bezeichnet all jene Kenntnis, die die Mächtigkeit der Menschen über ihre Lebensumstände erweitert: Wissen, das nützt. ‚Bildungswissen’ ist ein solches, das man „nur so“ besitzt: um seiner selbst willen; die Bekanntschaft mit Kunst und Philosophie etwa. „Heilswissen“ schließlich ist alles, was mit dem Sinn des Lebens zu tun hat.

Die propagierte Verwissenschaftlichung der Schule im letzten Vierteljahrhundert hat sich am Ende als die flachselbstverständliche Subsumtion aller möglichen Wissensgehalte unters Diktat der Nützlichkeit erwiesen. Deutschunterricht wird heute so erteilt, als ginge es lediglich um die Ausbildung neuer Deutschlehrer. Griechisch und Latein sind ganz entfallen; wer will denn heut auch schon noch Altphilologe werden?

Von Humanismus am Gymnasium keine Spur ; es ist selbst nur noch eine große (und nicht enden wollende) Realschule.

Der Pflasterstein, den die Finanzpolitiker dieser Tage in den Froschteich geworfen haben, kann zum Befreiungsschlag der Bildungspolitik werden. Der gesunde Menschenverstand hat vernehmlich das Wort ergriffen, und das laute Quaken der ‚Betroffenen’ läßt ahnen, daß er ins Schwarze getroffen hat.

Natürlich muß das dreizehnte Schuljahr gestrichen werden. Die jungen Leute werden viel zu lange vom allgemeinen gesellschaftlichen Verkehr ferngehalten, und der ist schließlich selber eine kulturierende Instanz.

Aber gewiß nicht, um den unnützen Ausbildungsplunder von dreizehn Jahren nun in deren zwölfe zu stopfen. Es muß die Chance beim Schopf ergriffen werden, die Lehrpläne gründlich auszumisten – nicht von Bildungswissen, sondern von unbrauchbaren Realien. Es ist völlig in der Ordnung, daß die Inhalte abendländischer Bildung zuerst einmal für die Schule gelernt werden und nicht „fürs Leben“: Nützen können sie sowieso nicht, und wertschätzen wird man sie erst aus gewonnenem Abstand. Aber daß Kenntnisse, die der persönlichen Karriere zugedacht waren, ausschließlich fr den Lehrer und die nächste Klassenarbeit gebüffelt, dann aber schleunigst vergessen werden, um neuem Dreitageschrott Platz zu machen, das ist ein Unrecht an den Schülern und eine Zumutung für den Steuerzahler.

Nur wenn die Schule wieder Stätte allgemeiner Bildung wird und die Ausbildung für den Arbeitsmarkt spezialisierten Instituten überläßt, die was davon verstehen, kann auf die Dauer die allgemeine Schulpflicht gegen die Ivan Illichs und andere luxurierende Kulturflüchter verteidigt -, und kann verhindert werden, daß Bildung schließlich wieder zum Privileg weniger Auserwählter wird.

Bildung aber braucht Muße.

Input und Output haben da nichts zu suchen. Schulstreß und Bildung schließen einander aus. Es ist also klar, in welche Richtung jede ernstgemeinte Diskussion um weitere Schulreform nunmehr zu gehen hat: Reduktion der Stundenpläne, Rückgewinnung von freier Zeit.

Und es gibt keinen Grund, damit bis zur gymnasialen Oberstufe zu warten. Indianerspiele, Kokeln hinterm Haus, Streunen durch Keller und Dachböden, zielloses Vagieren in Stadt und Land weiten den Blick und wecken den Wunsch, mehr zu wissen. Sie sind echte Bildungselemente, wie die elektronischen Medien übrigens auch.

Und alles braucht seine Zeit.

Lehrer, die der angeblich wachsenden Gewaltbereitschaft an den Schulen nicht mehr Herr werden, sollten sich zusammenschließen und dafür starkmachen, ihre Schüler nicht mehr länger, als zu Bildungszwecken unvermeidlich, zu klaustrieren, aus der Welt auszusperren und in ihrem natürlichen Unternehmungsgeist zu hemmen. Eine Menge Probleme erledigen sich dann von selbst, und die Kultur gewinnt.

Kampf dem Schulstreß! Arbeitszeitverkürzung auch für Kinder!

Nieder mit der Ganztagsschule! Rettet den schulfreien Nachmittag!

Kurz, schrumpft die Schule.

Die Einführung des schulfreien Nachmittags…

…in Deutschland

Nicht wahr, lieber Leser: Dass allein in Deutschland und im benachbarten Österreich die Kinder nur vormittags zur Schule gehen und am Nachmittag frei haben – das hielten auch Sie für einen Beweis teutonischer Hinterwäldlerei? Ein Relikt aus dem Mittelalter…!.

Tatsächlich aber war der schulfreie Nachmittag bei uns die allererste Errungenschaft deutscher Reformpädagogik, und zwar in… Preußen, wo die allgemeine Schulpflicht das Licht der Welt erblickt hat!

Hier ein unverdächtiger, ganz unbestechlicher Zeuge:

“In

Berlin ist infolge der großen Hitze letzten Sommer in mehreren

höheren Schulen der Nachmittagunterricht ganz aufgehoben und die

Morgenschulstunden um eine verlängert [worden].

Die Folgen waren ganz unerwartet, die Jungen kamen enorm rasch voran,

und die Sache soll jetzt auf größerem Maßstab versucht werden.”

.

Friedrich Engels an Karl Marx, Manchester, den 14. Oktober 1868

in: Marx-Engels-Werke, Bd. 32, S. 183f.

in: Marx-Engels-Werke, Bd. 32, S. 183f.

_________________________________________________________

Ach,

was ich noch sagen wollte: Deutschland hat bei PISA ja wirklich nicht

so gut abgeschnitten. Aber das verfreundete Österreich mit seinem

gleichfalls freien Nachmittag schon viel besser!

Und was für Schulen hat übrigens das Dutzend Länder, die beim PISA-Ranking noch hinter Deutschland liegen?

Ganztagsschulen.

Na, wenn uns das keine Warnung ist!

Und was für Schulen hat übrigens das Dutzend Länder, die beim PISA-Ranking noch hinter Deutschland liegen?

Ganztagsschulen.

Na, wenn uns das keine Warnung ist!

Die ideale Schule gibt es nicht, weil die Schule selbst kein Ideal ist.

Der Streit um die Gliederung des Schulsystems und um den richtigen Zeitpunkt für eine allfällige Scheidung in Leistungszweige ist dogmatisch und wird es immer bleiben; das heißt, er kann nur als Glaubenskrieg geführt werden und nie als wissenschaftliche Diskussion.

Warum? Weil sein Ausgangspunkt nicht kritisch ist, sondern dogmatisch. Er geht von der historischen Gegebenheit der Schule aus - und behandelt sie wie eine Naturtatsache. “Schule muss sein.” Alle zu erwägenden Gesichtspunkte werden von da an ausschließlich innerhalb dieses gedanklichen Rahmens geschöpft; und stehen einander im Weg und können sich von einander nicht lösen.

Der “positive” Zugang wäre bei diesem Thema aber ein kritischer: Die Schule ist nur ein Notbehelf.

Am besten lernen Kinder, wenn sie allein oder in einer kleinen Gruppe von drei, vier Geschwistern oder Freunden in allen oder fast allen Fächern von stets derselben Person unterrichtet werden. Das ist der Wissen- schaftlichen Pädagogik bekannt, seit es sie gibt, nämlich seit Johann Friedrich Herbart. Alle empirischen Untersuchungen werden das bestätigen, aber das ist gar nicht notwendig; denn das

Problem liegt nicht bei der theoretischen

Glaubwürdigkeit, sondern bei der praktischen Machbarkeit: “Es geht nicht.”

Problem liegt nicht bei der theoretischen

Glaubwürdigkeit, sondern bei der praktischen Machbarkeit: “Es geht nicht.” Die modernen hoch arbeitsteiligen Gesellschaften beruhen auf der weitest möglichen Anwendung von Wissenschaft. Um sich in ihnen zurecht zu finden, reicht nicht mehr bloß erfahrungsmäßiges Learning by doing, sondern ist eine lange Einführungsphase von fachlich differenzierter Unterweisung nötig. Nicht etwa, dass nun jeder wissenschaftlich denken können müsste; aber jeder muss den täglichen Umgang mit den Erzeugnissen der Wissenschaft beherrschen. Das liegt im öffentlichen Interesse und muss öffentlich gewährleistet werden; d. h. finanziert. Und die Öffentlichkeit kann ein Hauslehrer-System schlechterdings nicht bezahlen.

Nur darum “müssen” Schulen sein.

Denn in allen erdenklichen pädagogischen Hinsichten sind die dem Hauslehrer-Prinzip klaftertief unterlegen.*

Daraus folgt: Maßstab für die pädagogischen Erwägungen über die Schulen dürfen nicht diese selbst sein, denn sie sind ja nur ein unvermeidliches Übel; sondern muss als Orientierungspunkt das sein, was durch Hauslehrer erbracht werden könnte. Wenn sich dann findet, dass man es so nicht machen kann, weil es zu teuer würde, dann muss man es auch so sagen. Und nicht die beste Lösung suchen, die unter schulischer Prämisse möglich ist, sondern die zweitbeste Lösung unter Hauslehrer-Prämissen: Die wäre pädagogisch immer noch sinnvoller – und vielleicht eben noch bezahlbar.

Es geht also nicht um diese oder jene institutionelle Maßnahme, es geht um die gesamte Perspektive.

Und von diesem Standpunkt aus ist es eben nicht wahr, dass ‘Kinder am besten lernen, wenn sie möglichst lange gemeinsam unterrichtet werden’. Wahr ist: Am besten hätte jedes Kind seine Schule ganz für sich allein – vielleicht mit den Geschwistern dabei oder den besten Freunden. Von diesem Standpunkt aus ist es wahr, dass die Schulen gar nicht differenziert genug sein können – und gar nicht früh genug mit dem Differenzieren beginnen!

Bleibt freilich die Frage: Wer differenziert? Auf Grund welcher Kriterien?

Bleibt freilich die Frage: Wer differenziert? Auf Grund welcher Kriterien?Das ist aber ausschließlich ein Problem der Lehrer. Sie sind es, die keine verlässlichen Kriterien haben (und es wissen), sie sind es, die ihrer Urteilskraft nicht vertrauen. Das liegt nicht an den Kindern und sagt gar nichts über den Sinn früher Differenzierung.

Und dass die Differenzierung für alle auf einmal zum selben Zeitpunkt geschehen muss, ist ein rein administratives Problem der Schulen als Verwaltungsapparat, und hat mit Kindern und Pädagogik wiederum nichts zu tun.

Kurz und gut, das Problem ist nicht, dass diffenziert wird, sondern dass nicht genügend differenziert wird; und dass für alle derselbe Zeitpunkt festgesetzt ist.

Und dass nicht genügend differenziert wird, bedeutet zugleich: dass Differenzierungen praktisch immer nur in die eine Richtung möglich sind. Eine echte Differenzierung wäre jederzeit umkehrbar.

Der Klamauk um unser dreigliedriges Schulsystem ist eine Mummenschanz. Dahinter verstecken die kriegführenden Parteien ihre besondern Interessen, deren Originalanblick sie dem Publikum nicht zumuten wollen.

www.scherning.de

*) Und man komme mir nicht mit dem “sozialen Lernen”! Das erledigen Kinder auf die bestmögliche Weise in den selbstgefundenen Formen der Kindergesellschaft - so weit weg von der Schule wie möglich. Die Zwangs- promiskuität der Pausenhöfe und Klassenräume fördert die spontan dissozialen Neigungen der Kinder: Die haben sie nämlich ebenso wie die Erwachsenen. Beweis: Die Rütli-Schule in Neukölln und das jüngste Manifest der Schulleiter aus Berlin-Mitte.

23. 1. 2009

... Das ist der entscheidende Gedanke: Die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben setzt heute eine Menge Wissen voraus, das der Mensch nicht einfach so nebenher und ganz von alleine erwirbt. Das ist weniger selbst- verständlich, als es klingt. Denn bis vor rund anderthalb Jahrhunderten galt dieser Satz nur für die Angehörigen der herrschenden Klassen. Deren Kinder brauchten immer eine ganz besondere Schule, die sie später zum Herr- schen - und dazu gehört das glaubwürdige Repräsentieren der Herrschaft - befähigte. Und gleich an dieser Stel- le fällt auf: Eine Schule musste diese Schule nicht unbedingt sein, denn eine solche taugte wohl für werdende Kleriker, nicht aber für künftige Krieger und Regenten. Doch einer besonderen Lehrzeit im Dienst bei einem Fürsten mussten auch die Kinder des Adels sich unterziehen.

Die Kinder der einfachen Leute, und die waren die große Mehrheit, wuchsen in den Haushalt ihrer Familie hinein, und die war in der agrarischen Gesellschaft die eigentliche Produktions- und Wirtschaftsstätte. Zum Bauern wuchs man auf dem eigenen Hof heran. (Die Kinder der Tagelöhner lernten Vieh hüten.) Das zünf- tige Handwerk mit seinem ausgefeilten Lehrlings- und Gesellensystem gehörte schon zu dem privilegierteren Teil der städtischen Gesellschaften.

Und schließlich die kaufmännischen Patrizier - waren die Gesellschaftsklasse, in der "die Schule" zur Norm geworden ist. Die städtischen Bürgerschulen wurden, nach der Reformation zumal, zum Grundbestand, auf dem unser heutiges Schulwesen aufgebaut ist, auf sie geht das humanistische Gymnasium zurück, das zum Paradigma der Schule wurde. Hier lernte man, was man als Bürger unter Bürgern wissen und können musste, als Berufsmensch, der sich unter seinesgleichen im Marktgeschehen zu orientieren und behaupten wusste. Und als dann das Kapital in die Industrie zu fließen begann, wurden neben den Kaufleuten immer mehr Ingenieure gebraucht. Die Realschulen machten den Gymnasien Konkurrenz, und die spezialisierten sich auf die Vorbereitung zum Höheren Staatsdienst.

Dagegen war die Volksschule von Anbeginn Restschule. Die bildete nicht zum Bürger, sondern konditionierte zum Untertan und Tagelöhner. Lesen, schreiben, das Kleine Einmaleins und der Katechismus, mehr wurde nicht benötigt. Das war der Typ des Proletariers, den die Industrialisierung brauchen konnte.

Die Geschichte der Schule im 20. Jahrhundert ist schließlich die Geschichte, wie das Schulsystem immer mehr zum Schatten und zum Wurmfortsatz der Verwaltungen wurde, der öffentlichen mehr noch als der wirtschaft- lichen. Mit der Explosion des Öffentlichen Dienstes explodierten die Gymnasien, und mit wachsender Masse sanken die Maßstäbe.

Kehren wir zum Ausgangspunkt zurück: Die Aufgabe einer Schule ist es, Wissen zu vermitteln, das der Mensch nicht einfach so nebenher und ganz von alleine erwirbt. Setzt die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben heute mehr Wissen voraus als früher, so dass eine längere Lernzeit erforderlich würde?

Jein. Einerseits ist die Masse von Wissen, das einer heute braucht, unermesslich, doch andererseits ist es so schnell überholt wie nie zuvor, und man tut gut daran, es sich nicht allzu gut zu merken, damit im Gedächtnis gleich Platz geschaffen werden kann, wenn neue Nachrichten eintreffen; und was man grad eben nicht gewärtig hat, darauf kann man jederzeit im Internet zugreifen.

Es ist nicht wirklich so, dass man heute (noch) mehr wissen muss als gestern; memorieren bis der Kopf raucht ist jedenfalls so unangebracht wie nie. Aber man müsste besser wissen. Was damit gemeint ist? Aber das wissen Sie doch längst selber! Gemeint ist, dass man das, was die (flüchtigen) Daten bedeuten, gründlicher verstehen soll- te - denn dann fällt man nicht jedesmal in Verwirrung, wenn man die alten Daten gegen neue auswechseln muss. Der Haken sei der, dass man das Verstehen der Schüler nicht mit einem Test erheben kann? Da haben Sie nun auch wieder Recht.

Und wenn man bei PISA I zuerst noch annahm, mit den 'Kompetenzen zur Welterschließung' sei Verständnis gemeint gewesen, wurde bald klar, dass lediglich die Testmethode des Multiple choice mit dem Brecheisen durchgesetzt werden sollte.

Dieses hinzugefügt habend, kann ich mich den Ausführungen von Prof. Schirlbauer weitgehend anschließen; doch nicht ohne anzumerken, dass es wohl in der Natur der Schule selber liegt, dass sie mehr zum Memorieren neigt als zum verstehen-Lehren.

8. 7. 15

Ins Stammbuch der Schulexperten

Rousseau hat glaube ich gesagt: ein Kind, das bloß seine Eltern kennt, kennt auch die nicht recht. Dieser Gedanke läßt sich [auf] viele andere Kenntnisse, ja auf alle anwenden, die nicht ganz reiner Natur sind: Wer nichts als Chemie versteht versteht auch die nicht recht.

_____________________________________________________

Georg Christoph Lichtenberg, Sudelbücher Heft J, N°860

Warum Schule schadet.

Wenn ich einen Text lese, ist mir die Denkaufgabe vorgegeben. Ich will diesen Text verstehen. Abschweifungen würden stören.

Wenn ich einen Text schreibe, ist mir die Denkaufgabe vorgegeben. Ich will diesen Gedanken formulieren. Abschweifungen würden stören.

Beides erfordert Konzentration, und die muss man üben.

Wenn ich die Welt bedenke, sind Abschweifungen notwendig, denn sie sind das Material, in dem ich suche und finde. Damit die Einbildungskraft spielen kann, braucht sie Entspannung.

Schulischer (und jeder andere) Unterricht verlangt Konzentration. Nicht nur ist Schule eine halbe Sache. Sie schadet sogar, wenn sie den Eindruck erweckt, Konzentration sei die Form des eigentlichen Denkens. Das konzentrierte Denken ist immer sekundär und in manchen Fällen nicht einmal erforderlich.

Unsere Schulen erwecken diesen Eindruck, denn ihr Funktionsmodus ist Unterricht und Übung.* Werden gelegentlich kreative Sequenzen eingeflochten, dann unterliegen sie entweder dem Lernziel der jeweiligen 'Stunde' (und sind in Wahrheit Konzentrationsgymnastik), oder lockeres Beiwerk. Auf jeden Fall erscheinen sie als der uneigentliche Teil des Denkens. Sie sind aber der eigentliche. Die Schule lenkt den Geist auf Abwege.

Das muss man sich erstmal klarmachen: Die jungen Leute werden acht bis dreizehn Jahre ihres jungen Lebens lang in die Irre geführt - ausnahmslos und von Amts wegen. Und wenn sie Pech haben, demnächst sogar ganz- tags.

*) Gr. schôlê hieß noch Muße; aber lat. studium heißt schon Eifer.

Nur Gattungen, keine Individuen.

Ein Schullehrer und Professor kann keine Individuen erziehn, er erzieht bloß Gattungen. Ein Gedanke, der sehr viele Beherzigung und Auseinandersetzung verdient.

____________________________________

Georg Christoph Lichtenberg, Sudelbücher, H

Der Durchschnitt ist der Traum jeder Schule.

aus Die Presse, Wien, 2. 3. 2016 romberg.sitepark

Kein Einzelfall: Viele Hochbegabte bleiben unerkannt

Doris Miklauschinas Sohn Markus ist hochbegabt. Glauben wollte ihr das zuerst niemand. Kein Einzelfall. Lehrern fehlt oft die Ausbildung dafür, Hochbegabungen zu entdecken.

von Julia Neuhauser

Wien/Graz. „Aufgeweckt, wissbegierig, clever und zufrieden“, so sei ihr Sohn vor dem Eintritt in die Schule gewesen, erzählt Doris Miklauschina. Nach zwei Monaten in der ersten Klasse war alles anders. „Die Lehrerin beklagte, dass Markus im Unterricht überhaupt nicht mitmache, sich in Tagträumen verliere. Er wurde ein zunehmend unglückliches Kind.“ Die Mutter hatte einen Verdacht: Ihr Sohn könnte hochbegabt sein. Glauben wollte ihr das zunächst aber niemand.

Die Geschichte von Markus ist kein Einzelfall. „Es gibt einen höheren Prozentsatz unerkannter als erkannter Hochbegabter“, sagt Thomas Trautmann, Erziehungswissenschafter an der Uni Hamburg und einer der Vortragenden bei der derzeit in Wien stattfindenden Konferenz des European Council for High Ability (ECHA). Durchschnittlich seien zwei von 100 Personen hochbegabt. („Sie kommen nicht nur aus Professorenhaushalten.“) Doch viele werden nie getestet. Und selbst die Testinstrumente sind nicht unfehlbar. „Die Tests sind wie schlechtes Besteck. Sie messen ja nie die ganze Hochbegabung. Aber wir haben nichts Besseres“, sagt Trautmann.

An einfachen Erkennungsmerkmalen ist Hochbegabung nicht festzumachen. „Kein Hochbegabter ist wie der andere. Hochbegabung ist die Disposition für höchste, exzellente Leistungen. Man kann es mit einer Garage vergleichen. Man sieht sie von außen, aber weiß nicht, ob sich darin ein Porsche befindet und welche Reifen daran montiert sind“, erklärt Trautmann. So könne das Sprachverständnis eines hochbegabten Kindes extrem gut sein, aber die Wahrnehmungsgeschwindigkeit weit unter der Norm liegen.

Keine Normalität

Auch beim heute achtjährigen Markus wurde die Hochbegabung – trotz Hinweisen der Mutter – in der Schule nicht erkannt. „Als Elternteil redet man gegen eine Wand“, sagt Miklauschina. Als sie der Lehrerin sagte, dass ihr Sohn nicht über-, sondern unterfordert sei, habe sie ein „Glaubwürdigkeitsproblem“ gehabt. Eltern, die mehr Förderung verlangen, würden als übertrieben ehrgeizig wahrgenommen.

Auch Trautmann kennt viele solche Geschichten: „Überforderung und Unterforderung ähneln sich. Man darf die Lehrer deshalb nicht rügen. In ihrer Ausbildung bekommen sie meist kaum Wissen über Test- und Verhaltensdiagnostik mit.“ Auch in der Gesellschaft hätten es Hochbegabte häufig nicht leicht. „Es entspricht nicht der Normalität, dass ein Kind mit drei Jahren lesen kann. Deshalb wirft man den Eltern vor, dass sie übereifrig sind und ihr Kind zum Lernen zwingen.“

Markus absolvierte einen Test. „Seine Hochbegabung wurde objektiviert. Damit hatten wir einen Beweis“, sagt die Mutter. Die Probleme verschwanden dennoch nicht. Das Überspringen einer Klasse und der Schulwechsel brachten nichts. „Er braucht ständig Gehirnfutter. Als er das nicht bekommen hat, hat er Ticks entwickelt.“ Schlussendlich wurde Markus zum häuslichen Unterricht abgemeldet. „Das ging nur, weil ich nicht berufstätig war“, sagt Miklauschina. Nun wird sie selbst ein Bildungsunternehmen, eine Art Schule für Hochbegabte, gründen.

Eine eigene Begabtenschule

Schon ab Herbst soll an zwei Standorten (Wien und Graz) gestartet werden. Jeweils 30 Kinder zwischen sechs und zehn Jahren werden aufgenommen. Lehrer werden noch gesucht. Das Öffentlichkeitsrecht, mit dem Privatschulen öffentlichen Schulen gleichgestellt werden, strebt Miklauschina nicht an. Geld vom Staat gibt es damit keines. So wird die Ausbildung rund 550 Euro pro Monat und Kind kosten.

„Eine reine Begabtenschule – das kann klappen, aber auch schwierig werden“, sagt Trautmann. Wichtig sei, dass sich auch öffentliche Schulen mehr um Hochbegabte kümmern. So brauche es einen Unterricht, in den sich Schüler mehr einbringen können, eine bessere Verzahnung mit dem Kindergarten, interessantere Didaktik und ein entspannteres Verhältnis zwischen Eltern und Lehrern.

Nota. – Die Schule ist eine Massenveranstaltung, so ist sie entstanden und nur so hat sie einen Sinn: als Chance für die breite Masse der Menschen, ihren Kindern eine Ausbildung zu verschaffen, mit der sie sich auf dem Arbeitsmarkt behaupten können. Die breite Masse hat nicht die Mittel – weder das Geld noch selber die dafür erforderliche Bildung –, ihre Kinder individuell und privat unterrichten zu lassen. Wäre es anders, hätte es niemals Schulen gebraucht, und sie wären als reine Zwangsanstalt des Obrigkeitsstaats erschienen, der die nachwachsende Generation beizeiten kaserniert sehen will.

Aber es war nicht anders, die allgemeine Schulpflicht lag nicht nur im Interesse des Vaters Staat und im Interesse der großen Industrie, sondern im ureigensten Interesse der breiten Volksmehrheit, und ist eine der größten Errungenschaften der Kulturgeschichte.

Richtiger: Sie lag und sie war. Inzwischen hat die materielle Zivilisation gewaltige Fortschritte gemacht, es besteht nicht mehr die Notwendigkeit, das ganze gesellschaftliche Leben unterm Gesichtspunkt von Mangel und Knappheit zu betrachten. Ein Leben im Überfluss ist zumindest denkbar geworden, und es gibt keinen Grund, mit dem Denken länger zu warten.

Unter der Prämisse allgemeinen Mangels konnte es den Schulen als eine wohltätige Gesinnung angerechnet werden, wenn sie die benachteiligten Schüler der unteren Leistungsgruppen "kompensatorisch" zum Klassendurchschnitt aufschließen wollten. Unter der Prämisse der Knappheit konnte man nicht auch noch verlangen, dass sie sich der qualvollen Langeweile der ohnehin besser Begabten annahm, die hatten ja Mittel, für sich selbst zu sorgen.

So jedenfalls war der äußere Schein. In Wahrheit ist der Durchschnitt selbst die allgemeinste Prämisse der Schule; weil sie nach ihrem Wesen, ganz unabhängig von Mangel und Überfluss, eine Massenanstalt ist und weil sie nach dem Wesen aller Massenanstalten technokratisch verfasst ist; bürokratisch, genauer gesagt.

Der gesunder Menschenverstand sagt aber, dass jedes Kind – weil nämlich alle Menschen mehr oder weniger verschieden sind – am besten eine individuelle Erziehung erhalten sollte, ohne dabei doch in einer Zelle isoliert zu werden; also in – gelegentlich auch wechselnden – Gruppen von drei bis fünf.

Ein hehres Ideal, das einstweilen noch in weiter Ferne liegt? Mag sein, aber wie weit die Ferne liegt, hängt von unserm Denken heute ab. Und eines ist unbestritten: Die Schule liegt zwar nahe, aber ein Ideal ist sie nicht.

JE

Die Schule ist ein Labor und nicht 'das Leben'.

Das Labor und das Leben

Eine Welt braucht jeder von uns, weil wir unsre Umwelt verlassen haben. Aber eine gemeinsame Welt brau-chen wir, weil wir zusammen arbeiten müssen. Vereinfacht, aber kaum verkürzend kann man sagen: ‚Unsere’ Welt verdanken wir der Arbeitsgesellschaft, und Wissenschaft ist ihr Abbild. In der Arbeitsgesellschaft gilt ‚unsere’ Welt als die ganze Welt, was in ihr nicht vorkommt, ist nicht real. Aber nur in der Arbeitsgesellschaft kann keiner leben, nicht der Arbeiter und nicht einmal sein Chef. Nach Feierabend darf verkehrte Welt sein, wenn man’s bezahlen kann, und gilt ein Kunstwerk nicht nur als Sachanlage. Aber das liegt jenseits der Realität.

Die Schule will die Arbeitsgesellschaft als das wahre Leben und ‚unsere’ Welt als die wahre Welt, will Wissen-schaft als das wahre Wissen lehren. (Die musischen Fächer setzen ein paar Gänsfüßchen hintan, aber keiner nimmt sie ernst.) Und jedenfalls sind die Grenzen ihrer Welt die Grenzen ihrer Wörter: „Pädagogisches Handeln ist nur dort möglich, wo der wechselseitige Austausch von sprachlich erschlossenen Erfahrungen möglich ist“, schreibt Hermann Giesecke, und fügt hinzu, das sei „der Normalfall im privaten wie im gesell-schaftlichen Leben“.* Reden über unsere Welt – das wäre Erziehung! Nein, das ist nicht der Normalfall im privaten wie im gesellschaftlichen Leben. Das ist der Normalfall im pädagogischen Labor, und nirgends sonst. Nur weil schulische Pädagogik im Labor stattfindet, kann sie sich für ‚Wissenschaft’ halten; für ‚nomotheti-sches’ Herrschaftswissen zumal.

Normalisierung bedarf freilich eines mehrjährigen Aufenthalts im Labor. Dort wird auf das gesetzmäßig Ver-bindende abgesehen und das individuell Unterscheidende ausgeklammert – bei den wissenschaftlich bestimm-ten Lehrgegenständen, was dachten Sie? Na ja, wenn ich’s recht besehe – bei den Schülern auch. Natürlich werden die persönlichen Eigenheiten des einen und der andern ‚zugelassen’, aber als Ausnahmen von der Regel. Die Regel bleibt die Regel. Wie soll der Betrieb sonst funktionieren? „Standards“, na bitte, ick bün all do! Das ist der methodologische Sinn der Laborsituation: Störfaktoren ausschalten! Es ist nicht „das Leben“, wor-auf die Schule vorbereitet, sondern das Arbeitsleben. Und das ist nur ein Teil der Wirklichkeit, und zwar, am Ende der industriellen Zivilisation, ein schrumpfender.

Die Arbeitswelt war ‚unsere’ Welt, war Sinn und Zweck des Lebens. Es gab noch einen Rest, der war Randbe-dingung, Konsumsektor, Pause und Erholung. In der Arbeitsgesellschaft war Normalisierung ein ‚gerechtfertig-tes’, nämlich aus historischer Notdurft erwachsenes Postulat. Heute erscheint immer mehr die Arbeit als ein Rest, eine Randbedingung des Lebens, das seine Bestimmung verloren – oder, besser gesagt: seine Bestimmung als Unbestimmtes wiedergefunden hat. Das wirkliche Leben spielt (sic) sich immer in einer schwebenden Span-nung zwischen ‚unserer’ und ‚meiner’ Welt ab. Wie gut sich einer in dieser Schwebe hält, bleibt tagtäglich sein Problem. Jemanden für dies Problem zu wappnen, ist der einzig mögliche Sinn einer Erziehung, durch die ‚der Mensch zum Menschen wird’.

*) Hermann Giesecke, Pädagogik als Beruf, Weinheim 1987, S. 23

Fetisch Inklusion.

kgs-ennepetal

kgs-ennepetalBevor SCHULE (ohne Artikel) in pädagogischer Hinsicht dieses oder jenes sein kann, ist sie schlechterdings erst einmal eins: eine Massenveranstaltung. Als eine solche ist ihr Maß der Durchschnitt.

Ist Sitzenbleiben gut oder schlecht? Da gibt es welche, die waren einfach noch zu kindlich für die xte Klasse, die haben mental noch mit Puppenlappen gespielt, denen tut es gut, nochmal zurücktreten zu können, und in der wiederholten Klasse begegnen sie lauter Dingen, von denen sie irgendwie schonmal gehört haben. Manche werden so zu richtig guten Schülern.

Sollen schlechte Schüler in Sonderschulen zusammengefasst oder sollen sie, wo immer möglich, in die Norma-lität inkludiert werden? Manch einen animiert es, wenn er unter Leuten ist, die schon einen Schritt weiter sind, und er legt etwas nach. Andere wiederum bedrückt es, ständig zurückgesetzt zu sein, und sie entfalten sich besser, wenn sie unter Ihresgleichen sind und durchatmen können.

Die Schule kann immer nur fragen, was im Durchschnitt der Fall ist.

Wenn fünfzig Prozent der Schüler zur Kategorie A gehören und fünfzig Prozent zur Kategorie Z, dann liegt der Durchschnitt irgendwo bei Kategorie M. Eine Schule, die sich an der Kategorie M orientiert, ist für die eine Hälfte der Kategorie A so ungeeignet wie für die andere Hälfte der Kategorie Z. Und zwar nicht, weil der Durchschnitt fehlerhaft ermittelt wurde, sondern weil es der Durchschnitt war, der ermittelt wurde.

Der Durchschnitt ist eine mathematische Fiktion. In der Wirklichkeit entspricht ihm nicht die Mehrheit, sondern nur zufällig mal eine Minderheit.

Das Problem mit der Schule ist nicht, dass sie so oder so ist, sondern dass sie Schule ist.

Berlin, den 11. 9. 2000

Sehr geehrter Herr Professor Markl,…Meinerseits habe ich Ihre Ansprache zur Jahreshaupt- versammlung [der Max-Planck-Gesellschaft] aufmerksam gelesen. Und bin natürlich an Ihrer Klage über den Mangel an naturwissenschaftlichem Nachwuchs gestolpert, denn der Stolz meines Schulprojekts [in Fürstlich Drehna] ist doch, daß ich den Zugang zur Cyberworld über das Ästhetische gewählt habe – und gerade nicht über Technik und Naturwissenschaft. Wäre da ein Widerspruch?

Ich glaube nicht, das Problem bestünde darin, daß die Schüler irgendwann die „schwierigen“ Fächer abwählen dürfen. Sondern darin, daß der naturwissenschaftliche Unterricht, den sie bis zu diesem Zeitpunkt genossen haben, so war, daß sie es wollen. Daß die Menschen Interesse nur an dem finden, was „Spaß“ macht, sagen bloß pädagogische Versager: Seit unsern Anfängen am Turkana-See ist das noch nie so gewesen. Warum sollte es über Nacht so geworden sein?

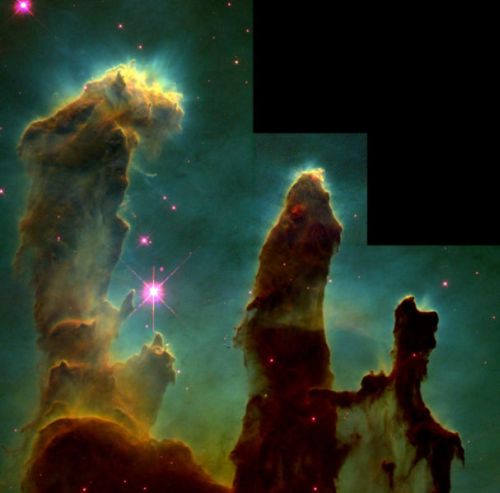

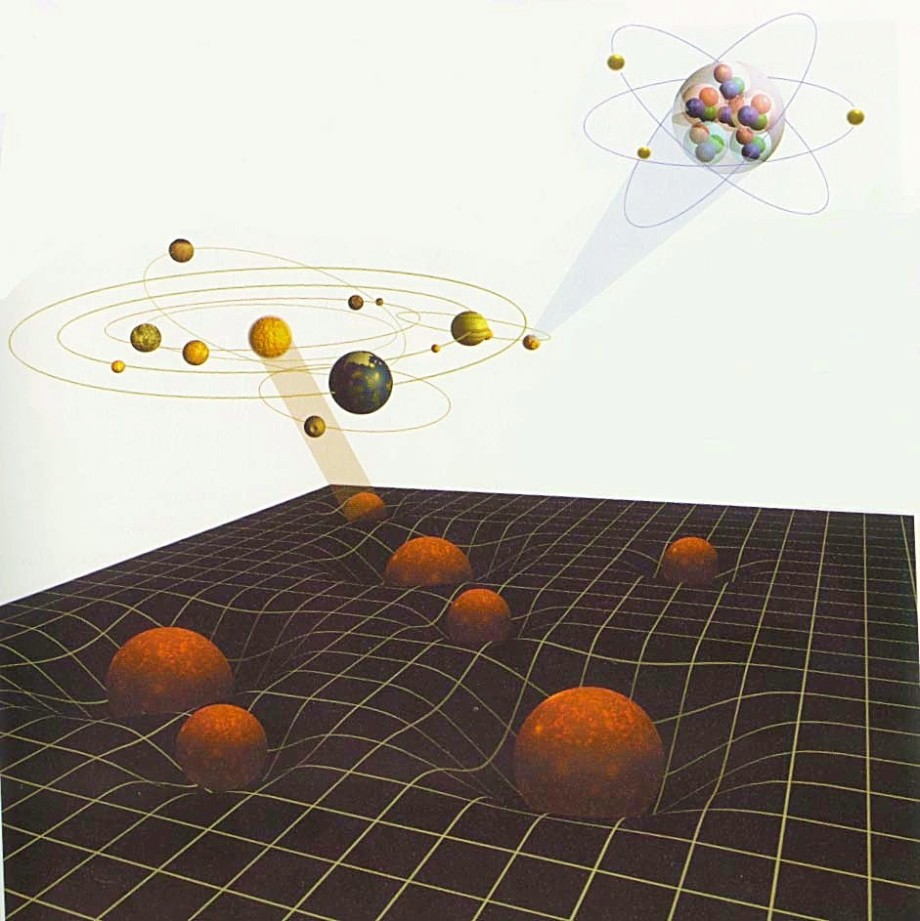

Es trifft sich vorzüglich, daß Sie in Ihrer Ansprache den Akzent auf die Astrophysik legen.

Noch immer habe ich während meiner Berufstätigkeit – als

Sozialpädagoge! – für Furore gesorgt, wenn ich den Zehn- bis

Vierzehnjährigen von Sonne, Mond und Sternen, Schwarzen Löchern und

Quasaren erzählte (in meinen besten Tagen gerade auf dem Niveau von Bild der Wissenschaft).

Da haben selbst Quälgeister Maul und Ohren aufgesperrt. Aber – es

sollte mich wundern, wenn nur einer von denen, als es so weit war,

Physik nicht abgewählt hätte!

Es trifft sich vorzüglich, daß Sie in Ihrer Ansprache den Akzent auf die Astrophysik legen.

Noch immer habe ich während meiner Berufstätigkeit – als

Sozialpädagoge! – für Furore gesorgt, wenn ich den Zehn- bis

Vierzehnjährigen von Sonne, Mond und Sternen, Schwarzen Löchern und

Quasaren erzählte (in meinen besten Tagen gerade auf dem Niveau von Bild der Wissenschaft).

Da haben selbst Quälgeister Maul und Ohren aufgesperrt. Aber – es

sollte mich wundern, wenn nur einer von denen, als es so weit war,

Physik nicht abgewählt hätte!Wie paßt das zusammen? Sie selbst haben das Lösungswort gesagt: Sie reden von „eigentlich unvorstellbaren Vorstellungen“! Und war es das, womit die Schüler in Klasse 7 bis 10 konfrontiert worden waren? Bestimmt nicht. Was ihnen geboten wurde, war nicht nur vorstellbar, sondern war ihnen von fremden Leuten längst fix und fertig vor-gestellt worden – damit sie’s „behalten“ sollten. Es ist aber nicht so, daß man zuerst „Fakten“ sammelt und sich hinterher ein „Bild“ daraus zusammensetzt, sondern genau umgekehrt. Wie in der Geschichte der Wissenschaft, so in der Bildungsgeschichte der Personen. Mit andern Worten, die Kinder müssen zuerst die Abenteuer des Denkens kennen lernen und den thrill des Noch-Unbestimmten, ehe sie „memorieren“; weil man nämlich die Fakten gern vergißt, solange sie nichts bedeuten. Das Staunen ist der Anfang der Philosophie, nicht das Addieren von Kenntnissen.

Mit vielem Dank für Ihre nochmalige Aufmerksamkeit und den besten Grüßen verbleibe ich herzlichst

Ihr

Jochen Ebmeier

Freunde des Landschulheims Fürstlich Drehna e. V.

__________________________________________________________

Die Klippert-Schule

oder

Das Wie und das Was und die Were

in: PÄDForum 6/2004

Nach langer Tragezeit “ist es nun endlich soweit.”[1] Das Klippert-System hat die Grundschulen erreicht – und steht vor seiner Bewährungsprobe.

Merkwürdig: Seit nun einem Jahrzehnt [2] schleicht sich eine Bewegung durch

die pädagogische Provinz, ohne daß es offiziell zur Sprache kommt – wie

kann das sein?

Merkwürdig: Seit nun einem Jahrzehnt [2] schleicht sich eine Bewegung durch

die pädagogische Provinz, ohne daß es offiziell zur Sprache kommt – wie

kann das sein?Die Pädagogik ist in Deutschland ein closed shop. In keinem andern Erwerbszweig werden die Jagdgründe so eifersüchtig gehütet. Kein Häufchen ist so gering, daß nicht wenigstens ein erziehungswissenschaftlicher Professor drauf säße, und die mögen nicht, wenn man ihre Kreise stört. Sie revanchieren sich durch Nichtbeachtung. Nicht eins der einschlägigen Fachblätter hat bislang dem Klippert-Phänomen Aufmerksamkeit gezollt.[3] Und unter den Praktikern fiebert auch nicht jeder nach Neuerung, mancher tut nur so.

Daß Heinz Klippert da eine regelrechte Schule um sich scharen konnte, ist selber eine pädagogische Leistung, auf die man neidisch sein darf. Und deutet an, daß auch in diesem Reich die bewährte Ordnung wackelt. Aber das Neue ist nicht gut, weil es neu ist, sondern weil, d.h. wenn es besser ist als das Alte. Ob es das ist, wird sich nun weisen. Die Grundschule ist der Testfall.

Scylla

Wenn Klippert “die bis heute vorherrschende Praxis des gedankenlosen Paukens und Rezipierens in unseren Schulen” beklagt[4] – wer will ihm widersprechen? “Die meisten Lehrerinnen und Lehrer halten mehr oder weniger verbittert und trotzig an den herkömmlichen direktiven, belehrenden Verfahrensweisen fest. Nach wie vor dominieren rezeptive Lehr/Lernverfahren, die den SchülerInnen eine passive Rolle zuweisen und vorrangig reaktive und reproduktive Lernleistungen induzieren.[5] Einseitige Betonung des Memorierens ist bis heute kennzeichnend für die schulische Leistungsmessung”, sie verleitet die Schüler “zum ebenso vordergründigen wie kurzfristigen Pauken des jeweiligen Lernstoffs."[6] PISA war die Quittung: “Die deutschen Kinder sind zu unselbständig, denken zu wenig, lernen zu sehr nach Schema F, tun sich schwer mit dem Erschließen und Anwenden von Wissen” und kommen mit komplexeren Aufgabenstellungen nicht zurecht.[7]

Früher

mag die “alte Belehrungs- und Unterweisungsmethode”[8] ihren Zweck

erfüllt haben. Wenn sie heute nicht mehr genügt, dann sind die

gegenwärtigen “Sozialisationsbedingungen” schuld.[9] Die Familie

zerfällt, der Medienkonsum nimmt überhand… “Die Anzahl derjenigen

Kinder, die demonstrativ Desinteresse zeigen, die herumkaspern, verbal

ausfällig werden, Frustrationstoleranz vermissen lassen, ständig im

Mittelpunkt stehen wollen, ausgeprägt Zuwendung verlangen, ständig Spaß

haben wollen, das soziale Miteinander in der Klasse erschweren und

dennoch geliebt und möglichst vielfältig bestätigt werden wollen, ist

inzwischen ziemlich groß geworden.”[10]

Früher

mag die “alte Belehrungs- und Unterweisungsmethode”[8] ihren Zweck

erfüllt haben. Wenn sie heute nicht mehr genügt, dann sind die

gegenwärtigen “Sozialisationsbedingungen” schuld.[9] Die Familie

zerfällt, der Medienkonsum nimmt überhand… “Die Anzahl derjenigen

Kinder, die demonstrativ Desinteresse zeigen, die herumkaspern, verbal

ausfällig werden, Frustrationstoleranz vermissen lassen, ständig im

Mittelpunkt stehen wollen, ausgeprägt Zuwendung verlangen, ständig Spaß

haben wollen, das soziale Miteinander in der Klasse erschweren und

dennoch geliebt und möglichst vielfältig bestätigt werden wollen, ist

inzwischen ziemlich groß geworden.”[10]Das wäre die Lücke auf der Angebotsseite. Auf der Nachfrageseite klafft aber ein Abgrund. Die Anforderungen des Arbeitsmarkts haben sich radikal verändert. An die Stelle des ausführenden Handlangers, dem Vorarbeiter, Meister und Abteilungsleiter das Denken, Planen und Entscheiden abgenommen haben, ist der selbstdenkende und kooperationsbereite Mitarbeiter getreten. Neben der eigentlichen Fachqualifikation werden die sogenannten Schlüsselqualifikationen immer wichtiger: “Aufgeschlossenheit gegenüber allem Neuen, ganzheitliches Denken in Prozessen, Teamwork, Selbständigkeit, Verantwortungsbereitschaft, Initiative, Kreativität, Motivation, Zuverlässigkeit”.[11]

Natürlich könne auf Fachwissen auch weiterhin nicht verzichtet werden, “allerdings ist das fachspezifische Wissen inzwischen viel zu ‚flüchtig’ geworden, als daß es noch länger sinnvoll wäre, das traditionelle Detail- und Vorratslernen aufrechtzuerhalten. Die Halbwertszeit des beruflichen Fachwissens liegt mittlerweile bei 1-3 Jahren.”[12] Jedes zweite Unternehmen halte inzwischen Fachqualifikationen und Schlüsselqualifikationen für gleich wichtig, und ein Drittel würde im Zweifelsfall sogar den Schlüsselqualifikationen Vorrang geben. Selbst wenn also die alte “Lernschule”[13] noch funktionieren würde – es braucht sie keiner mehr.

…und Charybdis

Das ist nicht neu. Seit vielen Jahre heißt die Alternative: “Offenes Lernen”; also Gruppenarbeit, selbständige Versuche, Wochenpläne, PC-Recherchen, Präsentationen, Rollenspiele und Projektarbeiten aller Art… Doch “hinter die Praxis des Offenen Unterrichts ist ein Fragezeichen zu setzen.[14] Denn Fakt ist, daß viele Lehrkräfte Gruppenarbeit bis dato eher mit Zeitvergeudung, Unruhe, Disziplinlosigkeit, Unverbindlichkeit und Ineffektivität in Verbindung bringen und deshalb entsprechend zurückhaltend davon Gebrauch machen. In der Sekundarstufe I wird nachweislich nur in rund 9% der Unterrichtszeit Partner- und Gruppenarbeit praktiziert, aber in rund drei Viertel der Unterrichtszeit auf ‚Klassenunterricht’ (Lehrervortrag, Unterrichtsgespräch, Demonstrationen etc.) abgestellt.[15] Zu groß sind die Bedenken und Ängste, dass das offene, problemlösende Lernen das Gros der Schüler überfordert und die anstehende Wissensvermittlung über Gebühr beeinträchtigt.[16]

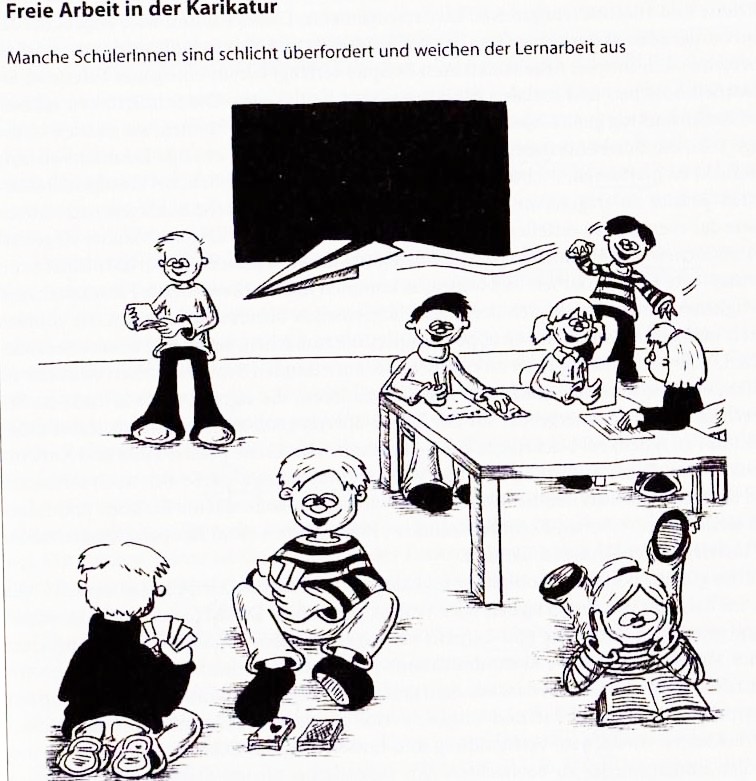

Vor allem die große Gruppe der eher antriebsarmen, verwöhnten, leistungsschwächeren, ängstlichen, unsicheren und/oder entscheidungsschwachen ‚Mitläufer’ in den Klassen verfügt häufig weder über die nötige Eigeninitiative und Selbstsicherheit noch über die erforderlichen methodischen Fähigkeiten und Routinen, wie sie im Rahmen offener Arbeitsformen benötigt werden. Kein Wunder also, daß sie in Freiarbeits-, Wochenplan- oder Projektphasen eher hilflos herumtrödeln, vorschnell fragen und sich helfen lassen oder gedankenlos von irgendwelchen Mitschülern abschreiben.[17] Natürlich gibt es auch die anderen Kinder, die vom Offenen Lernen in hohem Maße profitieren. Nur ist die Zahl dieser ‚autodidaktischen Lerner’ mit ausgeprägter Methoden- und Sozialkompetenz verhältnismäßig gering.”[18]

Das Zwischending

Klippert teilt die “verbreiteten Vorbehalte, die Lehrerinnen und Lehrer immer wieder z. B. gegenüber Gruppenarbeit und Projektarbeit vorbringen”,[19] und illustriert sie noch mit der Zeichnung ‚Freie Arbeit in der Karikatur’: Die einen toben, die andern dösen![20]

Denn

die Schüler sind für die “Hochformen des eigenverantwortlichen

Unterrichts” noch gar nicht reif! Man muß einen Zwischenschritt

einschieben, um sie zur Selbständigkeit zu ertüchtigen. Es fehle den

(meisten) Schülern nämlich an erprobten Verfahrensmustern, die ihnen

Halt geben: “ein Repertoire an fertigen Handlungsabläufen,

die durch wiederholtes Tun vorfabriziert, ganzheitlich abgespeichert

und zuverlässig zu reproduzieren und auf neue Gegebenheiten zu

übertragen sind.”[21] Nötig ist die Ausbildung von “Handlungsschemata”,

“strategische[n] Handlungsroutinen, die sich aus mehreren

Handlungselementen zusammensetzen, an die je relevantes Fachwissen

angelagert ist.”[22]

Da

geht es nicht um “Hochformen”, nicht um “Makromethoden”, die mehr an

den doktrinalen Vorlieben der Erziehungswissenschaft orientiert sind als

an den Bedürfnissen der Schüler; sondern um “die Beherrschung einfacher

Lern- und Arbeitstechniken: Markieren, Exzerpieren, Strukturieren

etc.”,[23] um einfache Skills

wie “Memorieren, Recherchieren, Visualisieren, Nachschlagen,

Klassenarbeiten vorbereiten, Zeitmanagement, Präsentieren, Interviewen,

Diskutieren, oder regelgebundene, konstruktive Arbeit im Team.”[24] Da

reichen nicht ein paar sporadische Übungen hier und da, sondern “ein

systematisches Methodentraining mit integrierten Reflexions- und

redundanten Übungsphasen” ist nötig.[25] Es geht um “Routinebildung im

besten Sinne des Wortes”,[26] und die muß “kleinschrittig

angebahnt” werden und “bereits in den ersten Klassen anlaufen”.[27]

Kleinschrittigkeit (sic), Redundanz[28] und Routine sind die

Schlüsselwörter des Klippert-Systems.

Und Reduktion! Daher seine zärtliche Sorge für das Markieren von Texten, das ihm von allen “Skills” am meisten am Herzen liegt: Unser Gehirn sei nämlich darauf angewiesen, “größere Informationsfülle gezielt zu reduzieren und etwaige Kernelemente möglichst augenfällig hervorzuheben”.[29] Darauf legt er soviel Wert, daß ihm unter der Hand die “Mikromethoden” zur Hochform anschwellen und sich sub titulo “Methodenbeherrschung” unversehens auf der Liste der (‚von der Wirtschaft geforderten’) Schlüsselqualifikationen wiederfinden.[30] Allerdings zum Preis einer kleinen Unsauberkeit. Hieß es eben noch – als Ergebnis ‚der Forschung’ -, Informationen müßten sinnfällig reduziert “und anschaulich verknüpft” werden,[31] so behält er im Fortgang nur die Reduktion bei und die anschauliche Verknüpfung fällt untern Tisch – weil sie nicht in seine Vorstellung vom Lernen als einem Stufengang paßt und in eine ganz andere Richtung weist…

Daß bei allem, was man tut, gewisse handwerkliche Fertigkeiten nützlich sind, wer wird es leugnen? Das Besondere des Klippert-Systems ist, daß das Methodische vom Inhaltlichen des Unterrichts getrennt und ihm vorangestellt werden soll: daß “in bestimmten Phasen des Unterrichts einzelne Lern-, Arbeits-, Kommunikations- und/oder bestimmte Kooperationstechniken ins Zentrum der Unterrichtsarbeit gerückt werden und gewollt Vorrang vor der erschöpfenden Behandlung der je anstehenden Inhalte erhalten.”[32] Mit gelegentlichen Übungen während des laufenden Sachunterrichts ist’s nicht getan, denn die “Dominanz der Inhalte verstellt den Blick für die Wertigkeit und die praktischen Feinheiten der Methodik”. Wirkliche ‚Methodenbeherrschung’ sei “nicht zu erreichen, wenn immer und überall die Inhalte über- mächtig im Vordergrund stehen und erschöpfend zu behandeln sind”.[33] Immer hübsch eins nach dem andern.

Der Prüfstein

Zwei Drittel des Buchs bestehen aus praktischen Übungen. Sie bieten eine ganz eigenartige Verbindung von Originalität und Pedanterie. Wir geben hier die Seiten 116/117 wieder: Rechts der hübsche Einfall, Wörter nach rein optischen Merkmalen des lateinischen Schriftbilds zu sortieren – in einer Kultur, die auf Schriftlichkeit beruht, ist das nicht entfernt so kindisch, wie der Normalstudienrat meint.

Aber links dann die unterrichtstechnische Gebrauchsanweisung: “kleinschrittig” (deutsch für: pedantisch) bis zum Exzeß.

Was anfing als ein unbefangenes und trotzdem ernstes Spiel mit Formen und Bedeutungen, endet als x-tes Exerzitium in “Methodentraining”. Die Freiheit der Einfälle steht hier wie überall in krasser Spannung zum Anspruch auf didaktische Systematik.

Die ‚systematische’ Prätention verdirbt die besten Ideen. Nehmen wir nur das Markieren: Da gibt es Übungen, wo zunächst jeder Schüler für sich einen Text markiert und hernach in der Gruppe darüber verhandelt, welche Wörter ‚wirklich’ die wichtigsten waren. Das sind vorzügliche Übungen, die bereits Grundschüler zwanglos auf eine kognitive Meta-Ebene locken: reden nicht nur über die Bedeutungen, sondern über die Bedeutungen von Bedeutungen. Das entführt sie auf eine Reflexionsebene, wo ihr Welt-Bild um eine ‚obere Etage’ erweitert wird. Doch das interessiert Klippert gar nicht. Ihm reicht “Routinebildung”.

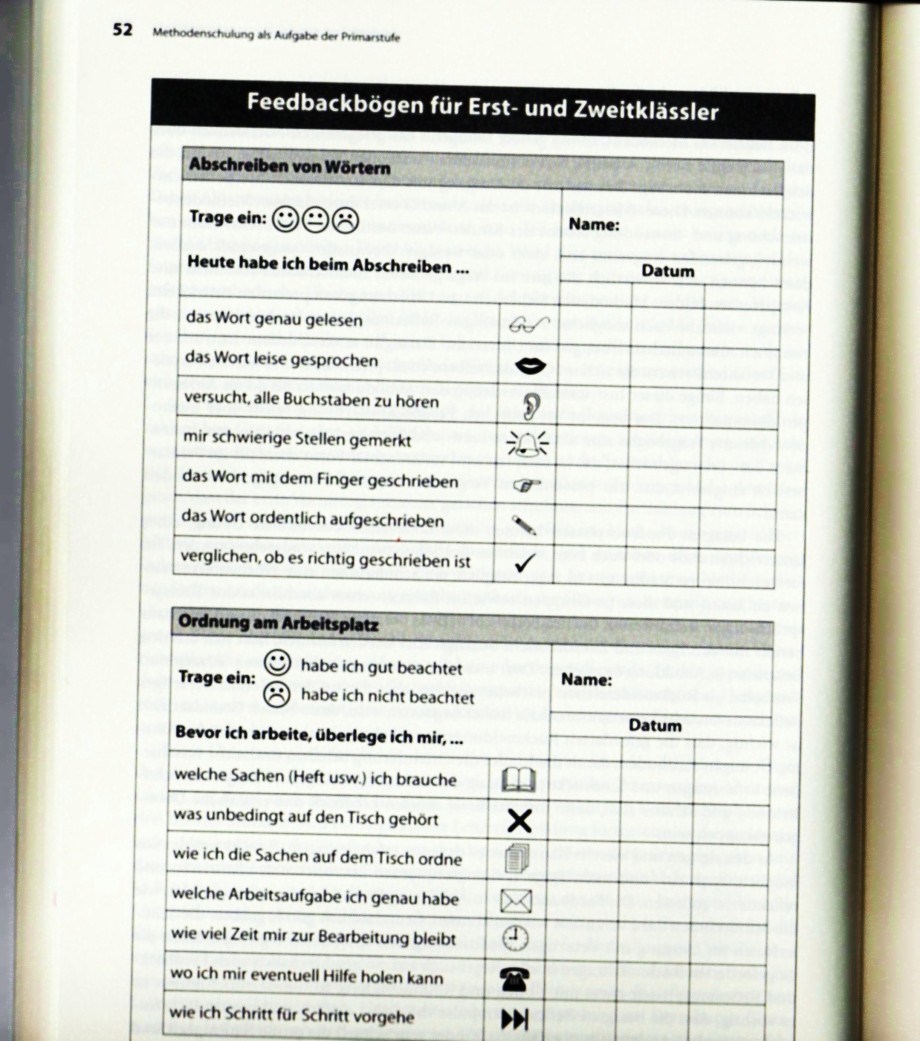

Reflexion soll aber sein – freilich im Dienst der “Kleinschrittigkeit”: damit nix ausgelassen wird. Und so werden die Schüler zu ständiger Selbstkontrolle angehalten. Z. B. mit dem Formblatt auf S. 52 für ABC-Schützen:

Pausenlose Selbstbeobachtung – bei sechs- bis zehnjährigen Kindern! Also in einem Alter, dessen Reichtum die unverstellte Hingewandtheit zur Welt ist und die Aufgeschlossenheit für Menschen und Dinge. Ihre Stärke ist nicht Genauigkeit, sondern Fülle der Anschauung. Weil sie sich nämlich jetzt den Vorrat anlegen, von dem sie ein Leben lang zehren werden. Statt sie in ihrem Weltbezug zu bestärken, trainiert sie das Klippert-System in Selbstbezogenheit – kleinschrittig, redundant und routiniert, als ob man gar nicht früh genug damit anfangen könnte. Es stellt die Dinge auf den Kopf.

Die Grundschule ist jene Bildungseinrichtung, wo der Grund gelegt wird für alles Kommende. Wenn sich Klipperts System hier bewährt, dann taugt es auch anderswo. Und wenn nicht, dann nicht. Alles kommt auf diese Frage an: Ist Lernen eine Aneinanderreihung von “Schritten” (seien sie klein oder groß)? Ein linearer Prozeß des kumulativen Anlagerns von Informationen, wo man den zweiten Schritt nicht vor dem ersten tun darf, weil’s sonst um die “Anschlußfähigkeit” geschehen wär?

Dann müßte man beim Einfachsten anfangen und sukzessive zu immer komplexer zusammengesetzten Vorstellungsgebilden fortschreiten. Das Einfachste ist aber das Abstrakteste. In der sinnlichen Erfahrung, im Alltagserleben der Kinder kommt es gar nicht vor. Die Gegenstände der unmittelbaren Anschauung “zeigen sich” immer mannigfaltig und bunt. Das Einfache ist erst Produkt einer Reflexionsarbeit – bei der auf eine ‚Seite’ der Erscheinung und von allen andern Seiten abgesehen wurde. ‚Lernen’ ist also ein Prozeß der Umordnung, bei dem das weite Feld der je individuellen Anschauungen entlang entworfener ‚Sinn-Achsen’ umstrukturiert und in einen gedachten (‚gemeinten’) Zusammenhang gefügt wird.

Bei dem, was wir unsere Wahrnehmung nennen, geht nämlich doch der zweite Schritt gewissermaßen dem ersten voraus. Sie verfährt ‚erst’ synthetisch und ‚dann’ analytisch: stellt einen Zusammenhang her, den sie dann zerlegt. “Wahrnehmen ist das Verifizieren vorausgeträumter Hypothesen”, sagt der Hirnforscher Wolf Singer,[34] und der Hirnforscher Ernst Pöppel drückt dasselbe so aus: “Entwicklung: nicht Lernen, nur Bestätigen”.[35] Will sagen: ‚zu Grunde’ liegt ein Entwurf, eine spontane Vorstellungsleistung, die das Gehirn immer wieder mit den Meldungen unserer Sinneszellen konfrontiert und interpoliert.[36] Konfrontieren mit den Daten aus der Wirklichkeit – das ist etwas, was die Schule zu üben hat. Wäre nichts da, was sie konfrontieren kann, hätte sie nichts zu tun. Die Schule muß auf den Vorleistungen der Kinder aufbauen.[37] Sie braucht ihnen das Einbilden nicht erst beizubringen, das können sie, seit sie ‚zur Welt gekommen’ sind. Aber der Einbildungskraft das Material zeigen, an dem sie sich herausbilden kann – das könnte sie, und dafür ist sie da. Das ist der Grund der Schule, da muß sie anfangen. Zuerst geht es um Fülle, da gibt’s gar kein Verschwenden. Für Genauigkeit ist später Zeit. Erst kommt Pädagogik. Didaktik kann warten: Eins nach dem andern.

Erfolg

Klipperts System wird der Bestimmung der Grund-Schule nicht gerecht, weil es lediglich das Pauken von ‚Fakten’ durchs Pauken von ‚Methoden’ ersetzt, statt die Einbildungskraft zu stacheln. Das ist den Aufwand nicht wert. Es hat seine entscheidende Prüfung nicht bestanden.

Dennoch berichten seine Adepten von ihren Erfolgen gerade in der Grundschule! [38] Und man darf ihnen ruhig glauben. Wann immer ein Pädagoge mit Überzeugung – egal wovon – zu Werke geht, wird er bei seinen Zöglingen ganz andern Erfolg haben als einer, der nur seine Routine runterspult. Insofern ist jede neue Methode ein “Fortschritt”: jedesmal wieder. Und verweist uns auf das, was wir immer schon wußten und was die Methodenfetischisten peinlichst verdrängen wollen: Die Pädagogen sind es, auf die es bei der Pädagogik ankommt.

Was gemacht wird und wer es macht, das gehört zusammen – ein Wie hat sich noch immer gefunden. Dumm ist nur, daß Klipperts Methode so angelegt ist, daß sie die Bedingung für diesen ihren Erfolg “kleinschrittig” selber untergräbt: Zweck ist ja Routinebildung - erklärtermaßen nicht nur bei den Schülern, sondern auch bei den Lehrern! Am Ende werden sie ihre Schüler wieder genauso langweilen wie vor Klippert. Dann ist, wie bei so mancher Unterrichtsreform, außer Spesen auch diesmal nichts gewesen.

Wenn

zwar der gegenwärtige Erfolg der Klippert-Methode bei den Schülern

nicht überrascht, fragt sich immer noch: woher der Erfolg bei den

Lehrern? Ein Grund liegt auf der Hand: Das ist kein Hochschullehrer, der

seine Weisheit aus fremder Leute Büchern schöpft, sondern hier spricht

einer aus der Praxis für die Praxis. Eine gewisse Laxheit in

theoretischen Dingen sieht man ihm wohl nach.

Wenn

zwar der gegenwärtige Erfolg der Klippert-Methode bei den Schülern

nicht überrascht, fragt sich immer noch: woher der Erfolg bei den

Lehrern? Ein Grund liegt auf der Hand: Das ist kein Hochschullehrer, der

seine Weisheit aus fremder Leute Büchern schöpft, sondern hier spricht

einer aus der Praxis für die Praxis. Eine gewisse Laxheit in

theoretischen Dingen sieht man ihm wohl nach. Die ausführlichste Begründung seines Systems gibt Klippert, soweit ich sehe, in Eigenverantwortliches Arbeiten und Lernen, S. 1-88. Lernforschung, Hirnforschung, Jugendforschung, Arbeitssoziologie, Konstruktivismus (PISA nicht zu vergessen) – er heizt mit jedem Holz. Für den Kritiker enttäuschend, kennzeichnet dieser Eklektizismus aber auch Klipperts stärkste Seite: Das ist alles nicht aus Begriffen konstruiert, sondern stammt direkt aus eigener Erfahrung; die Begründungen kamen hinterdrein.

Vielleicht ist es so, daß mit den Erfolgen auch die Widerstände wachsen. Dann muß man immer wieder eins draufsatteln; jedenfalls hat sich im Lauf der Jahre sein reiches Repertoire geistvoller Unterrichtseinfälle “kleinschrittig” zu einem regelrechten didaktischen System ausgewachsen. Was als Lose-Blatt-Sammlung[39] eine Bereicherung des Schulalltags und ein Elixier gegen die tödliche Langeweile wäre, riskiert als ‚systematische’ Routine zu einem Friedhof der Einbildungskraft zu werden.

Da regt sich ein Verdacht. Könnte es sein, daß der Erfolg der Klippert-Methoden bei den Lehrern auch darauf beruht: Man hat das gute Gefühl, man tut was für den Offenen Unterricht – und muß ihn doch nicht selber praktizieren? Klippert wirbt schließlich damit, daß sein Verfahren “ohne revolutionäre Umstellungen und unkalkulierbare Risiken gewagt werden kann”…[40]

Arbeitswelten

Pädagogik ist aber ohne Risiko nicht zu haben. Knaben müßten gewagt werden, meinte Herbart.[41] Und wer alle Risiken vorher “kalkulieren” will, der will keine – und das ist unter den Risiken der Pädagogik das größte; da darf er sich dann nicht beklagen, wenn er’s in diesem Beruf schwer hat. Pädagogik ist eben keine ‚Methode’, die man nur noch anwenden muß – das ist das ganze Problem. Das war schon immer das Problem. Allerdings hat es sich heute zugespitzt wie nie, und das liegt an den Veränderungen der Arbeitswelt, da hat Klippert ganz recht.

Nicht

so sehr die Veränderungen bei der industriellen Fertigung sind der

Grund. Denn Leitbild der Volksschulpädagogik war im 20. Jahrhundert gar

nicht der Industriearbeiter. Das war er im Neunzehnten, und der damalige

Fabrikarbeiter war typischerweise ungelernt. Entsprechend ‚elementar’

konnte seine Bildung sein: ABC, 1×1

und 10 Gebote. Im 20. Jahrhundert wurde mit dem Überwuchern der

eigentlichen Produktion durch die Verwaltung[42] der Angestellte auch in

der Industrie immer mehr zum Leitbild. Nicht der Geist der Industrie

ist es, der seither Alles durchdringt, sondern der Geist der Bürokratie.

Und für die Volksschule hieß das: Schema F.

Nicht

so sehr die Veränderungen bei der industriellen Fertigung sind der

Grund. Denn Leitbild der Volksschulpädagogik war im 20. Jahrhundert gar

nicht der Industriearbeiter. Das war er im Neunzehnten, und der damalige

Fabrikarbeiter war typischerweise ungelernt. Entsprechend ‚elementar’

konnte seine Bildung sein: ABC, 1×1

und 10 Gebote. Im 20. Jahrhundert wurde mit dem Überwuchern der

eigentlichen Produktion durch die Verwaltung[42] der Angestellte auch in

der Industrie immer mehr zum Leitbild. Nicht der Geist der Industrie

ist es, der seither Alles durchdringt, sondern der Geist der Bürokratie.

Und für die Volksschule hieß das: Schema F.Das humanistische Gymnasium war auf den höheren Staatsdienst zugeschnitten. Die Realschulen bedienten ‚die Wirtschaft’. Als dort an die Stelle des Unternehmers als Maßstab der Leitende Angestellte trat, wurden die Realien dem (enthumanisierten) Gymnasium zugeschlagen, und so konnte es während der ‚demokratischen’ Bildungsreform der 70er Jahre zur allgemeinen Norm überdehnt werden[43] – auf die “Restschule” gehn die Zurückgebliebenen.

Ein Standard für alle – der Traum jeder Verwaltung! Das Bildungssystem ‚normalisierte’ sich zu einer großen Administration – mit dem Gymnasium als ihrem ‚höheren Dienst’. Daran wird die Grundschule seither gemessen. Die Neigung unserer Schulen zum Zergliedern der Welt in ‚Fächer’ und des Lebens in ‚Schritte’ stammt nicht, wie man meinen mag, aus der Arbeitsteilung in der Fabrik, sondern aus den ‚Vorgängen’ der bürokratischen Apparate. Das Wie ist dort Substanz, das Was nur Akzidenz, und der Routinier (”im besten Sinne des Wortes”) ist König. Diesen Zustand will die Klippert-Schule anscheinend optimieren.

Daß

aber die Verwaltung neben der Zivilgesellschaft steht (d.h. wie ein

Mühlstein an ihrem Hals hängt), war mittelbar durchaus ein Resultat der

industriellen Arbeitsteilung. Je weiter die Produktion in Fächer und

Abteilungen aufgesplittert wurde, umso mehr Spezialisten fürs

Koordinieren wurden gebraucht, um die Einzelteile schließlich zueinander

zu fügen: Das Vermitteln wurde selbst zu einem ‚Fach’! Mit dem

Niedergang der Industriegesellschaft geht auch die Zeit der

Fachleute-für-Vermittlung zu Ende. Lean management ist angesagt.

Daß

aber die Verwaltung neben der Zivilgesellschaft steht (d.h. wie ein

Mühlstein an ihrem Hals hängt), war mittelbar durchaus ein Resultat der

industriellen Arbeitsteilung. Je weiter die Produktion in Fächer und

Abteilungen aufgesplittert wurde, umso mehr Spezialisten fürs

Koordinieren wurden gebraucht, um die Einzelteile schließlich zueinander

zu fügen: Das Vermitteln wurde selbst zu einem ‚Fach’! Mit dem

Niedergang der Industriegesellschaft geht auch die Zeit der

Fachleute-für-Vermittlung zu Ende. Lean management ist angesagt.Das Vermitteln wird in der medialen Zivilisation (daher der Name) wieder zum genuinen Bestandteil der Schaffensprozesse selbst; online. Wozu also optimieren, was schon jetzt ein Anachronismus ist? Die Arbeitswelt der Zukunft wird immer weniger von Leitenden Angestellten geprägt sein und immer mehr von selbst-entwerfenden und selbst-realisierenden ‚Unternehmern’. Wozu hätte sich ein heutiger Abiturient durch einem Notendurchschnitt von 1,0 denn ‚qualifiziert’? Für eine eigne Performance in den globalen Netzen ja nicht gerade. Eher doch für eine leitende Stelle im höheren Staatsdienst. Nur – eine sehr realistische Berufswahl ist das bald nicht mehr.

Wie oder was

Es geht gar nicht mehr darum, wie man sich das ‚Lernen’ vorstellt, sondern darum, was man unter ‚Wissen’ versteht. Die hergebrachte Lernschule stellt sich das Wissen als ein gut sortiertes Regal von eingeweckten Wahrheiten (‚Informationen’) vor, auf die “zuzugreifen” nur noch geübt werden müßte. Das entspricht keiner industriellen, sondern einer bürokratischen Welt-Sicht. Ein Offener Unterricht, der darauf beruht, ist – mit oder ohne vorherige Methodengymnastik – allerdings ein Paradox, und die Schüler boykottieren in zu recht.

Wer glaubt, daß die Welt schon entdeckt ist, dem werden die Kinder nicht abnehmen, daß es für sie da was zu entdecken gäbe. Er versäumt nicht etwa, sie zu “motivieren”, sondern er bricht geradezu ihr ureigenes originäres Motiv. Bei ihm sind sie immer zu spät gekommen. Aber das ist nicht wahr, das sind sie nicht.[44] Die Welt ist nicht entdeckt, es konstruiert ein jeder ‚seine’ Welt.

Daß es darüberhinaus eine ‚objektive’ Welt gibt, zu welcher die Einzelnen ihre Privatwelten ‚ins Verhältnis setzen’, liegt daran, daß sie in ihrem Alltag miteinander auskommen müssen. Unsere gemeinsamen Ansichten von der Welt stammen aus gemeinsamen Absichten in der Welt – die nämlich zu gemeinsamen Hinsichten auf die Welt veranlassen.[45] Und da wir nicht alle unsere Absichten mit andern teilen, teilen wir auch nicht alle unsere Ansichten. Ob oder ob nicht, das weiß man nicht im Voraus, man muß es drauf ankommen lassen. Darum kann man die Risiken der Pädagogik nicht “kalkulieren”!

Über die ‚wahren’ Ansichten entscheiden also die Hinsichten und die Absichten. Es ist eine Sinn-Frage, und sie ist keine theoretische, die sich durch ‚Lernen’ beantworten ließe, sondern eine praktische, die “aus Freiheit” zu entscheiden ist; nämlich jedesmal aufs Neue. Aufs Urteilsvermögen kommt es an. Das bedeutet, daß der Grund der Schule – das, worauf sie aufbaut – nicht Wissensbevorratung und Methodenturnen ist, sondern die Unterhaltung (!) der Einbildungskraft und das Wagen des eigenen Urteils.[46] Die Daseinsberechtigung der Grund-Schule ist Bildung. Um es ganz genau zu sagen: Geschmacks-Bildung.[47]

Und wer!

Der Lehrer muß selber gesehen haben, was er den Kindern zeigen will. Das ist nicht die Frage, wie er’s macht, sondern wer er ist; nämlich was er aus sich gemacht hat.[48] Und so soll zum Schluß Heinz Klippert das Lob zuteil werden, das er verdient. Der sachliche Kern von seinem methodischen Outfit sind seine Übungsblätter, und die sind (fast alle) ausgefallen und pfiffig. Mancher denkt zwar: Das muß ein rechter Kindskopp sein, dem sowas überhaupt einfällt. Aber das macht gerade den Unterschied aus zwischen dem Pädagogen und den Vielen, die ihren Beruf verfehlt haben.

Pädagogik ist eine Kunst. Sie besteht darin, daß ein Alter in die Welt mit den Augen der Neuen sehen kann und trotzdem nicht vergißt, was er alles vorher selber schon gesehen hat – und es den Neuen zeigt. Klippert scheint das zu können. Aber wo so viele andere es nicht können, da wird auch seine “Methode” nix helfen. Kunst kommt von Können, hat Max Liebermann gesagt. Denn käm’s von Wollen, dann hieße es Wulst. Das gilt für unsere Kunst noch mehr als für die andern.

_________________________________________________________

[1] Heinz Klippert, Frank Müller: Methodenlernen in der Grundschule; Weinheim-Basel (Beltz) 2003, S. 9 (im Folgenden zit. als GS)

[2] Die Kampagne begann 1994 mit: Methoden-Training (bei Beltz/Weinheim-Basel); seither erscheint jedes Jahr ein neues Buch. Eine Quintessenz bietet: Heinz Klippert, Eigenverantwortliches Arbeiten und Lernen, Weinheim-Basel 2000, insbes. S. 10-86 (im Folgenden zit. als EVA).

[3] Wir sind die ersten. Unser Interesse ist allerdings auch mehr pädagogisch als erziehungswissenschaftlich.

[4] GS S. 28

[5] EVA S. 11f.

[6] GS S. 67

[7] GS S. 43

[8] EVA S. 3

[9]GS S. 21-24

[10] ebd. – In fast denselben Worten äußerte sich Hartmut von Hentig allerdings schon über die Kinder seiner Zeit… vor dreißig Jahren! (im Vorwort zu Philippe Ariès, Geschichte der Kindheit, München 1975, S. 32)

[11] EVA S. 20

[12] ebd.

[13] EVA S. 28

[14] GS S. 26

[15] GS S. 79

[16] EVA S. 54

[17] GS S. 9

[18] GS S. 25

[19]GS S. 41

[20]GS S. 25

[21]EVA S. 58

[22] EVA S. 31

[23] EVA S. 39

[24]GS S. 12

[25]GS S. 11

[26] ebd.

[27]GS S. 37

[28] GS S. 47 u.a. – Welch großen Wert K. auf Redundanz legt, sieht man in seinen Büchern auf jeder Seite.

[29] GS 12

[30]EVA S. 10

[31] s. Anm. 29!

[32] GS S. 46

[33] ebd.

[34] Wolf Singer, Ein neues Menschenbild?, Frankfurt a.M. 2003; S. 67-86

[35] Ernst Pöppel, Lust und Schmerz, München 1995, S. 187-193

[36]s. hierzu J. Ebmeier, Von der PISA-Studie und der Neurobiologie des Lernens, s. o.

[37] auf ihre Stärken achten statt auf ihre “Defizite”

[38] NRW ist die Hochburg der Klippert-Schule.

[39] EVA empfahl sich noch als “Ideensammlung”, “Methodenpool”, “Steinbruch” und “Börse” (S. 65, 73). An der Grundschule angekommen, ist jetzt ein Kanon draus geworden.

[40] EVA S. 67

[41] Joh. Fr. Herbart, Allgemeine Pädagogik, Bochum 1965, S.

[42] vgl. James Burnham, Managerial Revolution (1941) und die folgenden Debatten über Totalitarismus und die ‚Konvergenz der Systeme’

[43] Seither hat sich die Zahl der Beamten in Deutschland verdreifacht.

[44] vgl. A. Schopenhauer auf diesen Seiten…

[45] s. hierzu J. Ebmeier, Die Grenzen der pädagogischen Vernunft in: PÄD Forum 3/03, S. 177

[46] Wenn wir an PISA denken: Da liegt auch die Wurzel der Klassen-Benachteiligung; nicht bei der Informations-Menge.

[47] Kants Kritik der Urteilskraft hieß im Entwurf “Kritik des Geschmacks”; s. hierzu J. Ebmeier, Herbarts Einsicht; in PÄD Forum 5/03

[48] mhd. der wer : der Mann, Mensch; vgl. mhd. diu werelt (engl. the world): Gegend, wo die Menschen leben; was: lat. quale; die Washeit: lat. qualitas

PISA testet nicht das Schulwissen der jungen Leute, sondern ihre “Fähigkeit zur Welterschließung”. Die wird – das ahnen schon Vorschulkinder – nicht bloß von der Schule geprägt; und nicht einmal vor allem. Ausschlaggebend ist das kulturelle Milieu, in das die jungen Menschen hinein wachsen. Natürlich kann die Schule weder “Migrationshintergrund” noch deutsche Arbeitnehmermentalität “kompensieren”. Dass man das heut von ihr erwartet, verdankt sie nur ihrer ewigen Wichtigtuerei.

Wieso sind aber die Gefälle bei uns so viel krasser als in andern Ländern? Die Immigranten in England und Frankreich kommen aus Ländern, die ihrer Gastnation seit Jahrhunderten kulturell verbunden sind. Dort gehört es bis heute zum guten Ton unter den Gebildeten, in der Kultur der früheren Kolonialmacht zu Hause zu sein. Was dagegen hatten die Türken mit Deutschland gemein, bevor sie hier her kamen?! Kaum ein Algerier kam in die Pariser Banlieue, kaum ein Inder nach Ostlondon, der nicht schon einige Sätze der Landessprache sprach. Aber so kamen und kommen Türken nach Kreuzberg.

Und in keinem andern Land Europas – ich denke: der Welt – hat sich in den vergangenen Jahrzehnten unter der ‘werktätigen Bevölkerung’ eine solche Geistverachtung, eine solche Intelligenzfeindschaft breit machen können wie im Wirtschaftwunderland BuRep. Solln sie sich mal alle fragen – von den Sozis bis zur GEW -, wer damals alles mit in dieses Horn getutet hat; und wer wirft dann den ersten Stein?

Im Osten gab’s sowas nicht. Und überall dort, wo sie nach und nach die DDR hinter sich lassen, holen sie mittlerweile auf. Nicht in Stolpes “kleiner DDR” Brandenburg, nicht in Berlin, wo selbst der Westen in Gestalt seines Öffentliches Dienstes seine ‘innere DDR’ gehabt hat – und bis heute hat. „Es war nicht alles schlecht“, und so soll es bleiben…

Nicht auf die ‘Strukturen’, ‘Methoden’und ‘Systeme’ kommt es bei der Bildung an. Sondern auf die kulturelle Gesamtsituation. Die wird von PISA beleuchtet. Nix Neues unter der Sonne…

Vorgänger: Johann Friedrich Herbart

Für pädagogischen Takt und gegen die Schule

Mit seiner Allgemeinen Pädagogik, aus dem Zweck der Erziehung abgeleitet

hat es Johann Friedrich Herbart 1806 als erster unternommen, die

Pädagogik zu einer systematischen Wissenschaft auszuarbeiten, indem er

ihren logischen Grund bestimmte und ihre Grenzen beschrieb. Heut ist er

fast vergessen. Zum einen, weil die Dilthey-Schule, die in der Pädagogik

der Bundesrepublik bis in die 1960er Jahre den Ton angab, seinen Gegenspieler Schleiermacher in den

Vordergrund schob, den wir im vorigen Beitrag vorgestellt haben. Das

gelang ihr umso leichter, als zum andern die sogenannten Herbartianer(1)

Herbarts Lehren in wesentlichen Punkten in ihr gerades Gegenteil

verkehrt, und damit die Entwicklung v. a. des Elementarunterrichts in

Deutschland nachhaltig beeinflußt hatten. Ihnen verdankt Herbart, daß er

heute als der Begründer der Lernschule verschrien ist – während er selber doch bis ans Lebensende ein Gegner der Schule war!

1960er Jahre den Ton angab, seinen Gegenspieler Schleiermacher in den

Vordergrund schob, den wir im vorigen Beitrag vorgestellt haben. Das

gelang ihr umso leichter, als zum andern die sogenannten Herbartianer(1)

Herbarts Lehren in wesentlichen Punkten in ihr gerades Gegenteil

verkehrt, und damit die Entwicklung v. a. des Elementarunterrichts in

Deutschland nachhaltig beeinflußt hatten. Ihnen verdankt Herbart, daß er

heute als der Begründer der Lernschule verschrien ist – während er selber doch bis ans Lebensende ein Gegner der Schule war!

1960er Jahre den Ton angab, seinen Gegenspieler Schleiermacher in den

Vordergrund schob, den wir im vorigen Beitrag vorgestellt haben. Das

gelang ihr umso leichter, als zum andern die sogenannten Herbartianer(1)

Herbarts Lehren in wesentlichen Punkten in ihr gerades Gegenteil

verkehrt, und damit die Entwicklung v. a. des Elementarunterrichts in

Deutschland nachhaltig beeinflußt hatten. Ihnen verdankt Herbart, daß er

heute als der Begründer der Lernschule verschrien ist – während er selber doch bis ans Lebensende ein Gegner der Schule war!

1960er Jahre den Ton angab, seinen Gegenspieler Schleiermacher in den

Vordergrund schob, den wir im vorigen Beitrag vorgestellt haben. Das

gelang ihr umso leichter, als zum andern die sogenannten Herbartianer(1)

Herbarts Lehren in wesentlichen Punkten in ihr gerades Gegenteil

verkehrt, und damit die Entwicklung v. a. des Elementarunterrichts in

Deutschland nachhaltig beeinflußt hatten. Ihnen verdankt Herbart, daß er

heute als der Begründer der Lernschule verschrien ist – während er selber doch bis ans Lebensende ein Gegner der Schule war!

1776

geboren, hatte er in Jena bei Fichte studiert, hatte bald mit der

Kritischen Philosophie gebrochen und war seit 1802 Professor in

Göttingen, seit 1809 in Königsberg auf dem Lehrstuhl Kants, wo er von

amtswegen mit der Reform des ostpreußischen Bildungswesens befaßt war,

und kehrte 1833 wieder nach Göttingen zurück, wo er 1841 starb. Sein

pädagogisches Ideal war der Hauslehrer, der diesen Beruf nur als junger

Mensch, vorübergehend und mit Begeisterung ausübt. Von einem besondern

Stand routinierter Berufspädagogen erwartete er nichts Gutes. Erziehung

war für ihn ein individuelles, persönliches Geschehen, das sich nicht

institutionalisieren und schon gar nicht politisieren läßt. Das Kind ist

Maß, nicht der Lehrplan.

Mit der Massenanstalt Schule hat er sich, auf beßre Zeiten hoffend, nur widerwillig abgegeben – als Notbehelf. Er mochte sie nicht, weil erstens zuviel Staat drinsteckt, weil sie zweitens als Institution zu viele verfälschende Eigeninteressen entwickelt, und weil er drittens von der künstlichen Zusammenballung von Kindermassen in einer Zwangsanstalt die Potenzierung nicht der guten, sondern nur jener unguten Eigenschaften erwartete, die Kinder schließlich auch noch haben.Obwohl politisch stockkonservativ, konnte er nicht leugnen, daß eine allgemeine Volksbildung ohne Schulpflicht nicht auskäme, aber irgendwie wollte er sie doch mit der Hauslehrerei kombinieren.

Es geht es nicht darum, Herbarts Lehre “wiederzuentdecken”. Zum einen blieb sie von sozialökonomischen Erwägungen ganz unberührt. Zum andern gründet sie in einer Metaphysik, die schon zu seiner Zeit ein Anachronismus war, und in einer nicht minder spekulativen Psychologie.2 Doch manches klingt hochaktuell. Denn zum Glück sind seine pädagogischen Darlegungen längst nicht so “systematisch”, wie er selber dachte. Neben mancher gewaltsamen Konstruktion steht dort eine Fülle von hellsichtigen Beobachtungen, die aus lebendiger Anschauung stammen und nicht aus doktrinärem Räsonnement. Sie sind leidenschaftlich geprägt von seiner eignen Hauslehrerzeit in Bern, wo er 1797-1800 die Söhne eines Patriziers zu erziehen hatte – und dabei erfahren konnte, wie schnell der Pädagoge auf Holzwege kommt, wenn er sich überschätzt..

Und schließlich spürt man unter seinem trocknen Witz überall, daß er – ja wie soll ich sagen? – “ein Herz für Kinder” hatte, worin ihm eine eigne Kindlichkeit erhalten blieb.

.

Wollten wir nur sämtlich bedenken: daß nur jeder erfährt, was er versucht! Ein neunzigjähriger Dorfschulmeister hat die Erfahrung seines neunzigjährigen Schlendrians; er hat das Gefühl seiner langen Mühe; aber hat er auch die Kritik seiner Leistungen und seiner Methoden? (X,8)

.

Der logische Grund der Pädagogik ist ihr Zweck. Desto

notwendiger ist das, wovon ich ausging, zu wissen nämlich, was man

will, indem man die Erziehung anfängt! Man sieht, was man sucht:

psychologischen Blick hat jeder gute Kopf – insofern, als ihm daran

gelegen ist, menschliche Gemüter zu durchschauen. Doch

mit welcher Absicht der Erzieher sein Werk angreifen soll: diese

praktische Überlegung [...] ist mir die erste Hälfte der Pädagogik.

Gegenüber sollte eine zweite stehen, in welcher die Möglichkeit der

Erziehung theoretisch erklärt und nach der Wandelbarkeit der Umstände

dargestellt würde.3 (X,7) Man

könnte – und dürfte auch – so viele Aufgaben der Erziehung annehmen,

als es erlaubte Zwecke des Menschen gibt. Dann aber gäbe es so viele

pädagogische Untersuchungen, als Aufgaben; dann würden diese

Untersuchungen außer ihrem gegenseitigen Verhältnis angestellt; man sähe

weder, wie sich die einzelnen Maßregeln des Erziehers beschränken