I.

Von Grund und Gegenstand der Erziehung.

Von Grund und Gegenstand der Erziehung.

Einleitung zur Kritik der pägagogischen Vernunft

II.

Die Grenzen der pädagogischen Vernunft,

oder: Taugt Erziehung zur Wissenschaft?

III.

III.

Die Standesideologie der pädagogischen Zunft

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

I. Von Grund und Gegenstand der Erziehung

Einleitung zur Kritik der pädagogischen Vernunft

in: Leviathan, Heft 4/2001, S. 411-426

Abstract: Civil society essentially is public space. But public opinion, by its nature, is divided. Science is able to reduce that domain of dissent; it is public knowledge. Its apogee in modern times was the political event par excellence. Its coercive power resides in its systematic proceeding from assuring its logical foundation, to the conceptual seizure of its object. The rearing of the forthcoming generation is a task of most public concern. Though, pedagogy will never be founded in scientific theory, as at its ground there is no fact, but a problem, which cannot be proved, but just posed and postulated. And its object will never be seized, as it is Life itself, which cannot be analyzed, but just told in stories and shown in pictures. The ways of pedagogy are not logical, but esthetical. By virtue of its practices and by its place in society, it is Art and not Science.

I.

Eine Philosophie ist nicht eher vollendet, bis sie pädagogisch wird.

J. G. Fichte

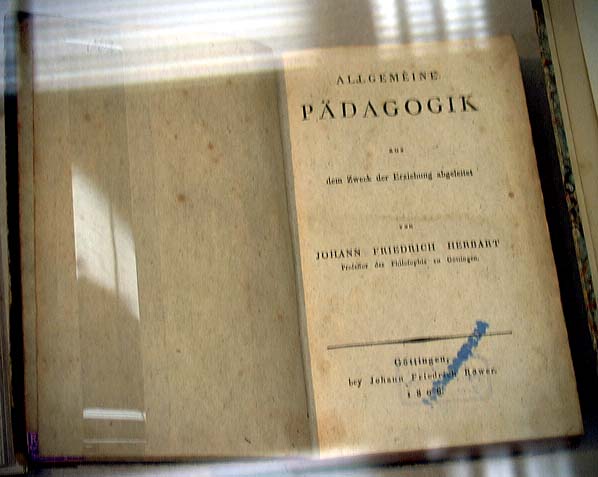

Es ist nun bald zweihundert Jahre her, daß sich der Philosoph, Psychologe und Lehrer Johann Friedrich Herbart daran machte, der Erziehungskunst in der Allgemeinen Pädagogik ein wissenschaftliches Fundament zu legen. Dies eine hatte er von seinem Lehrer Fichte immerhin mitgenommen – die Gewißheit, daß Wissenschaft systematisch verfahren muß, um ihren Namen zu verdienen. Als System bedarf sie eines Grundes, auf dem sie ruht, und der Bestimmung des Gegenstands, den sie erfaßt.

Doch offenbar ist Pädagogik keine theoretische Wissenschaft, die konstatiert, was ist, sondern eine praktische: eine, die „durch Freiheit möglich ist“ und postuliert, was werden soll. Der Grund der Pädagogik ist mithin kein Faktum, von dem sie ausgeht, sondern ein Zweck, auf den sie hinausläuft – und der zugleich ihren Gegenstand setzt. Herbarts Allgemeine Pädagogik, aus dem Zweck der Erziehung abgeleitet erschien 1806.[1] Sie wurde zur Gründungsakte einer besonderen akademischen Disziplin.

Daß der Zweck der Pädagogik nur Moralität sein könne, war Herbart selbstverständlich. Das ist es heute längst nicht mehr. Um so selbstverständlicher scheint inzwischen, daß Pädagogik Wissenschaft sei – oder werden müsse. Eine Wissenschaft beginnt freilich damit, daß sie ihre Voraussetzungen prüft. Und da ist gar nichts selbstverständlich. Ist Pädagogik, nach zweihundert Jahren, zur Wissenschaft geworden? Was ist ihr Grund, was ist ihr Gegenstand? Kann sie es je werden?

Sprachspiele

Die Menschen haben gesprochen lange bevor sie Wissenschaft getrieben haben. Dürfte eine Wissenschaft erst dann anfangen, wenn ihr Gegenstand (und ihr ‚Subjekt’: das Erkenntnisinteresse) in einem distinkten Begriff identifiziert ist, dann wäre reale Wissenschaft nie zustande gekommen. ‚Es gibt’ in der Vorstellungswelt eines jeden von uns Topoi, die er doch nicht definieren könnte, indem er sie im Verweisungsgeflecht der schon akkreditierten Begriffe verortet. Das Bekannte ist eben darum noch nicht erkannt, oder „die für uns wichtigsten Aspekte der Dinge sind durch ihre Einfachheit und Alltäglichkeit verborgen.“ [2]

Wie das individuelle, so beruht das öffentliche Bewußtsein auf einigen Urbildern, Grundannahmen über das Sosein der Welt, die dem Leben einen Sinn geben. Sie sind, wie alles sonst, historischen Veränderungen ausgesetzt. Aber so, wie sie einmal sind, geben sie den gemeinsamen Boden ab, auf dem man sich verständigt, aber über den man sich nicht verständigt. Denn nur, solange sie selbstverständlich bleiben, können sie die Unwägbarkeiten des täglichen Lebens tragen. Wissenschaft beginnt dann, wenn ein Bereich der vergesellschafteten menschlichen Tätigkeit aus seiner alltäglichen Selbstverständlichkeit herausgerissen und auf ihn reflektiert wird – weil er problematisch geworden ist.

Die bürgerliche Gesellschaft zeichnet sich dadurch aus, dass sich das Leben zu einem privaten und einem öffentlichen Alltag verdoppelt. Und was immer öffentlich wird, das ist die längste Zeit selbstverständlich gewesen. Denn die öffentliche Meinung ist, sozusagen von Hause aus, geteilt. Was öffentlich wird, wird problematisch: Herbart schreibt schon in einer Zeit, „wo die Spaltung der öffentlichen Meinung jeden anficht.“[3]Zwar ist der öffentliche Meinungskampf selber eine urwüchsige Form von Reflexion – aber doch nur, wenn er zu einem verbindlichen Schluss gebracht wird. Nämlich so, dass er seinerseits zu Schlüssen berechtigt, die nicht mehr strittig sind. So erst unterscheidet sich Wissenschaft von allen andern Arten der Gewissheit: dass sie allgemein gültig ist. Also geeignet, den Andern bei aller widerstreitenden Meinung zum Einverständnis zu zwingen!

Zu allererst also ist Wissenschaft eine gesellschaftliche Institution mit dem Auftrag, den Raum der öffentlichen Meinungskampfes einzugrenzen, indem sie auf immer weiteren Feldern Einverständnis erzwingt; nämlich aus gesicherten Voraussetzungen zu Ergebnissen kommt, die normative Geltung haben. Genau so bestimmte dann Friedrich Daniel Schleiermacher die Zuständigkeit „der“ Wissenschaft für „die“ Pädagogik – als eine Art Politik höherer Ordnung.[4] Die fortschreitende „Verwissenschaftlichung“ des Lebens ist die Kehrseite seiner Verrechtlichung. Jeder für sich darf sein Wissen dort herholen, wo er mag, wenn’s ihm nur reicht. Wissenschaft ist Sache eines öffentlichen Berufsstands von Spezialisten, die den Kampf der Meinungen stellvertretend für alle anderen zu einem (je einstweiligen) Schluss bringen. Und dabei ihre eigenen außerordentlichen Sprachspiele spielen.

Absehen von, absehen auf…

Spezialisierung allein begründet noch keine Wissenschaft. Denn damit die Ergebnisse der Reflexion zwingend werden, muss das Sichten der widerstreitenden Meinungen gründlich sein und systematisch. Es darf nichts auslassen und muss sich bei jedem Schritt seiner guten Gründe versichern. Darum lässt sich Wissenschaft nicht privat betreiben – weil sie des argwöhnischen Blicks der andern bedarf.

Reflexion ‚auf’ bedeutet immer: Abstraktion ‚von’ all dem andern. Und man reflektiert stets in einer Absicht auf…, so-bald nämlich ein Problem auftaucht. Die Reflexion ‚sieht ab’ – auf das eine und von allem andern. Sie wählt einen Ausgangs- und einen Fluchtpunkt; und eben damit tritt sie aus dem ‚Fluss’ des Lebens heraus. Sobald sie auf etwas abzielt, muss sie sich einen Grund sichern, von dem sie ausgehen kann. Und muss sich ihren Gegenstand vor Augen halten, ihn aus dem Wust der Erscheinungen isolieren, fixieren im Strom des Geschehens, um ihn nicht wieder zu verlieren: muss ihn auf den Begriff bringen. Die Geschichte der Wissenschaft ist in der Wirklichkeit natürlich ein ständiges ‚Schweben’ der Reflexion zwischen der Sicherung des ‚Grundes’ hie und der Begreifung des ‚Gegenstands’ da. Wobei es sich idealiter um einen Kreislauf handelt: Zu einem Problem, das sich stellt, werden die Gründe aufgesucht, um hernach zu prüfen, wie weit die Gründe tragen und was schon nicht mehr dazugehört. Wissenschaft bewährt sich, indem es ihr gelingt, diesen Kreis immer wieder neu zu schließen.

Konstituierung in der Schwebe

Wissenschaft beginnt als Aporetik. Zuerst werden die einzelnen Aufgaben des täglichen Lebens bewältigt – in schöner Selbstverständlichkeit und von allen. Dann aber treten Aufgaben auf, die verlangen größere Kenntnisse, höhere Fertigkeiten als die alltäglichen von dir und mir. Wer die Überschwemmungen der Flussniederungen aus dem Stand der Gestirne errechnen will, muss den Himmel studieren. Medizin und Astronomie sind aus dem alltäglichen Leben hervorgegangen. Die Theologie aus der Erfordernis, in das überhand nehmende Gewimmel am nahöstlichen Götterhimmel eine Ordnung zu bringen. Die Philosophie allein entstand anders. Sie ist der Urtyp der Wissenschaft, Reflexion schlechthin. Dass sie heute von den andern Wissenschaften nur noch belächelt wird, hat seine eigne, wundervolle Ironie.

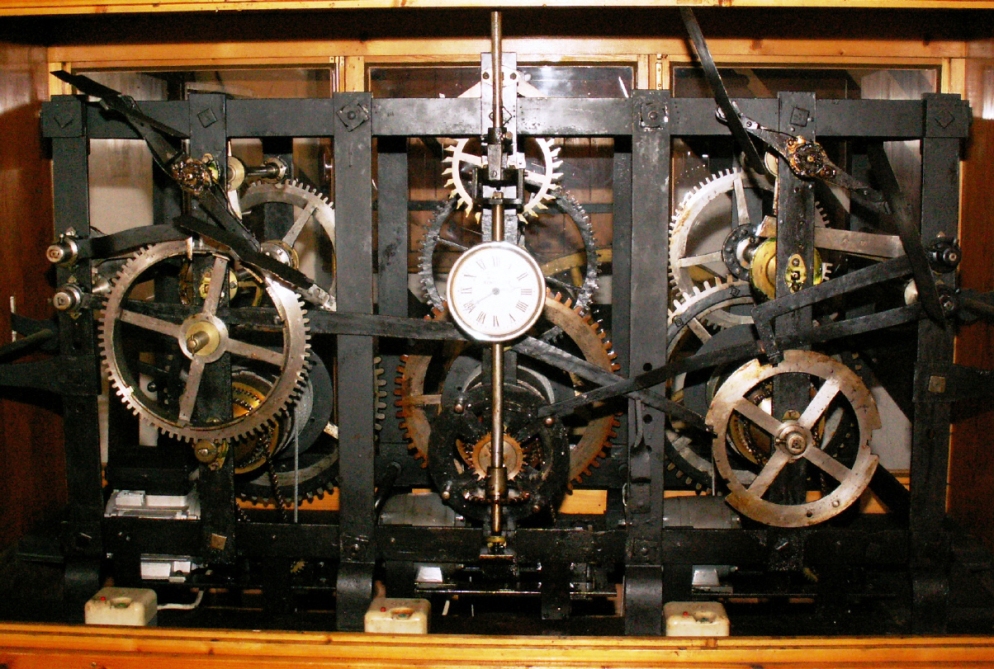

Am Uhrwerk wird übrigens die Dialektik des ‚Schwebens’ besonders sinnfällig. Seine Entwicklung beruht nämlich nicht auf einer immanenten handwerklichen Dynamik stetiger Vervollkommnung. Es mußten zuerst präzise und verbindliche Zeitmessungen erforderlich werden, damit sich die Auffassung breitmachen konnte, daß Uhren auch… richtig gehen müssen! Nämlich exakt und an jedem Ort gleich. Es mußte eine bürgerliche Welt des Verkehrs, eine Welt von Genauigkeit, Regelbarkeit und Berechnung entstanden sein. Es mußte sich die ‚Bewußtseinsstellung’ (Gf. Yorck) verschoben haben.

Fallierende Wissenschaft

Ein Wissensfach kann, so real die von ihm verhandelten Probleme immer sein mögen, auf seinem Weg von der Aporetik zur konstituierten Wissenschaft auch scheitern – wenn sich nämlich erweist, daß ihm der ‚Grund’ fehlt, auf dem es bauen könnte. Die Rede ist von der Politischen Ökonomie. Begonnen hatte sie, ähnlich wie die Physik, als aporetisches Anhängsel der Metaphysik, etwa in Aristoteles’ Spekulationen über die mysteriöse Natur des Goldes; oder als Spezialfall der Moraltheologie, wie in den mittelalterlichen Argumentationen um den ‚gerechten Preis’, iustum pretium (der übrigens in aller Regel als Wert der Arbeit = Mühsal bestimmt wurde). Anlaß, einen Begriff vom ‚Wirtschaften überhaupt’ zu bilden, gab es weder praktisch noch theoretisch.

Das änderte sich erst, als ein Ökomom herangewachsen war, der seinen eigenen Haushalt als ein Geschäft von allgemeinem, öffentlichen Interesse anschauen konnte – der absolute Fürst, der ‚seinen’ Staat als Betriebswirt betrachtet. Der Ausdruck ‚politische’ Ökonomie hatte keinen anderen Sinn, als er das erstemal verwendet wurde: die polis als oikos Ludwigs XIII., und das Buch, das diesen Namen trägt[5], enthält tatsächlich kaum etwas anderes als praktische Ratschläge für den Fürsten, wie er seinen Staat lukrativ bewirtschaften könne. Also von der Aporetik zur Wissenschaft konstituierte sich das ökonomische Wissen durch die Setzung eines interessierten Subjekts, das all die einzeln auftretenden Probleme dadurch zu einer ‚Einheit’ faßte, daß es sie zu den seinen machte. Den Schritt zur Definition des ‚Gegenstandes’ taten dann die Physiokraten: Politische Ökonomie untersuchte den ‚Kreislauf’ der Werte, und dessen ‚Grund’ war ausdrücklich mitgedacht – ‚die Natur’, wie der Name der Schule ja anzeigt.

Diese Wissenschaft schien in ihrem Aufbau abgeschlossen, als der ‘Gegenstand’ als System der Warenzirkulation, und dessen ‚Grund’ als das Wertgesetz identifiziert waren. Aber ach! Wie heikel es ist, die unausgesprochenen Prämissen eines ‚Sprachspiels’ beim Namen zu nennen, erwies sich, als Karl Marx daran ging, das „klassische System“ von Smith und Ricardo abzuschließen, indem er es darstellte. Die Darstellung geriet ihm zur Kritik – denn das ‚Wertgesetz’ war eine optische Täuschung, die der Darstellung nicht standhielt. Daß regelmäßig nur gleiche Wertgrößen sich gegen einander austauschen, setzt nämlich voraus, daß Arbeit regelmäßig nur noch als Lohnarbeit stattfindet. Diese beruht jedoch auf einem ungleichen Tausch. Die Geltung des Wertgesetzes beruht also darauf, daß es in seinem „Grunde“ nicht gilt. [6] – Der Versuch, diese Wissenschaft abzuschließen, machte sie einstürzen. Die streng durchgeführte Dialektik erwies sich, wie Kant sagt, als Kathartikon des Verstandes und zerstreute den falschen Schein. Nicht alles, was in der Welt vorkommt, taugt eben dazu, eine Wissenschaft zu begründen. Als theoretischer Gegenstand kommt manches nur historisch und kritisch in Betracht – und bleibt ansonsten eine Sache des Meinungskampfs.

Folglich ist ‚Politische Ökonomie’ oder ‚Volkswirtschaftslehre’ wieder das, als was sie angefangen hat: Wirtschaftspolitologie, die nichts mehr zu erklären, die nur noch zu funktionieren braucht. Anderfalls nimmt man eine andere. Zu welchem Zweck? Das ist eben das Problem! Aber kein theoretisches, sondern ein praktisches.

Anschauung, Rechtfertigung, Kritik

Das theoretische Wissen beruht ursprünglich, wie der Name theoria = contemplatio sagt, auf der Anschauung dessen, was sich dem sinnlichen oder geistigen Auge darbietet. Den griechischen Philosophen galt es daher als das eigentliche, das auf mögliche Handlungszwecke bezogene Wissen dagegen als das mindere. Denn Wissen galt den aristokratischen Griechen überhaupt als Zweck, nicht als Mittel. Sie meinten, etwas ‚verstanden’ zu haben, sobald sie es als Bild darstellen konnten. Idea ist für Plato der Inbegriff des Wahren, Schönen, Guten. Werte zeigen sich der Anschauung. Das war offenbar eine ästhetische Auffassung von der Welt.

Seit Kants kopernikanischer Wende der Philosophie gilt umgekehrt das Wissen, das von den Werten handelt, als das praktische. Weil nämlich die Werte nun durch Freiheit möglich sind und gewählt werden wollen. Das theoretische Wissen erkennt das, was ist, aber es kann immer nur dienen. Das praktische Wissen ist sein Urheber – und sein Zweck. Alle Arten des Wissens beruhen auf Wert-Setzungen, ob sie nun bei klarem Bewusstsein gefällt wurden oder ‚nur so’. Und sie zielen auf sie ab. Geist = Absicht, sagt Friedrich Schlegel. Worauf aber abgesehen wurde, lässt sich erst im nachhinein aus den Resultaten erschließen. Die ‚Begründung’ einer Wis-senschaft ist also die – nachträgliche – Rechtfertigung, warum gerade auf diesen ‚Gegenstand’ abgesehen wurde; und darum ist die ‚Konstituierung des Gegenstandes’ einer Wissenschaft zwar historisch eine andere Sache als die Sicherung ihres ‚Grundes’, aber logisch sind sie nur die beiden Seiten derselben Medaille.

Nur einer Wissenschaft gelingt ihre Rechtfertigung ex ante, durch Evidenz. Das ist die Mathematik, die darum den anschaulichen Griechen als der Archetyp des Wissens galt – im Unterschied zu bloßem Meinen. [7] Doch auch Plato hat seine fünf vollkommenen Körper (Timaios 55e-56c) nicht rezeptiv aus dem Raum ‚heraus’, sondern poietisch in den Raum ‚hinein’ gesehen. Seine ‚An’schauung war eine Hinschauung. Hier, wenn irgendwo, gilt der Satz: Verum et factum convertuntur.[8] Die Gegenstände der Mathematik sind konstruiert, und darum ist ihre theoría selber praktisch. Denn zwar sind ihre Vollkommenheiten nicht ethisch, sondern ästhetisch. Doch auch sie müssen gewählt werden.

Den übrigen Wissenschaften aber gelingt ihre Rechtfertigung nur ex post, jedenfalls soweit sie theoretisch sind – nämlich im Rückgriff auf Gründe, die durch andere Wissenschaften schon gesichert waren; wenn etwa die theoretische Physik die Mathematik in Anspruch nimmt oder die Biologie die organische Chemie. Keine theoretische Wissenschaft kann ganz allein für sich bestehen, sie müssen alle einander wechselseitig rechtfertigen – und müssen einander mit ihren Fortschritten verifizieren oder falsifizieren. Veri- und Falsifizierbarkeit macht ihren Charakter als theoretische Wissenschaften geradezu aus. Und daß man nie ganz sicher ist, verschlägt ihm nichts – erst wenn wir glauben, statt zu wissen, „schwebt“ nichts mehr. Will sagen, es gibt keine Wissenschaft ohne deren Kritik.

Praktisches Wissen

„Praktische“ Wissenschaft dagegen handelt gar nicht von dem, was wirklich ist, sondern behauptet lediglich, was gelten soll – nämlich für einen, der handeln will. Ihre Sätze sind weder aus intuitiver Evidenz, noch aus einem theoretischen Wissen hergeleitet, sondern werden schlechtweg verkündet. Das heißt aber nicht, dass sie darum der Kritik entzogen wären. Denn wenn man ihre werthaften Grundannahmen auch nicht veri- oder falsifizieren kann, so kann man sie unter Umständen ad absurdum führen. Das heißt, man kann ein praktisches Postulat theoretisch glaubwürdig machen, indem man die entgegen-gesetzte Annahme mit Gründen zu Fall bringt. (Welcher aber der je bestimmte Gegen-Satz ist, ist seinerseits strittig.)

Der Satz ‚der Mensch ist frei’ – ein Dauerbrenner der abendländischen Geistesgeschichte, mit dem eine anständige Pädagogik steht und fällt – ist theoretisch schlechterdings nicht beweisbar und also nicht diskutabel. Er läßt sich nur in der Form ‚der Mensch soll frei werden’ oder ‚du sollst handeln, als ob du frei wärst’ moralisch postulieren. Dennoch ist er mehr als bloße Meinung. Denn sein Gegen-Satz ‚Der Mensch ist unfrei’ läßt sich ohne inneren Widerspruch nicht formulieren. Wer ihn ausspricht, hat ein Urteil gefällt. Er hat nicht nur vorausgesetzt, daß ‚es’ Gründe ‚gibt’ für sein Urteil (unabhängig von seiner Subjektität), sondern er hat sich selbst auch das Vermögen zugeschrieben, über deren Gültigkeit zu entscheiden. Das Vermögen, aus eigenem Rechtsgrund zu urteilen, ist, als liberum arbitrium, das Vermögen der Freiheit. Die kategoriale (Urteils-) Form des Satzes ‚der Mensch ist unfrei’ hebt den materialen Gehalt des Satzes wieder auf.

Aber das ist nur ein Beweis ad hominem. Er gilt immer nur für den, der ihn gerade ausspricht. Es gibt keinen logischen Grund, der ausschlösse, daß nicht eines Tages ein Redner auftritt, auf den die Bestimmung ‚Mensch’ nicht zuträfe. Aber der könnte den Satz ‚der Mensch ist unfrei’ aussprechen, ohne absurd zu werden. Ein solches ‚apagogisches’ Verfahren, das einen Satz nicht aus eigenem Rechtsgrund herleitet, sondern durch die Widerlegung seines Gegenteils lediglich plausibel macht, ist nicht wirklich ein Beweis. Denn es gibt keinen Weg, zu sichern, daß alle möglichen Gegen-Sätze erschöpft wurden. Es handelt sich lediglich um einen pragmatischen Erweis, der nicht theoretisch ‚wahr’, sondern bloß in einem je besondern Handlungsrahmen ‚richtig’ ist.

Ein letzter Grund!

Der Handlungs-Zweck, die „Absicht“, die der ganzen Sache ihren Sinn gibt, ist eben immer vorausgesetzt. Läßt er sich nicht theoretisch herleiten, muß er postuliert und aus seinen Werken gerechtfertigt werden. Woran aber können sich die Werke selber rechtfertigen? An neuen Postulaten? Stehen wir vor einem Regressus in infinitum? Und wenn auch noch das praktische Wissen der Urheber des theoretischen ist – wäre unser Wissen dann überhaupt ohne Grund?

Die Frage, ob wohl unser Wissen einen Grund hat, läßt sich theoretisch, also im Rückgriff auf einen höheren (oder ‚tieferen’) Urteilsgrund nicht entscheiden – sonst wäre der jeweils aufgefundene Grund seinerseits begründet, und wir müßten weiter suchen; siehe oben. Theoretisch stehen wir vor einem gordischen Knoten, der nicht gelöst, sondern nur zerschlagen werden kann: Unser Wissen muß einen Grund haben – weil anders all unsere Sätze ohne Sinn wären. Hier wie oben wäre die entgegengesetzte Annahme absurd: Keiner von uns könnte sie sinnvoll aussprechen, er müßte lallen oder den Mund halten. Wenn es im Leben einen Sinn geben soll, dann muß das Wissen einen Grund haben. Wer meint, das Leben bräuchte keinen Sinn, der kann nicht widerlegt werden. Er müßte sich allerdings aus der Erörterung sinnvoller Fragen heraushalten. Denn wer das Nichts behauptet, behauptet nichts, sagt Heidegger.

Die Frage, ob es Wahrheit überhaupt gibt, ist Unfug. Die Antwort darauf wäre, wie immer sie ausfiele, wahr oder un-wahr. So kann man nur fragen, weil man sich von der Wahrheit längst eine Idee gemacht – und also die Antwort „in Wahrheit“ schon vorausgesetzt hat.

Da ‚es’ Wahrheit also ‚geben’ soll, ‚muß’ sie einen Grund haben. Und der muß sich in unserm Wissen auch auffinden lassen. Nicht so zwar, als ob er darin als eines seiner Stücke selber vorkäme; sondern als das, was übrigbleibt, wenn von allen tatsächlichen Wissensgehalten abgesehen wird: die allgemeine Form des Wissens überhaupt. Formen sind in Zeitlosigkeit geronnene Handlungen, in der Geometrie wie in der Logik. Der Grund des Wissens muß ein ursprünglicher Akt sein, actus purus. Er kann nichts anderes sein als jene ‚Tathandlung’, durch die das wirkliche Erleben sich ‚anschaut’ als eine Anteilnahme des Einen am Andern – wie an einer Aufgabe. Die Ur-Teilung von Ich und Welt „gibt es“ nur als Problem. Es stellt sich dem, der es sich stellt. Es einem andern andemonstrieren kann er nicht. Aber er kann davon erzählen, als ob es ihm widerfahren wäre, wie einen Mythos: So muß es gewesen sein! Wissen, das darauf „gründet“, bleibt problematisch. Daß es einen Sinn gibt in der Welt, ist eine Behauptung, die sich immer erst noch erweisen muß.

.

II.

Was man für eine Philosophie wähle, hängt davon ab, was man für ein Mensch ist.

J. G. Fichte

Wie

ist es mit der Pädagogik? Hat sie einen bestimmten Gegenstand? Steht

sie auf gesichertem Grund? – Auf jeden Fall ist sie ein besonderes Fach,

das viele hunderttausend Leute beschäftigt. Und dieses Fach steht in

öffentlicher Verantwortung. Daher

stammt ja die Forderung nach Wissenschaftlichkeit in der Pädagogik:

Ihre Zwecke und Methoden sollen objektivierbar sein, um sich vor dem

steuerzahlenden Publikum zu legitimieren. Doch seit sie sich zu einem besondern Fach ausgebildet hat, herrscht in der Pädagogik Streit. Über den Gegenstand, über den Grund, über die Zwecke und über die Methoden. Das scheint sogar ihren besondern fachlichen Stolz auszumachen! Sobald nicht mehr gestritten würde, sei sie tot, sagen ihre Apologeten, und schmiegen sich ganz eng ins Selbstverständnis des demokratischen Gemeinwesens ein. Wenn aber dieser Streit nur ein Schein wäre, der das Lachen von Auguren kaschiert? In allen pädagogischen Kontroversen herrscht ja über dies eine immerhin stillschweigende Übereinkunft: Das konstitutive Problem sei das Heranwachsen selbst. Das Vorhandensein eines Berufsstandes von Heranwachsingenieuren wäre nur die selbstverständliche Folge.

Es ist aber an der Zeit, die Perspektive umzukehren und es wieder für selbstverständlich zu halten, dass Menschen heranwachsen, und ein Problem vielmehr darin zu erkennen, dass sie dazu einer zunftmäßigen Pädagogenschaft bedürfen sollen. Denn erst, als sich ein besonderer gesellschaftlicher Stand gebildet und auf seine bestimmte Erwerbsweise spezialisiert hatte, konnte die Idee aufkommen, ‚erziehen’ sei ein so weit umgrenzter, definierter, identifizier- und womöglich monopolisierbarer Bereich menschlicher Verrichtungen, dass er sich zum Gegenstand einer eigenen Wissenschaft konstituieren lasse. Aus dem bloßen Vorhandensein dieses Standes wird treuherzig geschlossen, er müsse wohl auch was Spezifisches zu tun haben. Pädagogik ist, was Pädagogen tun.[9]

Bezeichnenderweise gibt es dieses Fach gleich zweimal. Als Pädagogie ist es „Arbeit am Kind“, als Pädagogik ist es die theoretische Reflexion auf jene – und wird heute, nur scheinbar bescheidener, meist Erziehungswissenschaft genannt. Das Wissenschaftliche daran soll die kritische Besinnung auf den Rechtsgrund der pädagogischen Tätigkeit sein.

Und die ist bitter nötig. Denn die Pädagogenschaft ist in der modernen Welt der ideologische Stand par excellence. In ihm spricht sich, wie sonst wohl nur in der Juristik, das Selbstverständnis einer Zeit unverhohlen aus. Doch während das Recht dem Zeitgeist als sein Schlusslicht immer hinterher hinkt, ist die Pädagogik sein Wetterfrosch, denn sie ist der Spiegel seines Spiegels. Anders als andere Berufsgruppen bedürfen die Pädagogen nämlich einer Rechtfertigung vor sich selbst – weil sie sich vor einer Gesellschaft rechtfertigen müssen, die sie aushält: indem sie eben ihre besondere Erwerbsart als eine allgemein-notwendige darstellen. Pädagogik ist die Legitimationslehre eines partikularen gesellschaftlichen Interesses. Aber bitte: Dass dieser Stand der Legitimation bedarf, heißt nicht schon, dass er illegitim ist. Doch es heißt immerhin, dass er nicht selber zum Richter darüber bestellt ist, ob ihm seine Rechtfertigung gelingt.

Das hat weit reichende Konsequenzen für den fachlichen Status der Pädagogik als Wissenschaft. Wäre sie wirklich nur immanente Reflexion einer Disziplin auf sich selbst und auf die Voraussetzungen ihrer ‚Praxis’, so wäre sie mit demselben Fug und Recht Wissenschaft wie etwa das Ingenieurswesen. Die Ingenieurswissenschaften rechtfertigen sich unmittelbar durch das Gelingen ihrer Werke und sind insofern „in sich selbst begründet“. Nicht so die Pädagogik. Sie muss auch ihre Werke immer selbst noch rechtfertigen – und nicht vor der hohen Fakultät, sondern vorm gesellschaftlichen Leben; denn wer anders kann entscheiden, was ihr gelungen ist und was nicht? Weder kann sie sich also durch sich selbst rechtfertigen, noch durch die Resultate einer ‚anderen’ Wissenschaft. Denn seit unser Fach sich Erziehungswissenschaft nennt, liegt es mit sich im Hader, ob es seine ‚Grundlagendisziplin’ in „der Psychologie“ oder „der Soziologie“ erkennen will. Und kann so aufs Interessanteste immer wieder von vorn anfangen! Das schafft Professorenstellen. Aber es rechtfertigt sie nicht gerade. Rechtfertigen kann sich dieses Fach nur durch den Alltagsverstand der öffentlichen Meinung. Frau Schulze und Herr Schmidt sind grundsätzlich ebenso befugt, über Pädagogik zu urteilen, wie der Erwerbserzieher oder sein akademischer Lehrer.

Alltagsfragen

Natürlich versteht im Detail der eine immer ein bisschen mehr von der Sache und der andere ein bisschen weniger. Aber das ist beim Kochen und beim Autofahren auch nicht anders. Nur, „worum es eigentlich geht“ in der Pädagogik, darüber hat der ungelehrte Alltagsmensch ebenso mitzureden wie der studierte Fachmann. Pädagogik ist eine Sache des täglichen Lebens, und also keine Wissenschaft. [10]

Das schließt gewiss nicht aus, dass man jederzeit auf diese Sache reflektieren und sie zum Gegenstand wissenschaftlicher Erörterung machen kann. Alles kann Gegenstand der Wissenschaften werden, sonst verdienten sie nicht ihren Namen. Aber darum kann noch lange nicht alles eine Wissenschaft auch begründen. Denn was die Pädagogen durch Selbstreflexion allenfalls begründen könnten, wäre keine Pädagogik, sondern Pädagogologie. Ein eklektisches Genre ohne identifizierten Gegenstand und ohne eigene Logik, welches lediglich Resultate aus anderen Wissenschaften ansammelt und nach pragmatischen Interessen sortiert – den Berufserfordernissen der pädagogischen Erwerbsweise.[11]

Wer nun dieses Genre als Aporetik definiert, [12] um doch noch seinen wissenschaftlichen Rang zu retten, sagt nichts anderes, nur verschweigt er seine selbstherrliche Voraussetzung. Dass nämlich von Rechts wegen ein ‚Subjekt gesetzt’ sei, das da ‚Probleme’ hat! Joh. Fr. Herbart durfte, als er die Allgemeine Pädagogik erfand, noch arglos davon ausgehen, weil er über den Hauslehrer schrieb, der an der Seite der Eltern in der Familie wirkt. Schleiermacher durfte schon nicht mehr, denn er redete von der Schule. Da war diese Verschwiegenheit eine Subreption.[13] Sie ist nicht nur logisch, sondern auch sonst ungehörig, weil seither den Eltern, die Kinder großziehen, weisgemacht wird, sie hätten in diesem erschlichenen ‚Subjekt’ ihren natürlichen Meister.

Was zu tun ist

Die Pädagogik kann nicht selbst zur Wissenschaft werden, weil ihr die Begründung fehlt. Eine theoretische Begründung, die ihr von einer anderen, akkreditierten Wissenschaft verbürgt würde, hülfe ihr nicht. Denn auch wenn ein für allemal festgestellt wäre, was der Mensch ist, wüsste sie noch immer nicht, was sie zu tun hat. Was der Mensch ist, ist eine Sache. Was er aber sein soll, ist eine andere. Tun bezieht sich auf Sollen, und gerade mit dieser andern Sache ist der Erzieher daher befasst. Denn was der Mensch ‚ist’, wird er von alleine. Dafür braucht er keinen Erzieher. Begründen muss er seine Disziplin nicht auf einer Tatsache, sondern in einer Aufgabe. „Worum es geht“ ist eben: was er tun soll. Das ist eine praktische Frage, keine theoretische. Praktische Gründe werden nicht erwiesen, sondern postuliert.

Doch zum Postulieren muss man befugt sein, und das ist der Pädagoge nicht. Er muss sich ja erst selbst noch rechtfertigen, und zwar durch seine Aufgabe. Seine Existenz kann er nur rechtfertigen durch seine Praxis. Und wodurch begründet er seine Praxis? Durch seinen Auftrag? Aber den hat er sich selbst erteilt. Mit welchem Recht? Und so weiter. Die Katze beißt sich in den Schwanz, und darum muss sich jede Allgemeine Pädagogik, die als Wissenschaft auftreten will, in einem Zirkel drehen. Sie „schwebt“ zwischen Anmaßung und Erschleichung. Sie ist nicht Aporetik, sondern Aporie.

Eine Privatrechnung

Die Praxis des Pädagogenstandes lässt sich theoretisch nicht begründen. Wohlgemerkt führt auch die Berufung auf die Allgemeinheit nicht weiter. Denn deren Urteil ist nicht Wissenschaft, sondern Meinung, wiewohl öffentliche. Gewiss besser als gar nichts, wenn einem das Hemd näher sitzt als die Hose. Nur eben ist die öffentliche Meinung, seit es sie gibt, gespalten. Warum sonst hätte sich die bürgerliche Gesellschaft ihre ideologischen Stände wohl geleistet? Deren Sache ist es, die Meinungen stellvertretend für eine Allgemeinheit, die mit ihren Tagesgeschäften genügend zu tun hat, zu Markte zu tragen und auszutauschen, um per Zirkulation aus deren individuellen Gebrauchswerten ihren allgemeinen ‚Wert’ auszumitteln. Nur stellen die Meinungen, um die es ihnen geht, Interessen dar – auch ihre eigenen -, und die werden nicht reflektiert, sondern vertreten. Zwar reden auch sie mit spezialisierten Zungen, aber sie wollen kein Einverständnis erzwingen, sondern zur Geltung kommen.

Wollten sich also die Pädagogen auf die öffentliche Meinung berufen, dann würden sie in die eigene Tasche wirtschaften. Sie hätten sich bedient, aber nicht gerechtfertigt. Darum klingt der endemische Streit in der Pädagogik ja auch so oft wie das Lachen der Auguren. Dass sich derartige Stände gebildet haben, ist ein historisches Faktum, das als solches nicht zu ‚rechtfertigen’, sondern nur hinzunehmen ist. Aber ein Faktum kann seinerseits auch nichts und niemand rechtfertigen. Es ist, und damit gut. Wenn nun einer ohne Not diesem Stand beigetreten ist, muss er das wohl schon selbst verantworten. Die Rechtfertigung der pädagogischen Berufe wird zu einem persönlichen Problem derer, die sie ausüben. Empirisch erweist sich das in der ewigen Klage über fehlende objektive Erfolgskriterien in den erzieherischen Berufen – und in dem um sich greifenden burnout. Allgemeine Pädagogik entpuppt sich, nah besehen, als ein berufsethisches, nicht als ein pädagogisches Thema. Und das bedeutet in diesem Falle nicht, dass der einzelne sich vor seinem Stand zu verantworten hätte, wie das etwa bei den Ärzten der Fall sein mag. Sondern dass der Einzelne schon seine Zugehörigkeit zu diesem Stand rechtfertigen muss. Es reicht nicht, wenn er seine Sache gut macht. Er müsste schon zeigen, dass es eine gute Sache ist.

„Menschenbild “

Die Praxis muss gerechtfertigt werden, und zwar von jedem einzelnen. Nicht die richtige Technik, sondern, wie Herbart wusste, die richtigen Zwecke sind zuerst gefragt: seine „Erziehungsziele“. „Lehrpläne“ und „pädagogische Konzeptionen“ sollen den Erziehern ihre ethische Bürde abnehmen, und ver-tuschen das regelmäßig durch wissenschaftliche Diktion, so als ob da eine praktische Aufgabe theoretisch zu erledigen wäre – durch Unterschieben eines ‚objektiven’ Menschenbildes etwa. In Wahrheit geht es aber um das persönliche Menschenbild des einzelnen Erziehers. Natürlich – und gottlob – nicht um das Bild, nach dem er seinen Zögling formen will. Noch nie ist es jemandem gelungen, einen Menschen so zu machen, wie er ihn haben wollte. Was er allenfalls erreichen konnte war, den andern daran zu hindern, das zu werden, was er sonst vielleicht auch noch hätte werden können. Doch wohlverstanden, auch das Hindern gelingt nicht gezielt. Eher noch werden die Kinder zu den Leuten, vor denen ihre Eltern sie schon immer gewarnt haben. So wenig man jemand zu etwas erziehen kann, so wenig kann man es für etwas. Schon gar nicht für ‚diese Welt’, so dass er dort hineinpasst. Das liegt daran, dass die Welt gar nicht so oder anders beschaffen ist. Sondern sie ist die Aufgabe für einen jeden, sich seine Welt zurechtzulegen.

Ermuntern und ermüden

Diese Aufgabe mag man mit dem Ausdruck ‚lernen’ kennzeichnen. Das ist irreführend, schadet aber nicht, solange klar bleibt, dass mit lernen hier in keinem Fall gelehrtwerden gemeint sein kann. Zu lernen ist immer nur die Kunst, sich zurechtzufinden. Der Wunsch zu suchen kann dagegen nicht gelernt und noch weniger gelehrt, sondern allenfalls ermuntert oder ermüdet werden. Wo aber nichts ist, da wird nichts. Ermuntern oder ermüden, damit sind die Möglichkeiten der Erziehung allgemein umgrenzt: Staunen machen und die Zuversicht pflegen, dass alles gelingen kann.

Das ist aber keine bestimmte Tätigkeit, die sich von anderen unterscheiden, isolieren, operationalisieren, technisieren und ergo verwissenschaftlichen ließe. Zwar gibt es im Beruf des Lehrers einen operationalisierbaren Anteil – die Übertragung von Kenntnissen. Aber Didaktik ist, als Kunst der Mitteilung, noch keine Pädagogik, und mit Kindern hat sie nur zufällig zu tun, doch nicht dem Begriff nach. Vielmehr bedeutet erziehen eine durchaus unspezifische Haltung, die natürlicherweise ein anständiger Mensch einnimmt, sobald er nur irgend regelmäßig seine Zeit mit Kindern teilt: die Welt zeigen – was immer dann am besten gelingt, wenn der eine durch die Augen des andern schaut. [14]

Treibt man das von Berufs wegen, wird es nicht ausbleiben, dass man immer wieder auch mal darauf reflektiert. Aber ein Übermaß an Reflexion ist noch nie einer Alltagsverrichtung zuträglich gewesen. Bekannt ist der Fall des Tausendfüßlers, der nicht mehr von der Stelle kommt, seit er gefragt wurde, wie er es nur schafft, immer einen Fuß vor den andern zu setzen. Fällt es nicht auf, dass in keinem Fach die Trennung zwischen ‚Theoretikern’ und ‚Praktikern’ so radikal ist wie in diesem? Die einen denken über etwas nach, was sie nicht selber tun, die andern tun etwas, worüber sie nicht selber nachdenken - und verachten einander dafür. Denn Erziehen heißt ja nicht, dieses oder jenes „tun“, sondern es heißt die Umstände arrangieren, aus denen (‚sich’) der andere heraus-finden muss. Einer der Umstände im Leben des Zöglings ist die Haltung seines Erziehers. Wie sie zu den anderen Umständen passt und wie sie ihn zum Herausfinden verleitet und verlockt, das macht – hauptsächlich – den Unterschied zwischen guter und schlechter Erziehung aus. Und hat es wer auf diesen Unterschied abgesehen, dann mag daraus wohl eine Kunst werden. Doch das liegt ganz bei ihm.

Notlösung

Zum Amt des Erziehers qualifiziert sich keiner durch seine Fertigkeiten – die sind nur Randbedingung; sondern durch seine Haltung. Ob einer zum Erzieher taugt oder nicht, ist nicht eine Frage der Ausbildung, sondern des Charakters. Doch was für einen Charakter einer hat, das hängt – was immer tiefen- und verhaltenspsychologische Schulen anders lehren mögen – davon ab, was für ein Bild er sich von sich selber macht. Das allein ist der Punkt, an dem sich der Erzieher rechtfertigen kann: nicht das Menschenbild, an dem er den Andern, sondern das Menschenbild, an dem er sich selber mißt. Und was für eine Pädagogik er wählt, hängt davon ab, was für ein Mensch er so geworden ist.

Allgemeine Pädagogik kann sonach nicht bestehen als „Wissenschaft vom Kind“, sondern allenfalls als Deontologie des pädagogischen Berufs. Das mag wenig befriedigend sein für den akademischen Teil der Zunft. Es ist eine pragmatische Lösung, ein Notbehelf. Aber es ist die einzig mögliche. Und wem sie nicht reicht, der mag sich trösten. Jeder andere Künstler hat dasselbe Problem. Rechtfertigen kann er sich nur individuell. Und immer erst, wenn ihm ein Werk gelungen ist, kann man das Werk überhaupt erkennen. Er muß es jedes Mal neu drauf ankommen lassen. Auf den Beifall des Publikums darf er dabei nicht warten.

III.

Nur der Sinn für das Ästhetische ist es, der uns in unserem Innern den ersten festen Standpunkt gibt.

J. G. Fichte

Und

doch ist er nicht nur auf seine Laune angewiesen und darauf, ob er „ein

gutes Gefühl“ dabei hat. Dass Pädagogik da, wo sie gelegentlich aus der

beiläufigen Alltagspraxis herausragt, eine Kunst ist und so real, so

objektiv und so gültig wie jene, ist mehr als eine Metapher. Denn wenn

beide zwar keine Wissenschaft sind, so „handeln“ sie ja irgendwie doch

„vom Leben selbst“. Es gibt ‚Gehalte’ des Erlebens, die – jedenfalls

innerhalb unserer Kultur – einem jeden bekannt sind und über die er

darum mit jedem andern reden kann, nämlich mit den bildhaften Wörtern

der Alltagssprachen. Aber im diskursiven System der wohldefinierten

Begriffe, wo wechselweis der eine den andern begründen muss, könnte er

sie nicht lokalisieren. Weil sie anscheinend gar nicht „darinnen“

liegen, sondern irgendwo an seiner Grenze – als das, was dem Drinnen

erst Bedeutung gibt. Das sind, mit einem altertümlichen Wort zu reden, Existenzialien,

die dem je individuellen Leben gewissermaßen als vorausgesetzt

begegnen. „Urphänomene“ sagte Goethe dazu – also etwa Liebe,

Leidenschaft, Freiheit, Sinn, Schönheit, Grauen, Glück, Ehre und

Anstand. (übrigens auch Komik und Wissen.) Ein jeder für sich ‚weiß, was

gemeint ist’. Sobald er es aber einem andern erklären soll, dann geht

es ihm wie Augustinus mit der Zeit – er kann es nicht sagen. Und je

kritischer der Geist, der im öffentlichen Diskurs waltet, umso mehr

neigen die ‚existenziellen’ Begriffe dazu, aus dem aktiven Wortschatz zu

verschwinden. Wenn sie dann nicht mehr in den Reden vorkommen, finden

sie doch noch ihren Ausdruck in den Haltungen der Menschen, und da kann

man sie sehen.

Dass sie sich seit drei Jahrtausenden – seit das Definieren begonnen hat – der Definition widersetzen, zeigt an, dass sie zur Exposition in diskursiver Wissenschaft nicht taugen. Sie können allenfalls in Bildern gezeigt und in Mythen erzählt werden, denn sie sind uns nie positiv gegeben, sondern immer als Problem. Wir ‚haben’ sie nicht, sondern wir ‚meinen’ sie nur. Das ist auch eine Form von Wissen (oder ‚Gewärtigkeit’), aber eben nicht Wissenschaft, sondern Kunst. Die Kunst „erscheint, als hätte sie gelöst, was am Dasein Rätsel ist“, steht bei Th. Adorno. Sie ist nicht das Leben, und sie ‚dient’ ihm auch nicht wie die Wissenschaften. Sondern sie stellt es dar – als sein Anderes, an dem es ‚sich selbst erkennt’. Ob nämlich ihre Verheißung nur eine Täuschung ist, sei selber ein Rätsel, fügte Adorno hinzu. Das immerhin hat die Kunst mit der Wissenschaft gemein: dass sie das Andere des Lebens ist. „Wissenschaft ist Kunst, aber Kunst ist nicht Wissenschaft“, fand der ungarische Musiker Sándor Végh. Und wenn das Leben ‚bestimmt’ werden sollte (was es aber nicht nötig hat), so wäre es nur zu bestimmen als das Andere dieses Anderen.

Der Gegenstand der Pädagogik ist ‚das Leben selbst’, und dessen Grund ist ein Problem. Lösen lässt es sich besten Falls „als ob“, als schöner Schein. Auch dies – eine Notlösung, immer nur vorübergehend, aber die einzig mögliche. Pädagogik ist Kunst und nicht Wissenschaft. Einverständnis erzwingen kann sie nicht. Ihre Logik ist auch idealiter kein Kreislauf, sondern Schweben ohne Ende. Und als Herbart das Hauptgeschäft der Erziehung vor zweihundert Jahren als „die ästhetische Darstellung der Welt“ bestimmte[15], traf er genauer ins Schwarze, als er sich träumen ließ. Sie ist eine ästhetische Praxis und wo sie glückt, rechtfertigt sie sich aktual – hier und jetzt und anschaulich. Ihr Gegenstand ist ein Rätsel. Das Rätsel in ihren Bildern zu zeigen und in ihren Mythen zu erzählen ist ihre vornehmste Arbeit – solange Menschen in dem Alter sind, wo sie dafür Muße haben und das Rätsel noch lockt. Hinterher ist es zu spät.

[2] Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, § 129, in: Werke Bd. I, Frankfurt 1984

[3] aaO, S. 80

[4] ders., „Vorlesungen von 1826“, in: F. Schleiermacher, Texte zur Pädagogik,

Bd. II, Frankfurt 2000; S. 142 ff.

[5] Antoine de Montchrétien, Traité d’économie politique, 1615

[6] Der Umschlag von Darstellung in Kritik ist nachzulesen in: Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, MEW 42, Berlin 1983; namentlich S. 381-423; also in dem (fälschlich so genannten) „Formen“-Kapitel, das in Wahrheit das Kapitel von der „sogenannten ursprünglichen Akkumulation“ ist.

[7] épistémé statt doxa: „Messen, zählen, wägen“ – so Plato in Politeia, 525ff, 602d; Protagoras, 356e/357a.

[8] G. B. Vico in Liber metaphysicus (1710); dt. München 1979

[9] Pädagogische Theorie handle überhaupt nur von der Tätigkeit der Professionellen, sagt Schleiermacher 1826 lapidar zur Einleitung in seine pädagogischen Vorlesun-gen; doch „was man im allgemeinen unter Erziehung versteht, ist als bekannt vorauszusetzen“: sie ist „Praxis“ – und eo ipso „schon begründet“! (aaO, S. 7ff.; S. 145 )

[10] Das ist das durchgängige Thema in Herbarts Pädagogik: Erziehung geschieht beiläufig und medial, nämlich beim ‚Zeigen der Welt’.

[11] schlimmes Beispiel: Hans-Jochen Gamm, Allgemeine Pädagogik, Reinbek 1979

[12] so Hermann Giesecke, Einführung in die Pädagogik, München 1973, S. 14

[13] Zwar widmet er der Frage „Wer soll erziehen?“ ein eignes Kapitel; doch endet es in dem Seufzer, er sehe keinen anderen Rat, „als die Untersuchung hier abzubrechen und zu sagen, wir müssen an die jetzt bestehende Form der Erziehung unsere Theorie anschließen“. AaO, S. 68

[14] Das übrigens verstand Herbart unter Erziehung „durch Unterricht“.

[15] SW Bd. XI, Langensalza 1892; S. 213-233

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

II. Die Grenzen der pädagogischen Vernunft

oder: Taugt Erziehung zur Wissenschaft?

zuerst in: PÄDForum 2/2003

Ich

kann von dem, was ich sollte, keinen Begriff haben, bevor ich es tue.

Einen Akt der Freiheit begreifen wollen, ist absolut widersprechend.

Eben wenn sie es begreifen könnten, wäre es nicht Freiheit.

J. G. Fichte

Erziehung,

was ist das? „Alles ist Erziehung!“ strahlt der Pädagoge. Wenn alles

Erziehung ist, dann ist nichts Erziehung. Ist Erziehung alles und

nichts? Das klingt weise!

Der

Mensch wird erst durch Erziehung zum Menschen, sagte Herder. Das heißt

ja wohl, alles, was ihn als Menschen vom Tier unterscheidet, wird ihm

nicht durch sein Erbmaterial, sondern

durch andere, künstliche Bedeutungsträger mitgeteilt. Herder verstand

unter Erziehung ungeniert Nachahmung: den „Übergang des Vorbilds ins

Nachbild“.1 Wenn aber Kultur immer nur Abklatsch ist – wie

kann sie sich da entwickeln? Woher kam dann das immer Neue in der

Geschichte der Menschen? Ein Verdacht regt sich: Es ist nur als

willkürliche Zutat der Erzieher denkbar. Die Pädagogik als Subjekt der

Gattungsgeschichte! Herder war vielleicht mehr Sohn der Aufklärung, als

er dachte.

Der

Mensch wird erst durch Erziehung zum Menschen, sagte Herder. Das heißt

ja wohl, alles, was ihn als Menschen vom Tier unterscheidet, wird ihm

nicht durch sein Erbmaterial, sondern

durch andere, künstliche Bedeutungsträger mitgeteilt. Herder verstand

unter Erziehung ungeniert Nachahmung: den „Übergang des Vorbilds ins

Nachbild“.1 Wenn aber Kultur immer nur Abklatsch ist – wie

kann sie sich da entwickeln? Woher kam dann das immer Neue in der

Geschichte der Menschen? Ein Verdacht regt sich: Es ist nur als

willkürliche Zutat der Erzieher denkbar. Die Pädagogik als Subjekt der

Gattungsgeschichte! Herder war vielleicht mehr Sohn der Aufklärung, als

er dachte.

Begriffliche

Schärfe lag nicht in seinem Temperament. Gelegentliche Aporien machten

ihm nichts aus (denn mit dem tendenziösen Mißverstehen eines

selbstsüchtigen Berufsstandes mußte er zu seiner Zeit noch nicht

rechnen). Erziehung, wie er sie arglos verstand, gehört zum Menschen,

seit er aufrecht geht, das heißt, seit Jahrmillionen; und zwar ganz

selbstverständlich, ohne dazu einer besondern Theorie, einer begründeten

Methode oder gar – eines besondern Berufsstands von

Erziehungstechnikern zu bedürfen. Ganz selbstverständlich ist dagegen

heute, daß Erziehung methodisch zu geschehen hat, daß sie als

Wissenschaft zu betreiben, und daß sie – das ist wohl das mindeste –

durch ausgebildete Professionelle zu verabfolgen ist, an denen sich

dilettierende Eltern bitteschön ein Vorbild nehmen sollen.2

Wie konnte es so weit kommen? Landläufig gilt Plato als Begründer pädagogischer Theoriebildung.3 Ein originäres Interesse an pädagogischer Erkenntnis hatte er aber nicht. Er fragte  nach

der besten Verfassung des Staates – und danach erst nach der geeigneten

Ausbildung für dessen Regierungspersonal, und es ist kein Zufall, dass

sein Idealstaat so sehr dem aristokratischen Sparta ähnelte und so wenig

dem demokratischen Athen. Sicher kann man, wenn man will, aus seinen

Ausführungen eine allgemeine pädagogische Theorie extrapolieren. Nur, in

welcher Absicht? Um Sparta zum Vorbild zu machen? Platos Erziehungsplan

stand im Dienst eines politischen Programms. Worauf er aber nicht

gekommen ist: die richtige Staatsverfassung durch richtige Erziehung

einführen zu wollen. Denn dazu hätte es einen geben müssen, der sowas

machen kann. Die Idee selbst setzt ein Subjekt voraus: die pädagogische

Zunft. Mit andern Worten, zu einer eignen Wissenschaft fehlte noch das

nötige Erkenntnisinteresse.

nach

der besten Verfassung des Staates – und danach erst nach der geeigneten

Ausbildung für dessen Regierungspersonal, und es ist kein Zufall, dass

sein Idealstaat so sehr dem aristokratischen Sparta ähnelte und so wenig

dem demokratischen Athen. Sicher kann man, wenn man will, aus seinen

Ausführungen eine allgemeine pädagogische Theorie extrapolieren. Nur, in

welcher Absicht? Um Sparta zum Vorbild zu machen? Platos Erziehungsplan

stand im Dienst eines politischen Programms. Worauf er aber nicht

gekommen ist: die richtige Staatsverfassung durch richtige Erziehung

einführen zu wollen. Denn dazu hätte es einen geben müssen, der sowas

machen kann. Die Idee selbst setzt ein Subjekt voraus: die pädagogische

Zunft. Mit andern Worten, zu einer eignen Wissenschaft fehlte noch das

nötige Erkenntnisinteresse.

nach

der besten Verfassung des Staates – und danach erst nach der geeigneten

Ausbildung für dessen Regierungspersonal, und es ist kein Zufall, dass

sein Idealstaat so sehr dem aristokratischen Sparta ähnelte und so wenig

dem demokratischen Athen. Sicher kann man, wenn man will, aus seinen

Ausführungen eine allgemeine pädagogische Theorie extrapolieren. Nur, in

welcher Absicht? Um Sparta zum Vorbild zu machen? Platos Erziehungsplan

stand im Dienst eines politischen Programms. Worauf er aber nicht

gekommen ist: die richtige Staatsverfassung durch richtige Erziehung

einführen zu wollen. Denn dazu hätte es einen geben müssen, der sowas

machen kann. Die Idee selbst setzt ein Subjekt voraus: die pädagogische

Zunft. Mit andern Worten, zu einer eignen Wissenschaft fehlte noch das

nötige Erkenntnisinteresse.

nach

der besten Verfassung des Staates – und danach erst nach der geeigneten

Ausbildung für dessen Regierungspersonal, und es ist kein Zufall, dass

sein Idealstaat so sehr dem aristokratischen Sparta ähnelte und so wenig

dem demokratischen Athen. Sicher kann man, wenn man will, aus seinen

Ausführungen eine allgemeine pädagogische Theorie extrapolieren. Nur, in

welcher Absicht? Um Sparta zum Vorbild zu machen? Platos Erziehungsplan

stand im Dienst eines politischen Programms. Worauf er aber nicht

gekommen ist: die richtige Staatsverfassung durch richtige Erziehung

einführen zu wollen. Denn dazu hätte es einen geben müssen, der sowas

machen kann. Die Idee selbst setzt ein Subjekt voraus: die pädagogische

Zunft. Mit andern Worten, zu einer eignen Wissenschaft fehlte noch das

nötige Erkenntnisinteresse.

Was ist Wissenschaft?

Wissenschaft

gibt es nicht an sich, etwa im Unterschied zu andern möglichen Weisen

des Wissens. Schon gar nicht ist jede gut sortierte Anhäufung von

Wissensstoff gleich „Wissenschaft“. Die Himmelskunde der Babylonier, die

doch auf genauer, geduldiger und systematischer Beobachtung beruhte,

war so umfassend, daß sie vom Abendland zweitausend Jahre lang nicht zu

überbieten war. Aber sie diente bloß den Astrologen. Einen andern Sinn

kannte sie nicht.4

Wissenschaft

ist auch nicht wahres Wissen im Unterschied zum Irrtum. „Ein Satz ist

wahr oder falsch – gleichgültig, ob er bewiesen ist oder nicht, ob er

unbeweisbar ist, eventuell sogar beweisbar unbeweisbar ist, ob er direkt

oder indirekt, so oder anders bewiesen wird.“5 Das Spezifische der Wissenschaft ist aber gerade, daß dort bewiesen

wird. Wissenschaft entsteht, wo ein Bedarf an bewiesenem Wissen

auftritt: einem Wissen, das so mitgeteilt werden kann, daß es den andern

zum Einverständnis nötigt. Ein solcher Bedarf entstand typischerweise –

und nur – in der modernen westlichen, der bürgerlichen Gesellchaft.

Wissenschaft hat einen Stichtag: Isaac Newtons Philosophiae naturalis principia mathematica erschienen 1687 in London.6

Wissenschaft

ist auch nicht wahres Wissen im Unterschied zum Irrtum. „Ein Satz ist

wahr oder falsch – gleichgültig, ob er bewiesen ist oder nicht, ob er

unbeweisbar ist, eventuell sogar beweisbar unbeweisbar ist, ob er direkt

oder indirekt, so oder anders bewiesen wird.“5 Das Spezifische der Wissenschaft ist aber gerade, daß dort bewiesen

wird. Wissenschaft entsteht, wo ein Bedarf an bewiesenem Wissen

auftritt: einem Wissen, das so mitgeteilt werden kann, daß es den andern

zum Einverständnis nötigt. Ein solcher Bedarf entstand typischerweise –

und nur – in der modernen westlichen, der bürgerlichen Gesellchaft.

Wissenschaft hat einen Stichtag: Isaac Newtons Philosophiae naturalis principia mathematica erschienen 1687 in London.6

Die

bürgerliche Gesellschaft ist wesentlich öffentlicher Raum. Aber die

öffentliche Meinung ist „von Natur“ gespalten. Wissenschaft vermag das

Feld des Meinungskampfs einzuengen, indem sie Einverständnis erzwingt;

sie ist öffentliches Wissen.7 Ihr Aufstieg im Zeitalter der

Moderne war das politische Ereignis par excellence. Je mehr Bereiche des

öffentlichen Lebens von Wissenschaft durchdrungen werden, umso weiter

reicht das Feld politischen Einverständnisses. Nichts anderes bezeichnet

Max Webers Wort von der „Rationalisierung der Welt“, deren äußeres

Merkmal ihre Verrechtlichung ist.8

Ihre

das Einverständnis erzwingende Macht verdankt Wissenschaft ihrem

systematischen Fortschreiten von der Sicherung ihres logischen Grundes

hier – zur begrifflichen Erfassung ihres Gegenstands da. Reale

wissenschaftliche Forschung bewährt sich als die alltäglich immer neu zu

leistende Vermittlung zwischen ihrem Grund und ihrem Gegenstand.9 So kann es scheinen, als sei die Methode selber die Wissenschaft. Das verdanken sie beide ihrem Stifter. René Descartes identifizierte zwei Substanzen in der Welt, res extensa – Körper, Materie, deren wesentliche Bestimmung ihre Räumlichkeit ist – und res cogitans, die immaterielle denkende Seele.

Dies

ist das Grundmuster des modernen Weltbilds: da das unendlich

ausgedehnte, von allgemeingültigen Gesetzen regierte Universum, und hier

das souveräne Subjekt. Erkenntnis ist möglich, weil sie von ihrem

gemeinsamen Schöpfer mit demselben Gesetz ausgestattet sind. Was findet

nämlich die denkende Seele, wenn sie, von allen (trügerischen)

sinnlichen Eindrücken absehend, sich selber auf den Grund geht? Die

klaren und eindeutigen Verfahren der Mathematik, als der reinen

Anschauung räumlicher Verhältnisse. Descartes machte Epoche, als er sich

„entschied, nichts für wahr anzunehmen, was mir nicht so klar und so

gewiß erschiene wie die Demonstrationen der Geometer“.10

Wissenschaft bedeutet seither: die Welt more geometrico

rekonstruieren, und Vernunft heißt, sich – nach mathematischem Muster –

logische Beziehungen wie räumliche Verhältnisse denken. Auf dieser

„Verräumlichung“ des modernen Bewußtseins11 beruht ein

Kausalitäts-Begriff, der dem Modell der klassischen mechanischen Physik

nachgebildet ist und das Alltagsbewußtsein bis heute prägt,12 und noch die Zeit erscheint als eine zu durchmessende Strecke.13

Das physikalische Modell…

Zum

Inbegriff der Wissenschaft wurde die Physik, indem sie im 17.

Jahrhundert ihren über Jahrtausende verstreut abgelegten Wissensbestand

durch methodisches Einordnen in das Spannungsfeld zwischen (zu

sicherndem) Grund und (zu bestimmenden) Gegenstand zu einem System

bildete. Nicht Forschung hatte physikalische Kenntnisse erworben,

sondern die praktischen Kühnheiten der Handwerker, Baumeister, Seefahrer

und Soldaten. Die waren nicht öffentlich, sondern sorgsam gehütet in

zünftigen Werkstätten, Dombauhütten,  Kontoren und

Fürstenhöfen. Und hätte man sie veröffentlichen wollen – ja wie denn?

Erst mit dem Buchdruck wurde ein Speicher erfunden, der das Wissen

allgemein zugänglich machte.14

Mit der Renaissance wuchsen die Kenntnisse auf allen Gebieten

explosionsartig an. Schrittmacher der Physik waren die Uhrmacher für die

Mechanik, die Optiker und Seeleute für die Himmelsphysik, die Festungsbauer (frz. le génie) für die Statik, die Kanoniere für allerlei…

Kontoren und

Fürstenhöfen. Und hätte man sie veröffentlichen wollen – ja wie denn?

Erst mit dem Buchdruck wurde ein Speicher erfunden, der das Wissen

allgemein zugänglich machte.14

Mit der Renaissance wuchsen die Kenntnisse auf allen Gebieten

explosionsartig an. Schrittmacher der Physik waren die Uhrmacher für die

Mechanik, die Optiker und Seeleute für die Himmelsphysik, die Festungsbauer (frz. le génie) für die Statik, die Kanoniere für allerlei…

Kontoren und

Fürstenhöfen. Und hätte man sie veröffentlichen wollen – ja wie denn?

Erst mit dem Buchdruck wurde ein Speicher erfunden, der das Wissen

allgemein zugänglich machte.14

Mit der Renaissance wuchsen die Kenntnisse auf allen Gebieten

explosionsartig an. Schrittmacher der Physik waren die Uhrmacher für die

Mechanik, die Optiker und Seeleute für die Himmelsphysik, die Festungsbauer (frz. le génie) für die Statik, die Kanoniere für allerlei…

Kontoren und

Fürstenhöfen. Und hätte man sie veröffentlichen wollen – ja wie denn?

Erst mit dem Buchdruck wurde ein Speicher erfunden, der das Wissen

allgemein zugänglich machte.14

Mit der Renaissance wuchsen die Kenntnisse auf allen Gebieten

explosionsartig an. Schrittmacher der Physik waren die Uhrmacher für die

Mechanik, die Optiker und Seeleute für die Himmelsphysik, die Festungsbauer (frz. le génie) für die Statik, die Kanoniere für allerlei…

Zur

Theorie wurden sie nicht an der Universität geordnet, sondern in den

Privaträumen denkender Liebhaber – Descartes war Reiteroffizier, Newton

leitete die Londoner Münze. Die Theorie hatte der Physik

jahrtausendelang vielmehr den Weg versperrt. Das war der Fluch ihrer

frühen Geburt: Das abendländische Denken begann bei den ionischen

(kleinasiatischen) Griechen als Natur-Philosophie, als meta-physische Spekulation über ‚Ein und Alles’, wo die Natur – gr. physis

– gemeinsam mit allem Denkbaren in einem unlösbaren Durcheinander

unterging, aus dem sie die rein zufälligen Experimente einzelner

Neugieriger nicht herausholen konnte. Unter der Herrschaft der römischen

Kirche war an eine Lösung der Natur aus der Theologie schon gar nicht

zu denken.

Dazu

bedurfte sie des Eingriffs der Mathematik. Die mittelalterlichen

Scholastiker hatten mit ihrer gnadenlosen Logik der Wissenschaft den

Boden bereitet, das sei nicht vergessen. Nichts ließen sie gelten, als

was mit überprüfbaren Gründen bewiesen wurde,15 und ihre

Disputationen fanden öffentlich statt. Aber ihnen waren seitens der

Gegenstände wie seitens der Gründe von der Theologischen Fakultät enge

Grenzen gesetzt, und ihre Gelehrtenrepublik – von Salamanca bis Wilnius,

von Palermo bis Uppsala – zählte nur ein paar hundert Köpfe.

Doch

der Mathematik konnte keiner Grenzen setzen, und auf Hörsäle war sie

gar nicht erst angewiesen. Sie war universell und unwiderstehlich. Sie

war nicht, wie unsere eigne Schullaufbahn vermuten macht, aus dem

kleinen Einmaleins hervorgegangen. Zwar hatten die Babylonier ihr

Interesse auf die Arithmetik konzentriert. Aber Mathematik entstand

erst, als die Griechen Thales und Pythagoras die Zahlen in den Dienst

der Geometrie, der Anschauung räumlicher Verhältnisse nahmen. Das

Leitbild der Mathematik – die vollkommene Gestalt16 – ist ästhetisch. Ihre Verfahren sind Anschauung und Konstruktion.17

Auf

etwelche sinnliche Erfahrung – über die man streiten könnte – ist sie

nicht angewiesen. Sie begründet sich aus sich selbst, und nur so konnte

sie zur Grundlage der allgemeinen wissenschaftlichen Methode werden:

„die Naturerscheinun- gen auf mathematische Gesetze zurückzuführen“,18 und nur darum galten die Konstruktionsregeln der Mathematik  fortan

„als allgemeingültige Naturgesetze, von denen die Dinge selbst geformt

werden“[19]. Diese ‚Methode’ macht eine besondere Metaphysik

überflüssig, weil sie selber metaphysisch ist – aber

unausgesprochen.[20] Ein ‚letzter Grund’ bleibt dabei stillschweigend

immer vorausgesetzt, und ob oder wie er sich auffinden läßt, wird

geflissentlich den Philosophen und anderen Hirnwebern überlassen, und

nicht viel anders steht es mit dem ‚Gegenstand an sich’, der Welt. In

den realen Wissenschaften begnügt man sich pragmatisch mit der Methode, und ihre Ergebnisse bewährten sich jeden Tag aufs Neue: in der Industrie.

fortan

„als allgemeingültige Naturgesetze, von denen die Dinge selbst geformt

werden“[19]. Diese ‚Methode’ macht eine besondere Metaphysik

überflüssig, weil sie selber metaphysisch ist – aber

unausgesprochen.[20] Ein ‚letzter Grund’ bleibt dabei stillschweigend

immer vorausgesetzt, und ob oder wie er sich auffinden läßt, wird

geflissentlich den Philosophen und anderen Hirnwebern überlassen, und

nicht viel anders steht es mit dem ‚Gegenstand an sich’, der Welt. In

den realen Wissenschaften begnügt man sich pragmatisch mit der Methode, und ihre Ergebnisse bewährten sich jeden Tag aufs Neue: in der Industrie.

fortan

„als allgemeingültige Naturgesetze, von denen die Dinge selbst geformt

werden“[19]. Diese ‚Methode’ macht eine besondere Metaphysik

überflüssig, weil sie selber metaphysisch ist – aber

unausgesprochen.[20] Ein ‚letzter Grund’ bleibt dabei stillschweigend

immer vorausgesetzt, und ob oder wie er sich auffinden läßt, wird

geflissentlich den Philosophen und anderen Hirnwebern überlassen, und

nicht viel anders steht es mit dem ‚Gegenstand an sich’, der Welt. In

den realen Wissenschaften begnügt man sich pragmatisch mit der Methode, und ihre Ergebnisse bewährten sich jeden Tag aufs Neue: in der Industrie.

fortan

„als allgemeingültige Naturgesetze, von denen die Dinge selbst geformt

werden“[19]. Diese ‚Methode’ macht eine besondere Metaphysik

überflüssig, weil sie selber metaphysisch ist – aber

unausgesprochen.[20] Ein ‚letzter Grund’ bleibt dabei stillschweigend

immer vorausgesetzt, und ob oder wie er sich auffinden läßt, wird

geflissentlich den Philosophen und anderen Hirnwebern überlassen, und

nicht viel anders steht es mit dem ‚Gegenstand an sich’, der Welt. In

den realen Wissenschaften begnügt man sich pragmatisch mit der Methode, und ihre Ergebnisse bewährten sich jeden Tag aufs Neue: in der Industrie.

…schafft auch nicht alles.

Die

wichtigste Leistung der Wissenschaft war die industrielle Revolution.

Mit ihr trat seit Mitte des 18. Jahrhunderts das wirtschaftliche

Geschehen in den Mittelpunkt öffentlichen Streits.21 Wenn sich Descartes’ wissenschaftliches Programm irgendwo zu bewähren hatte, dann hier. Das meinte der Mediziner Dr. Quesnay und ging daran, die Wirtschaftstätigkeit der Menschen nach physikalischem Vorbild als ein naturgesetzliches System zu fassen:22

So wie im lebenden Körper das Blut, so zirkulierten in der Gesellschaft

die Werte. Als deren ‚Grund’ machte er die Produktivkraft der Natur

(der Physis, d. h. des Ackerbodens) aus, weshalb sein System das

‚physiokratische’ hieß.

fassen:22

So wie im lebenden Körper das Blut, so zirkulierten in der Gesellschaft

die Werte. Als deren ‚Grund’ machte er die Produktivkraft der Natur

(der Physis, d. h. des Ackerbodens) aus, weshalb sein System das

‚physiokratische’ hieß.

fassen:22

So wie im lebenden Körper das Blut, so zirkulierten in der Gesellschaft

die Werte. Als deren ‚Grund’ machte er die Produktivkraft der Natur

(der Physis, d. h. des Ackerbodens) aus, weshalb sein System das

‚physiokratische’ hieß.

fassen:22

So wie im lebenden Körper das Blut, so zirkulierten in der Gesellschaft

die Werte. Als deren ‚Grund’ machte er die Produktivkraft der Natur

(der Physis, d. h. des Ackerbodens) aus, weshalb sein System das

‚physiokratische’ hieß.

Es hatte aber den Mangel, daß aus der Produktivität des Bodens den Werten kein Maß erwachsen konnte. An ihre Stelle setzten Adam Smith und David Ricardo daher im ‚Klassischen System der Politischen Ökonomie’ die Produktivität der menschlichen Arbeit.23 Das Wertgesetz

lautet: Die Waren tauschen sich gegen einander nach Maßgabe der in

ihnen dargestellten Arbeitsmenge. Es war politisch in einem unerwarteten

Sinn.24 Ließ sich nämlich die bürgerliche Gesellschaft als

geschlossenes System darstellen, das sich durch ebenso natürliche wie

vernünftige Gesetze selbst-begründet, so erschien sie als gerechtfertigt – gegen den untergehenden Erbadel sowohl als gegen das aufkommende Proletariat.

Politisch

waren auch die Motive für die Kritik daran. Doch ihre ‚Methode’ bestand

zunächst nur in dem Versuch, das ‚System’ abschließend darzustellen.

Doch was zeigte sich? Zu Grunde liegt ihm in Wahrheit ein „fehlerhafter

Kreislauf“: Was erklärt werden müßte, wird schon vorausgesetzt!25

Wenn nämlich die Arbeit in den Austauschprozeß der Werte (=Waren) als

Maß eingreifen soll, dann muß sie selber regelmäßig als Ware

ausgetauscht werden. Mit andern Worten, das Wertgesetz setzt Lohn-Arbeit

voraus.

Es

setzt voraus, daß eine Klasse von Leuten entstanden ist, die nicht die

Mittel (Werkzeuge, Rohstoffe) haben, um ihre eigene Arbeit in

Gebrauchsgütern zu vergegenständlichen, die sie mit andern tauschen

könnten, und darum die Arbeit selbst als Ware veräußern müssen.26

Setzt voraus, daß die Masse der Bevölkerung von ihrer angestammten

Scholle vertrieben war. „Die Expropriation des ländlichen Produzenten,

des Bauern, von Grund und Boden bildet die Grundlage des ganzen

Prozesses.“27 Und das war kein naturgesetzlicher und kein

ökonomischer Vorgang, sondern ein historischer Gewaltakt. Das ‚System’

hat sich nicht ‚selbst begründet’, der ‚Wert’ ist nicht aus dem ‚Gesetz’

hervorgegangen, sondern aus einem ungleichen Kräfteverhältnis, und die

bürgerliche Gesellschaft wurde nicht gerechtfertigt, sondern fix und

fertig vorausgesetzt.

Wissen wozu?

Alles

kann irgendwie ‚gewußt’ werden. Oder richtiger, indem es gewußt wird,

kann Alles überhaupt nur ‚sein’. Doch wie der Gegenstand bestimmt wird,

hängt anscheinend davon ab, wer was wozu wissen will. Erst recht hängt

davon ab, wie es wem zu beweisen ist.

Die

Politische Ökonomie konnte offenbar nicht in derselben Weise

Wissenschaft werden wie die Physik. In dieser wirken ‚Naturgesetze’,

aber in jener wirken lebendige Menschen, und auf deren Gesetzestreue ist

kein Verlaß. Man kann auch sagen: Im Menschenleben gibt es ein Moment

von Freiheit, das sich nicht berechnen läßt. Man hat darum die  Naturwissenschaften, in denen Phänomene

aus ihren Ursachen erklärt werden, von den sog. Geisteswissenschaften

unterschieden, die Handlungen aus ihren Motiven verstehen wollen:28

In jenen beschäftigt sich der denkende Mensch mit den Dingen außer ihm,

und in diesen beschäftigt er sich mit sich selbst. Doch diese

Unterscheidung ist nur vorläufig, denn sie läßt sich nicht bestimmen.

Auch aus den Dingen lesen wir nämlich nur heraus, was wir vorher von

ihnen erfragt haben, unsere Motive stecken immer auch mit drin.

Naturwissenschaften, in denen Phänomene

aus ihren Ursachen erklärt werden, von den sog. Geisteswissenschaften

unterschieden, die Handlungen aus ihren Motiven verstehen wollen:28

In jenen beschäftigt sich der denkende Mensch mit den Dingen außer ihm,

und in diesen beschäftigt er sich mit sich selbst. Doch diese

Unterscheidung ist nur vorläufig, denn sie läßt sich nicht bestimmen.

Auch aus den Dingen lesen wir nämlich nur heraus, was wir vorher von

ihnen erfragt haben, unsere Motive stecken immer auch mit drin.

Naturwissenschaften, in denen Phänomene

aus ihren Ursachen erklärt werden, von den sog. Geisteswissenschaften

unterschieden, die Handlungen aus ihren Motiven verstehen wollen:28

In jenen beschäftigt sich der denkende Mensch mit den Dingen außer ihm,

und in diesen beschäftigt er sich mit sich selbst. Doch diese

Unterscheidung ist nur vorläufig, denn sie läßt sich nicht bestimmen.

Auch aus den Dingen lesen wir nämlich nur heraus, was wir vorher von

ihnen erfragt haben, unsere Motive stecken immer auch mit drin.

Naturwissenschaften, in denen Phänomene

aus ihren Ursachen erklärt werden, von den sog. Geisteswissenschaften

unterschieden, die Handlungen aus ihren Motiven verstehen wollen:28

In jenen beschäftigt sich der denkende Mensch mit den Dingen außer ihm,

und in diesen beschäftigt er sich mit sich selbst. Doch diese

Unterscheidung ist nur vorläufig, denn sie läßt sich nicht bestimmen.

Auch aus den Dingen lesen wir nämlich nur heraus, was wir vorher von

ihnen erfragt haben, unsere Motive stecken immer auch mit drin.

Stattdessen wurde vorgeschlagen, zwischen ‚nomothetischen’ und ‚idiographischen’ Wissenschaften zu unterscheiden:29

zwischen solchen, die ‚Gesetze formulieren’, und solchen, die

‚Einzelnes beschreiben’. Die einen bestimmen das als ihren Gegenstand,

was den Dingen gemeinsam ist, die andern das, was sie unterscheidet.

Zwar erfordert die Vermittlung zwischen dem Sichern des Grundes und dem

Bestimmen des Gegenstands jedesmal dieselbe methodische  Sorgfalt.

Dennoch hat das Idiographische seine wissenschaftliche Würde nicht

recht durchsetzen können: Als Wissenschaft gilt eben doch nur, was

‚Gesetze’ entdeckt – denn nur dann kann ich was damit anfangen:

Die „Arbeits- und Leistungswissenschaft trägt heute unsere gesamte

Weltzivilisation und alle Technik und Industrie“; ihr entspricht „ein

Weltbild in mathematischen Gleichungen, das es ermöglicht, den

Weltprozeß… gehen zu machen nach beliebigen praktischen Zwecken“.30

Sorgfalt.

Dennoch hat das Idiographische seine wissenschaftliche Würde nicht

recht durchsetzen können: Als Wissenschaft gilt eben doch nur, was

‚Gesetze’ entdeckt – denn nur dann kann ich was damit anfangen:

Die „Arbeits- und Leistungswissenschaft trägt heute unsere gesamte

Weltzivilisation und alle Technik und Industrie“; ihr entspricht „ein

Weltbild in mathematischen Gleichungen, das es ermöglicht, den

Weltprozeß… gehen zu machen nach beliebigen praktischen Zwecken“.30

Sorgfalt.

Dennoch hat das Idiographische seine wissenschaftliche Würde nicht

recht durchsetzen können: Als Wissenschaft gilt eben doch nur, was

‚Gesetze’ entdeckt – denn nur dann kann ich was damit anfangen:

Die „Arbeits- und Leistungswissenschaft trägt heute unsere gesamte

Weltzivilisation und alle Technik und Industrie“; ihr entspricht „ein

Weltbild in mathematischen Gleichungen, das es ermöglicht, den

Weltprozeß… gehen zu machen nach beliebigen praktischen Zwecken“.30

Sorgfalt.

Dennoch hat das Idiographische seine wissenschaftliche Würde nicht

recht durchsetzen können: Als Wissenschaft gilt eben doch nur, was

‚Gesetze’ entdeckt – denn nur dann kann ich was damit anfangen:

Die „Arbeits- und Leistungswissenschaft trägt heute unsere gesamte

Weltzivilisation und alle Technik und Industrie“; ihr entspricht „ein

Weltbild in mathematischen Gleichungen, das es ermöglicht, den

Weltprozeß… gehen zu machen nach beliebigen praktischen Zwecken“.30

Und

so erscheint es, als sei das einzige Wissen, das diesen Namen verdient,

dasjenige, das unsere Macht über besagten Weltprozeß mehrt.

‚Herrschaftswissen’ hat es Max Scheler genannt32 – und hat

daneben ein ‚Bildungswissen’ gestellt, das unsere „geistige Person“

prägt, sowie ein – wie er es nannte – ‚Erlösungswissen’, das dem

persönlichen Leben seinen Sinn weist. Doch Bildungs- und Erlösungswissen

drängen nicht an die Öffentlichkeit, denn sie bedürfen niemandes

Einverständnis’. Sie können mitgeteilt werden; Herrschaftswissen muß. Es

ist der Typus der Wissenschaft.

Bevor

wir zu der Frage kommen, wer was wozu vom Erziehen wissen will, und ob

dies Wissen zur Wissenschaft taugt, sei eine weitere Unterscheidung

eingeführt: Kants Trennung von ‚theoretischem’ und ‚praktischem’ Wissen.

Dieses hat alles zum Gegenstand, was ist; jenes das, was sein soll. „Praktisch ist alles, was durch Freiheit möglich ist.“33

‚Durch Freiheit möglich’ sind die Zwecke, die wir uns selber setzen.

Theoretische Wissenschaft kann die ‚Gesetze’ aufzeigen, derer wir uns

bedienen, um unsere Zwecke zu verfolgen. Aber Zwecke setzen kann sie

nicht.

So

hat sich die Politische Ökonomie seit der Marx’schen Kritik zu dem

zurückentwickelt, was sie an ihrem Anfang war – ein Inventar von

Techniken der Wirtschaftspolitik.34 Könnte sie wirklich

lehren, wie man die Produktion steigert, wäre sie ‚theoretisch’ im

selben Sinn wie etwa die Ingenieurswissenschaften. Wie aber das Produkt

etwa ‚gerecht verteilt’ werden soll, wäre eine praktische Frage, die

‚durch Freiheit’ zu entscheiden ist – von der Politik, nicht von der

Wissenschaft. Einverständnis kann darüber nicht durch Gründe erzwungen

werden, weil es um Zwecke geht, und die werden nicht erwiesen, sondern

postuliert.

Normalisierung

Das

Heranwachsen der kommenden Generation ist nun eine Angelegenheit von

äußerstem öffentlichen Interesse, darf man sagen. Eher noch als die

Volkswirtschaft wäre dies der Ort, das

Feld öffentlichen Meinungskampfs einzuschränken und Einverständnis zu

erzwingen. Doch selbst angenommen, eine theoretische Wissenschaft könnte

uns (besser als die Volkswirtschaftslehre) die richtigen Techniken

lehren – es geht ja immer erst um die Zwecke! Die müßten postuliert

werden. Aber von wem? Wenn sich schon Postulate nicht begründen lassen,

dann sollte sich der Postulierende doch immerhin rechtfertigen können.

Das

Heranwachsen der kommenden Generation ist nun eine Angelegenheit von

äußerstem öffentlichen Interesse, darf man sagen. Eher noch als die

Volkswirtschaft wäre dies der Ort, das

Feld öffentlichen Meinungskampfs einzuschränken und Einverständnis zu

erzwingen. Doch selbst angenommen, eine theoretische Wissenschaft könnte

uns (besser als die Volkswirtschaftslehre) die richtigen Techniken

lehren – es geht ja immer erst um die Zwecke! Die müßten postuliert

werden. Aber von wem? Wenn sich schon Postulate nicht begründen lassen,

dann sollte sich der Postulierende doch immerhin rechtfertigen können.

Das

Problem ist hier offenbar das Subjekt. Wer darf die Zwecke der

Erziehung postulieren? Die Öffentlichkeit? Aber die ist gespalten. Darum

ging es doch gerade: die Öffentlichkeit durch zwingende Gründe zu einem

Subjekt zu bilden – dazu war Wissenschaft da! Wieder ein „fehlerhafter

Kreislauf“: Um postulieren zu können, müßte sie sich zum Subjekt bilden;

aber um sich zum Subjekt zu bilden, bräuchte sie Wissenschaft. Aber

deren Zweck sollte sie ja erst noch postulieren!

Darum

postuliert ‚die Öffentlichkeit’ in dieser Sache auch nicht selber. Das

überläßt sie stellvertretend dem Berufsstand der erwerbsmäßigen

Pädagogen. Es scheint auch nahe zu liegen: Es ist ja ihr Beruf, da

werden sie schon wissen, was sie tun. Ein Arzt weiß, was er tut, weil er

nicht nur ein Handwerk gelernt, sondern auch eine Wissenschaft studiert

hat. Der Kfz-Mechaniker hat zwar keine Wissenschaft studiert, aber wenn

er nicht wüßte, was er tut, würden seine Machwerke nicht laufen. Und

wüßte die Köchin nicht, was sie tut, müßten alle spucken.

Daß

Pädagogen einen Beruf ausüben, beweist aber nicht, daß sie wissen, was

sie tun. Ein Handwerk mögen sie gelernt haben, doch ob ihre Machwerke

‚laufen’, mag im einzelnen jedesmal bezweifelt werden – denn wo ist das

Maß? Gespuckt hat schon mancher. Und ob das, was sie studiert haben,

eine Wissenschaft ist, steht eben in Frage.

Doch

wenn sie zwar nicht mit zwingenden Gründen Einverständnis schaffen, so

stehen sie doch zum gesellschaftlichen Konsensus irgendwie in einem

privilegierten Verhältnis. Denn von alters ist es der Berufsstand der

Pädagogen, der für Normalität sorgt! Das hat ihn gerechtfertigt und zum

Postulieren befugt. Doch wer wagt heute noch zu sagen, was normal ist?

Den Pädagogen kommt ja nicht mal mehr das Wort über die Lippen!35

Die

Rechtfertigung des Pädagogenstandes war eine historische. In

vorbürgerlichen Gesellschaften gab es keine Normalität. Sie sahen aus

wie Flickenteppiche aus soundsoviel verschiedenen Nischen, die nur

äußerlich verbunden schienen: durch Handelswege und dynastische

Herrschaft. Jeder war an seiner Statt so, wie er eben war und wuchs in

die Besonderheiten seiner Umwelt hinein, sich von Anfang an nach Maßgabe

seiner je entwickelten Kräfte an deren besonderer Reproduktionsweise

beteiligend, mitmachend, learning by doing – und die er normalerweise sein Lebtag nicht verließ: Werkstatt, Laden, Acker, usw.

Mit

zwei Ausnahmen: Ein Handwerk gibt es, das man nicht durch Mitmachen

erlernen kann, das Kriegshandwerk. Es bedarf einer vorgängigen

Ausbildung der technischen Fertigkeit  sowohl

als einer Entwicklung der Körperkraft. Ähnlich stehts mit jenem andern

Ursprung der herrschenden Klassen, der Priesterschaft.

Deren Ausübung bedarf der vorherigen Einweihung ins göttliche

Geheimnis. Seit die Religion aber in Schriftform tradierbar ist, wird

die religiöse Bildung auf weite Strecken formalisierbar: Die Kleriker

haben die Schulen erfunden.

sowohl

als einer Entwicklung der Körperkraft. Ähnlich stehts mit jenem andern

Ursprung der herrschenden Klassen, der Priesterschaft.

Deren Ausübung bedarf der vorherigen Einweihung ins göttliche

Geheimnis. Seit die Religion aber in Schriftform tradierbar ist, wird

die religiöse Bildung auf weite Strecken formalisierbar: Die Kleriker

haben die Schulen erfunden.

sowohl

als einer Entwicklung der Körperkraft. Ähnlich stehts mit jenem andern

Ursprung der herrschenden Klassen, der Priesterschaft.

Deren Ausübung bedarf der vorherigen Einweihung ins göttliche

Geheimnis. Seit die Religion aber in Schriftform tradierbar ist, wird

die religiöse Bildung auf weite Strecken formalisierbar: Die Kleriker

haben die Schulen erfunden.

sowohl

als einer Entwicklung der Körperkraft. Ähnlich stehts mit jenem andern

Ursprung der herrschenden Klassen, der Priesterschaft.

Deren Ausübung bedarf der vorherigen Einweihung ins göttliche

Geheimnis. Seit die Religion aber in Schriftform tradierbar ist, wird

die religiöse Bildung auf weite Strecken formalisierbar: Die Kleriker

haben die Schulen erfunden.

Eine

Besonderheit der westlichen Entwicklung: mit der Feudalisierung

entsteht im christlichen Adel eine Kriegerkaste, die – teils in

Abhängigkeit vom Klerus, teils in Konkurrenz – selber zum Kulturträger

wird: Bildung wird, wie bei Plato, zur Legitimation des Berufs zum

Herrschen. Bildung  ist

ein Kastenprivileg. Und beachte: durch ihre Ausbildung wurden Krieger

und Pfaffen mobil! So konnte ein Mönch aus der Grafschaft Surrey in

München zum Chefideologen beim römisch-deutschen Kaiser werden, und ein

Ritter aus den Ardennen wurde König von Jerusalem.

ist

ein Kastenprivileg. Und beachte: durch ihre Ausbildung wurden Krieger

und Pfaffen mobil! So konnte ein Mönch aus der Grafschaft Surrey in

München zum Chefideologen beim römisch-deutschen Kaiser werden, und ein

Ritter aus den Ardennen wurde König von Jerusalem.

ist

ein Kastenprivileg. Und beachte: durch ihre Ausbildung wurden Krieger

und Pfaffen mobil! So konnte ein Mönch aus der Grafschaft Surrey in

München zum Chefideologen beim römisch-deutschen Kaiser werden, und ein

Ritter aus den Ardennen wurde König von Jerusalem.

ist

ein Kastenprivileg. Und beachte: durch ihre Ausbildung wurden Krieger

und Pfaffen mobil! So konnte ein Mönch aus der Grafschaft Surrey in

München zum Chefideologen beim römisch-deutschen Kaiser werden, und ein

Ritter aus den Ardennen wurde König von Jerusalem.

In

der bürgerlichen Gesellschaft wird Bildung zu einer allgemeinen

Aufgabe. Sie zersetzt die partikularen Umweltnischen durch ihre

Vereinnahmung ins Marktgeschehen. Sein Charakter ist, nach Dr. Quesnay,