Sport und Spiel und Kampf und Kunst

Soll sich der Sport als Sozialpädagogik verkaufen?

In den letzten Jahren hört man immer wieder, daß Funktionäre den Sport nach außen hin mit sozialpädagogischen Argumenten recht- fertigen, und fast glaubt man, er hätte

das nötig. Da heißt es ‘Aggressionen abbauen’, ‘der Gewalt bereitschaft begegnen’, ‘die Kinder von der Straße holen’ als sei sie bloß für

die Autos da, ‘Frustrationstoleranz ein- üben’ usw. Fragt man nach,

bekommt man als Antwort: Anders kommen wir nicht mehr an öffent-

liches Geld ran. Überall wird gespart, und wenn der Sport

bloß als Freizeitvergnügen erscheint, wird er nicht gefördert. Man muß

ihn als eine Art Nothilfe darstellen, das läßt sich der Öffentlichkeit

besser vermitteln…

bereitschaft begegnen’, ‘die Kinder von der Straße holen’ als sei sie bloß für

die Autos da, ‘Frustrationstoleranz ein- üben’ usw. Fragt man nach,

bekommt man als Antwort: Anders kommen wir nicht mehr an öffent-

liches Geld ran. Überall wird gespart, und wenn der Sport

bloß als Freizeitvergnügen erscheint, wird er nicht gefördert. Man muß

ihn als eine Art Nothilfe darstellen, das läßt sich der Öffentlichkeit

besser vermitteln…

Nachdem ich ein Vierteljahrhundert sozialpädagogische Berufspraxis auf dem Buckel habe, darf ich dazu wohl das Wort ergreifen. Dahingestellt sein laß ich, ob man wirklich immer nach den Fleischtöpfen schielen und die Frage nach richtig oder falsch gar nicht mehr stellen muß. Ich rede hier nicht moralisch, sondern pragmatisch. Und da sage ich: Wenn der Sport sich mit der Sozialpädagogik auf einen Wettlauf um die Fördermittel einläßt, hat er von vornherein verloren. Dann trägt er selber dazu bei, einen schlechten Zustand zu zementieren, den zu beenden gerade er aufgerufen ist.

Es ist nämlich nicht selbstverständlich, dass Sport (unnützer) Zeitvertreib und Sozialpädagogik (nützliche) Arbeit ist. Bis in die sechziger Jahre hat ja gerade der Sport als „Jugendarbeit“ par excellence gegolten! Wenn

damals ein Politiker sagte, er wolle

„was für die Jugend tun“, dann meinte er immer – neue Sportstätten.

Recht so: Die Jugend strebt zum Sport, der Sport strebt zur Jugend,

anders kann es

gar nicht sein. Freilich, das Berufsbild des Sozialpädagogen gab es da

noch nicht. Das kam erst Ende der Sechziger auf, mit jener

explosionsartigen Vermehrung der pädagogischen Berufe, die man füglich

als Landnahme bezeichnet. Seither war „Professionalisierung“ das gängige

Stichwort, in den freien Jugendverbänden wurden „Fachkräfte“

angestellt, die rissen alles an sich, die freiwilligen „unfachlichen“

Helfer wurden rausgeekelt, und schließlich blieben auch die einfachen

Mitglieder weg. „Jugendarbeit“ gibts seither nicht mehr. Auch keine

Jugendbewegung. Nur noch Sozialpädagogen.

damals ein Politiker sagte, er wolle

„was für die Jugend tun“, dann meinte er immer – neue Sportstätten.

Recht so: Die Jugend strebt zum Sport, der Sport strebt zur Jugend,

anders kann es

gar nicht sein. Freilich, das Berufsbild des Sozialpädagogen gab es da

noch nicht. Das kam erst Ende der Sechziger auf, mit jener

explosionsartigen Vermehrung der pädagogischen Berufe, die man füglich

als Landnahme bezeichnet. Seither war „Professionalisierung“ das gängige

Stichwort, in den freien Jugendverbänden wurden „Fachkräfte“

angestellt, die rissen alles an sich, die freiwilligen „unfachlichen“

Helfer wurden rausgeekelt, und schließlich blieben auch die einfachen

Mitglieder weg. „Jugendarbeit“ gibts seither nicht mehr. Auch keine

Jugendbewegung. Nur noch Sozialpädagogen.

Übriggeblieben ist eigentlich nur die Sportjugend, d. h. der Jugendsport. Der hat der Sozialpädagogisierung getrotzt. Und die Sozialpädagogen ignorieren ihn vornehm – als unlautere, weil „unprofessionelle“, nämlich billigere Konkurrenz.

An „fachlichen“ Versuchungen hat es bei den Jugendfunktionären sicher auch nicht gefehlt. Es liegt aber in der Natur des Sports, daß ihm die Sozialpädagogik widerstrebt. Denn sie folgen beide zwei diametral entgegengesetzten Logiken, und die machen sich bis in den intimsten Winkel geltend: Die Sozialpädagogik richtet ihr Augenmerk auf die Schwächen der Kinder, der Sport auf ihre Stärken.

Für die Sozialpädagogik heißt es: „Defizite kompensieren“.

“Aggressionen“ modisch: „Gewaltbereitschaft“ wären so ein „Defizit“. Früher sprach man von Flegeljahren und von überschüssigen Kräften, aber die Sozialpädagogik denkt gleich an eine ‚Störung’, die man wegmachen muß. Im Hinterkopf schwebt irgendein idealer Durchschnitt von „Normalität“, von dem natürlich keiner genau sagen kann, wo er liegen soll.

Im Sport heißt es dagegen: „Der Beste möge siegen“. Durchschnitt, Norm und Normalität kommen im Sport nicht vor.

Ganz krass wird es bei den Paralympics: Selbst da geht es nicht darum, „Defizite“ zu „kompensieren“, sondern auch da gilt: „Der Beste wird gewinnen.“ Es ist nicht Sache des Sports, irgendwem einen Maßstab vorzuhalten und zu sagen: „Siehst du, da mußt du hin!“ Das Ethos des Sports ist, ganz im Gegenteil, daß jeder aus sich das Beste macht. Jeder schafft, was er kann. Das Maß eines jeden sind seine eignen Möglichkeiten, und was er daraus macht, liegt ganz bei ihm. Man könnte vielmehr fragen, mit welchem Fug und Recht eigentlich die Sozialpädagogen den Leuten Maßstäbe setzen wollen; bestimmen wollen, was Norm und was Abweichung, was Defizit und was Störung, was Kompensation und Normalität sind; wer hat sie dazu eingeladen? Da kämen sie aber ganz schön in Verlegenheit.

Gewiß, sie haben es schwer. Ein liberaler Staat in einer pluralistischen Gesellschaft kennt kein positives, verbindliches „Menschenbild“ mehr. Das brauchen sie aber: Wonach sollen sie sich sonst richten? Ersatzweise griffen sie daher zu einem negativen Menschenbild: Je lauter man von den „Defiziten“ der andern redet, umso weniger muß man über die eignen Maßstäbe sagen. Das hat den weiteren Vorteil, daß so die Defizite natürlich nie behoben, die Aufgaben nie erledigt und die Planstellen nie überflüssig werden. Es bleibt alles im Ungefähr, und man kann beliebig viel neue Defizite entdecken – wenn man nur lange genug hinschaut.

So kommt es, daß in diesem Berufsstand heute immer mehr Professionelle immer weniger leisten. Die Sozialpädagogik bestreitet ihre Leistungsschwäche gar nicht. Aber sie will uns einreden, es handle sich nur um ein fachliches Problem, das sie schon selbst und mit ihren Mittel lösen wird. Das ist eine Augenwischerei, der wir – wie alle Steuerzahler – energisch widersprechen sollten. Daß ein Erziehungssystem, das an den Kindern mit Vorliebe deren Fehler und Schwächen wahrnimmt, nichts Manierliches zustandebringt, kann jeder erkennen. Dazu braucht man kein Fachwissen. Man muß nur alle fünf Sinne beisammen haben. Es ist eine Sache des gewöhnlichen menschlichen Anstands: Kinder muß man auf ihre Stärken hinweisen.

Aus einem Briefwechsel

An H. v. H.

30. 1. 1997

… Nun zum Sport. Das ist auch für mich ein neues Thema. Vor einem Jahr bin ich zufällig zu Siegfried Nordwest geraten und habe seither eigentlich nur zugesehen. Gewiß hab ich mir auch immer so meine Gedanken gemacht… Erst aus gegebenem Anlaß beginne ich jetzt zu ordnen, und es muß nicht alles gleich beim erstenmal stimmen.

Ob z.B. Sport immer Wettkampf ist? Es gibt ganz einsame Sportarten, z. B. beim Alpinismus. Aber auch da ist wohl ‚der Andere’, dessen Marke man einholt und überholt, in Gedanken immer mit dabei. Doch das haben Sie mit Ihrem „kleinen täglichen Sport“ wohl nicht gemeint. Was alles will man unter Sport verstehen? Das ist keine semantische Frage. Sport als Wettkampf gibt es seit vielen tausend Jahren; eine Art Kulturkonstante, wenn man Johan Huizinga folgen will.

Körperliche Ertüchtigung „ganz und gar für mich“, alias fitness, gibt es aber, wenn ich nicht irre, eigentlich erst in der Industriegesellschaft; genau gesprochen, nach der Industriegesellschaft. Soll man das alles unter denselben Begriff fassen? Aber Sie haben recht, ich meine mit Sport eine öffentliche Angelegenheit, und an der Stelle, die Sie beanstanden, wollte ich darauf aufmerksam machen, daß der Sammelname Sport nur in der Schule etwas Bestimmtes bedeutet, nämlich ein „Fach“: weil es dafür einen Lehrer gibt und eine Zensur. Nur so ist er auch Pensum. Aber im gesellschaftlichen Leben gibt es immer nur diese oder jene sportliche Disziplin; und deren Träger ist immer dieser oder jener Verein – kein öffentliches Institut.

Daß dem im Poelchau-Modell Rechnung getragen wird – und sei es aus Geldmangel -, schien mir der springende Punkt zu sein. Ich denke, ich werde wohl etwas länger beim Jugendsport bleiben, als ich anfangs vorhatte. Ich war ein Vierteljahrhundert lang Sozialpädagoge und habe mich nie darum geschert. Nun merke ich, daß ich was versäumt habe. Da liegt jede Menge Energie verborgen, mit der man der ganzen Pädagogik Feuer unterm … machen kann, und das gefällt mir. Eine erste Probe habe ich Ihnen beigelegt. Ihnen als Altphilologen empfehle ich außerdem: Michael Poliakoff, „Kampfsport im Altertum“, vor ein paar Jahren bei Artemis-Winkler erschienen. Der Mann ist Althistoriker und war in seiner Jugend selber Ringer. [...]

1.3.1997

Das ist eben der sogenannte „Ausgleichssport“, wie er für die Industrie-, d. h. in Wahrheit: die Angestelltengesellschaft charakteristisch ist. Die Schule konnte sich eben nur nicht verkneifen (unbedingter Reflex), der Sache eine Zensur und einen Plan aufzusetzen. Das macht’s nicht rühmlicher.

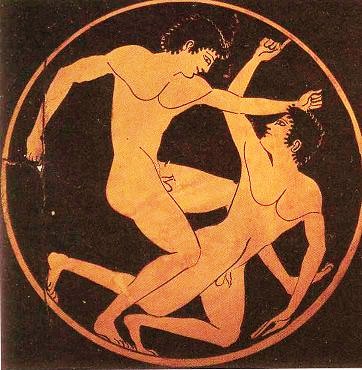

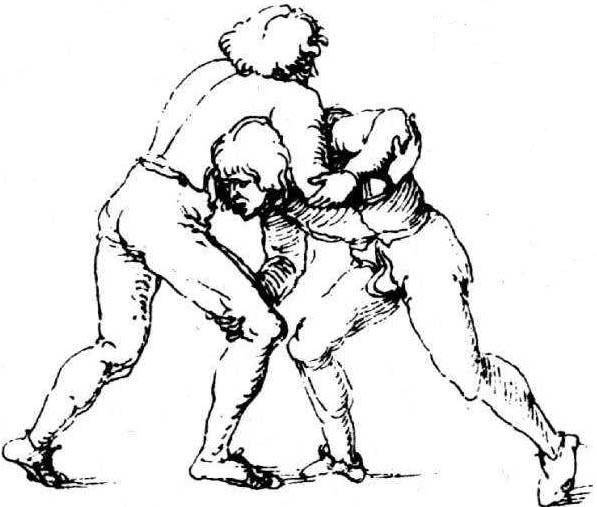

Mich interessiert am Sport (d. h. am Ringen) nicht speziell die Dimension „Körperkultur“ bzw. Leibesübung. Die ist unstrittig. Und natürlich ist es besser, wenn aus „kompensatorischen“ Erwägungen der Sportunterricht ausgedehnt, als wenn aus fiskalischen

Gründen ausgerechnet die Turnstunde gestrichen wird. Aber das ist eher

Sozialhygiene und elementare Menschenfreundlichkeit als „Pädagogik“ in

(irgend-) einem engeren Sinn. Mich interessiert das, was strittig ist.

Das sind nicht die Gründe, aus denen ich ans Ringen geraten bin. (Die

waren optisch-ästhetischer Natur. Beim Jugendringen, wohlbemerkt; beim

Männerringen sind Grazie, Witz und Eleganz eher selten.) Sondern die

Gründe, warum ich dabei geblieben bin.

fiskalischen

Gründen ausgerechnet die Turnstunde gestrichen wird. Aber das ist eher

Sozialhygiene und elementare Menschenfreundlichkeit als „Pädagogik“ in

(irgend-) einem engeren Sinn. Mich interessiert das, was strittig ist.

Das sind nicht die Gründe, aus denen ich ans Ringen geraten bin. (Die

waren optisch-ästhetischer Natur. Beim Jugendringen, wohlbemerkt; beim

Männerringen sind Grazie, Witz und Eleganz eher selten.) Sondern die

Gründe, warum ich dabei geblieben bin.

* Soll sich der Sport als Sozialpädagogik verkaufen?

* Aus einem Briefwechsel

* Worauf’s beim Ringen ankommt

* Ringen als Schulfach

* betr.: Ringen an der Poelchau-Schule

* Bericht an die Mitgliederversammlung

* Von der Überlegung

__________________________________________________________________________

Soll sich der Sport als Sozialpädagogik verkaufen?

Zum Jahr des Kinder- und Jugendsports

(für die Sportjugend Berlin, im Januar 1997)

(für die Sportjugend Berlin, im Januar 1997)

bereitschaft begegnen’, ‘die Kinder von der Straße holen’ als sei sie bloß für

die Autos da, ‘Frustrationstoleranz ein- üben’ usw. Fragt man nach,

bekommt man als Antwort: Anders kommen wir nicht mehr an öffent-

liches Geld ran. Überall wird gespart, und wenn der Sport

bloß als Freizeitvergnügen erscheint, wird er nicht gefördert. Man muß

ihn als eine Art Nothilfe darstellen, das läßt sich der Öffentlichkeit

besser vermitteln…

bereitschaft begegnen’, ‘die Kinder von der Straße holen’ als sei sie bloß für

die Autos da, ‘Frustrationstoleranz ein- üben’ usw. Fragt man nach,

bekommt man als Antwort: Anders kommen wir nicht mehr an öffent-

liches Geld ran. Überall wird gespart, und wenn der Sport

bloß als Freizeitvergnügen erscheint, wird er nicht gefördert. Man muß

ihn als eine Art Nothilfe darstellen, das läßt sich der Öffentlichkeit

besser vermitteln…Nachdem ich ein Vierteljahrhundert sozialpädagogische Berufspraxis auf dem Buckel habe, darf ich dazu wohl das Wort ergreifen. Dahingestellt sein laß ich, ob man wirklich immer nach den Fleischtöpfen schielen und die Frage nach richtig oder falsch gar nicht mehr stellen muß. Ich rede hier nicht moralisch, sondern pragmatisch. Und da sage ich: Wenn der Sport sich mit der Sozialpädagogik auf einen Wettlauf um die Fördermittel einläßt, hat er von vornherein verloren. Dann trägt er selber dazu bei, einen schlechten Zustand zu zementieren, den zu beenden gerade er aufgerufen ist.

Es ist nämlich nicht selbstverständlich, dass Sport (unnützer) Zeitvertreib und Sozialpädagogik (nützliche) Arbeit ist. Bis in die sechziger Jahre hat ja gerade der Sport als „Jugendarbeit“ par excellence gegolten! Wenn

Übriggeblieben ist eigentlich nur die Sportjugend, d. h. der Jugendsport. Der hat der Sozialpädagogisierung getrotzt. Und die Sozialpädagogen ignorieren ihn vornehm – als unlautere, weil „unprofessionelle“, nämlich billigere Konkurrenz.

An „fachlichen“ Versuchungen hat es bei den Jugendfunktionären sicher auch nicht gefehlt. Es liegt aber in der Natur des Sports, daß ihm die Sozialpädagogik widerstrebt. Denn sie folgen beide zwei diametral entgegengesetzten Logiken, und die machen sich bis in den intimsten Winkel geltend: Die Sozialpädagogik richtet ihr Augenmerk auf die Schwächen der Kinder, der Sport auf ihre Stärken.

Für die Sozialpädagogik heißt es: „Defizite kompensieren“.

“Aggressionen“ modisch: „Gewaltbereitschaft“ wären so ein „Defizit“. Früher sprach man von Flegeljahren und von überschüssigen Kräften, aber die Sozialpädagogik denkt gleich an eine ‚Störung’, die man wegmachen muß. Im Hinterkopf schwebt irgendein idealer Durchschnitt von „Normalität“, von dem natürlich keiner genau sagen kann, wo er liegen soll.

Im Sport heißt es dagegen: „Der Beste möge siegen“. Durchschnitt, Norm und Normalität kommen im Sport nicht vor.

Ganz krass wird es bei den Paralympics: Selbst da geht es nicht darum, „Defizite“ zu „kompensieren“, sondern auch da gilt: „Der Beste wird gewinnen.“ Es ist nicht Sache des Sports, irgendwem einen Maßstab vorzuhalten und zu sagen: „Siehst du, da mußt du hin!“ Das Ethos des Sports ist, ganz im Gegenteil, daß jeder aus sich das Beste macht. Jeder schafft, was er kann. Das Maß eines jeden sind seine eignen Möglichkeiten, und was er daraus macht, liegt ganz bei ihm. Man könnte vielmehr fragen, mit welchem Fug und Recht eigentlich die Sozialpädagogen den Leuten Maßstäbe setzen wollen; bestimmen wollen, was Norm und was Abweichung, was Defizit und was Störung, was Kompensation und Normalität sind; wer hat sie dazu eingeladen? Da kämen sie aber ganz schön in Verlegenheit.

Gewiß, sie haben es schwer. Ein liberaler Staat in einer pluralistischen Gesellschaft kennt kein positives, verbindliches „Menschenbild“ mehr. Das brauchen sie aber: Wonach sollen sie sich sonst richten? Ersatzweise griffen sie daher zu einem negativen Menschenbild: Je lauter man von den „Defiziten“ der andern redet, umso weniger muß man über die eignen Maßstäbe sagen. Das hat den weiteren Vorteil, daß so die Defizite natürlich nie behoben, die Aufgaben nie erledigt und die Planstellen nie überflüssig werden. Es bleibt alles im Ungefähr, und man kann beliebig viel neue Defizite entdecken – wenn man nur lange genug hinschaut.

So kommt es, daß in diesem Berufsstand heute immer mehr Professionelle immer weniger leisten. Die Sozialpädagogik bestreitet ihre Leistungsschwäche gar nicht. Aber sie will uns einreden, es handle sich nur um ein fachliches Problem, das sie schon selbst und mit ihren Mittel lösen wird. Das ist eine Augenwischerei, der wir – wie alle Steuerzahler – energisch widersprechen sollten. Daß ein Erziehungssystem, das an den Kindern mit Vorliebe deren Fehler und Schwächen wahrnimmt, nichts Manierliches zustandebringt, kann jeder erkennen. Dazu braucht man kein Fachwissen. Man muß nur alle fünf Sinne beisammen haben. Es ist eine Sache des gewöhnlichen menschlichen Anstands: Kinder muß man auf ihre Stärken hinweisen.

Das lehrt uns der Sport. Wenn also von einer Verbindung von Sport und

Sozialpädagogik die Rede ist, dann kann es immer nur so sein, daß das

Ethos des Sports die Fachlogik der Sozialpädagogen korrigiert, und nicht

umgekehrt. So gesehen, wirkt Sport dann allerdings „sozialpädagogisch“.

Aber die Sozialpädagogen werden es

kaum wahrhaben wollen. Und schließlich muß der Sport sein Ethos

offensiv vertreten, statt sich hinter anderen zu verstecken, als ob er

sich schämt. Das kommt in der Öffentlichkeit nicht an? Na das wolln wir

erstmal sehen. Und schließlich: Öffentlich heißt nicht behördlich. Es

gibt in der Öffentlichkeit auch Geld, das nicht von Staatsdienern

verwaltet wird. Vielleicht sogar mehr.

J. Ebmeier, Jugendwart im SV Siegfried Nordwest 1887 e.V.

Aus einem Briefwechsel

An H. v. H.

30. 1. 1997

… Nun zum Sport. Das ist auch für mich ein neues Thema. Vor einem Jahr bin ich zufällig zu Siegfried Nordwest geraten und habe seither eigentlich nur zugesehen. Gewiß hab ich mir auch immer so meine Gedanken gemacht… Erst aus gegebenem Anlaß beginne ich jetzt zu ordnen, und es muß nicht alles gleich beim erstenmal stimmen.

Ob z.B. Sport immer Wettkampf ist? Es gibt ganz einsame Sportarten, z. B. beim Alpinismus. Aber auch da ist wohl ‚der Andere’, dessen Marke man einholt und überholt, in Gedanken immer mit dabei. Doch das haben Sie mit Ihrem „kleinen täglichen Sport“ wohl nicht gemeint. Was alles will man unter Sport verstehen? Das ist keine semantische Frage. Sport als Wettkampf gibt es seit vielen tausend Jahren; eine Art Kulturkonstante, wenn man Johan Huizinga folgen will.

Körperliche Ertüchtigung „ganz und gar für mich“, alias fitness, gibt es aber, wenn ich nicht irre, eigentlich erst in der Industriegesellschaft; genau gesprochen, nach der Industriegesellschaft. Soll man das alles unter denselben Begriff fassen? Aber Sie haben recht, ich meine mit Sport eine öffentliche Angelegenheit, und an der Stelle, die Sie beanstanden, wollte ich darauf aufmerksam machen, daß der Sammelname Sport nur in der Schule etwas Bestimmtes bedeutet, nämlich ein „Fach“: weil es dafür einen Lehrer gibt und eine Zensur. Nur so ist er auch Pensum. Aber im gesellschaftlichen Leben gibt es immer nur diese oder jene sportliche Disziplin; und deren Träger ist immer dieser oder jener Verein – kein öffentliches Institut.

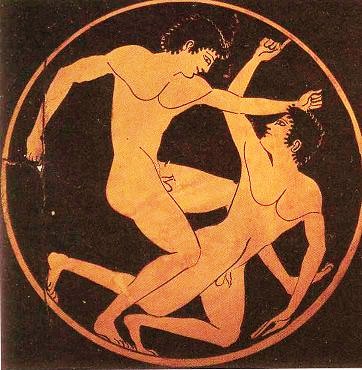

Daß dem im Poelchau-Modell Rechnung getragen wird – und sei es aus Geldmangel -, schien mir der springende Punkt zu sein. Ich denke, ich werde wohl etwas länger beim Jugendsport bleiben, als ich anfangs vorhatte. Ich war ein Vierteljahrhundert lang Sozialpädagoge und habe mich nie darum geschert. Nun merke ich, daß ich was versäumt habe. Da liegt jede Menge Energie verborgen, mit der man der ganzen Pädagogik Feuer unterm … machen kann, und das gefällt mir. Eine erste Probe habe ich Ihnen beigelegt. Ihnen als Altphilologen empfehle ich außerdem: Michael Poliakoff, „Kampfsport im Altertum“, vor ein paar Jahren bei Artemis-Winkler erschienen. Der Mann ist Althistoriker und war in seiner Jugend selber Ringer. [...]

1.3.1997

Vielen Dank für Ihre Texte. [...] Der

Mr. Poliakoff, den ich Ihnen empfohlen habe, bestreitet ausdrücklich,

daß die griechischen Athleten nur für einen Lorbeerzweig und eine

Handvoll Äpfel gekämpft hätten. In Olympia und Delphi habe es zwar

tatsächlich nicht so hohe Preisgelder gegeben, wie bei den weniger

berühmten Wettspielen, denn dorthin mußte man die Sportler nicht erst

locken. Dagegen seien die Sieger in ihren Heimatstädten (mit Ausnahme

von Sparta; die hielten sowieso nichts davon) mit gewaltigen Summen für

ihren Erfolg bezahlt worden – und dafür hätten sie trainiert! Er

berichtet von einem Ringer, der von einem Zehntel seiner Belohnung der

Stadt eine neue Übungshalle habe bauen lassen. Stellen Sie sich vor, wie

hoch die ganze Summe gewesen sein muß!

Er

meint, die Mode der Wettkämpfe sei im 8. Jahrhundert v. Chr.

ausgebrochen, als in der „Demokratie“ die Phalanx- und Hoplitentaktik das Rittertum kriegstechnisch überflüssig gemacht hätten. Auffällig sei gerade bei den Kampfsportarten

und vor allem beim Ringen der hohe Anteil adeliger Namen bei den

Olympiasiegern. Es handelte sich dann allerdings um eine

„Kompensation“, wie Sie schreiben, und zwar um eine aristokratische.

Daß in der Schule – also dort, wo „Sport“ ein Fach ist – der Sinn des

Ganzen Kompensation für das geisttötende Stillesitzen ist, das ist ganz

bestimmt richtig. Ich würde sogar blind darauf wetten (nähere Kenntnis

hab ich nicht), daß zumindest in Deutschland (und Frankreich) der

Schulsport unter dieser Prämisse überhaupt erst eingeführt worden ist.

(Aber nicht im Lande der Gentlemen – darauf wett’ ich auch!)

das Rittertum kriegstechnisch überflüssig gemacht hätten. Auffällig sei gerade bei den Kampfsportarten

und vor allem beim Ringen der hohe Anteil adeliger Namen bei den

Olympiasiegern. Es handelte sich dann allerdings um eine

„Kompensation“, wie Sie schreiben, und zwar um eine aristokratische.

Daß in der Schule – also dort, wo „Sport“ ein Fach ist – der Sinn des

Ganzen Kompensation für das geisttötende Stillesitzen ist, das ist ganz

bestimmt richtig. Ich würde sogar blind darauf wetten (nähere Kenntnis

hab ich nicht), daß zumindest in Deutschland (und Frankreich) der

Schulsport unter dieser Prämisse überhaupt erst eingeführt worden ist.

(Aber nicht im Lande der Gentlemen – darauf wett’ ich auch!)

das Rittertum kriegstechnisch überflüssig gemacht hätten. Auffällig sei gerade bei den Kampfsportarten

und vor allem beim Ringen der hohe Anteil adeliger Namen bei den

Olympiasiegern. Es handelte sich dann allerdings um eine

„Kompensation“, wie Sie schreiben, und zwar um eine aristokratische.

Daß in der Schule – also dort, wo „Sport“ ein Fach ist – der Sinn des

Ganzen Kompensation für das geisttötende Stillesitzen ist, das ist ganz

bestimmt richtig. Ich würde sogar blind darauf wetten (nähere Kenntnis

hab ich nicht), daß zumindest in Deutschland (und Frankreich) der

Schulsport unter dieser Prämisse überhaupt erst eingeführt worden ist.

(Aber nicht im Lande der Gentlemen – darauf wett’ ich auch!)

das Rittertum kriegstechnisch überflüssig gemacht hätten. Auffällig sei gerade bei den Kampfsportarten

und vor allem beim Ringen der hohe Anteil adeliger Namen bei den

Olympiasiegern. Es handelte sich dann allerdings um eine

„Kompensation“, wie Sie schreiben, und zwar um eine aristokratische.

Daß in der Schule – also dort, wo „Sport“ ein Fach ist – der Sinn des

Ganzen Kompensation für das geisttötende Stillesitzen ist, das ist ganz

bestimmt richtig. Ich würde sogar blind darauf wetten (nähere Kenntnis

hab ich nicht), daß zumindest in Deutschland (und Frankreich) der

Schulsport unter dieser Prämisse überhaupt erst eingeführt worden ist.

(Aber nicht im Lande der Gentlemen – darauf wett’ ich auch!)Das ist eben der sogenannte „Ausgleichssport“, wie er für die Industrie-, d. h. in Wahrheit: die Angestelltengesellschaft charakteristisch ist. Die Schule konnte sich eben nur nicht verkneifen (unbedingter Reflex), der Sache eine Zensur und einen Plan aufzusetzen. Das macht’s nicht rühmlicher.

Mich interessiert am Sport (d. h. am Ringen) nicht speziell die Dimension „Körperkultur“ bzw. Leibesübung. Die ist unstrittig. Und natürlich ist es besser, wenn aus „kompensatorischen“ Erwägungen der Sportunterricht ausgedehnt, als wenn aus

fiskalischen

Gründen ausgerechnet die Turnstunde gestrichen wird. Aber das ist eher

Sozialhygiene und elementare Menschenfreundlichkeit als „Pädagogik“ in

(irgend-) einem engeren Sinn. Mich interessiert das, was strittig ist.

Das sind nicht die Gründe, aus denen ich ans Ringen geraten bin. (Die

waren optisch-ästhetischer Natur. Beim Jugendringen, wohlbemerkt; beim

Männerringen sind Grazie, Witz und Eleganz eher selten.) Sondern die

Gründe, warum ich dabei geblieben bin.

fiskalischen

Gründen ausgerechnet die Turnstunde gestrichen wird. Aber das ist eher

Sozialhygiene und elementare Menschenfreundlichkeit als „Pädagogik“ in

(irgend-) einem engeren Sinn. Mich interessiert das, was strittig ist.

Das sind nicht die Gründe, aus denen ich ans Ringen geraten bin. (Die

waren optisch-ästhetischer Natur. Beim Jugendringen, wohlbemerkt; beim

Männerringen sind Grazie, Witz und Eleganz eher selten.) Sondern die

Gründe, warum ich dabei geblieben bin.

Nämlich Ringen ist, o Schreck und Graus, Gewalt!

In

einer Schrift des Landessportbundes wird am Sport gerühmt, dort könne

man „Niederlagen trainieren“. Ach herrje! Mein’ Lebtag hab ich keinen

Sport getrieben. Aber Niederlagen trainieren? Ich tu ja kaum was andres!

Der springende Punkt ist vielmehr: Im Sport kann man siegen lernen;

siegen wollen lernen; siegenwollen dürfen lernen. Wenn’s sein muß, mit

Gewalt. Aber natürlich ist das Ganze symbolisiert. Darum ist es

ästhetisch, darum ist es Spiel. Es geht nicht um die faktische, sondern

um die symbolische Unterwerfung des Andern (der’s schließlich nicht

anders gewollt hat), und nicht um faktische, sondern um symbolische

Herrschaft – für einen Moment, an einem lieu consacré. Ein

„Spiel um Leben und Tod“, aber nur als ob; eine ernste Sache, und

trotzdem nicht ganz ernstgemeint, man könnte es ebensogut bleiben lassen

– doch das mindert nicht, sondern steigert den Erlebnisgehalt!

Natürlich nicht in jeder Sportart so sehr wie in der andern; und in keiner so wie beim Ringen. Was mich dabei jedesmal am meisten beeindruckt, ist, wie sich die Kinder Sieg und Niederlage zu Herzen  nehmen – und nicht zu

Wie-wir-mit-einander-umgehen. Symbolisch heißt aber nicht

kompensatorisch. Gewiß, die Zivilisation würde nicht lange halten, wenn

aus dem Spiel um Leben und Tod jedesmal Ernst würde. Trotzdem ist es

nicht bloß Ersatz für das, was dem ehemaligen Jäger in uns

verlorengegangen ist. Es ist das wirkliche, für einen Moment, an einem

Ort wirkliche Versuchen einer Möglichkeit; und nach dem Versuch weiß ich

jedesmal wirklich mehr als vorher. Um mit Ihren Worten zu reden: Das

symbolische Spiel um Leben und Tod bildet. Es muß nicht auch noch

nützen. Um den Platz des Spiels im Leben geht es mir, und da hat mir

manches in Ihren Texten aus der Seele gesprochen. Ich versuche im Ernst,

solche Gedanken im Sport anzupflanzen. Anbei finden Sie ein paar

Zeilen, die ich meinen Trainern ins Stammbuch geschrieben habe.

nehmen – und nicht zu

Wie-wir-mit-einander-umgehen. Symbolisch heißt aber nicht

kompensatorisch. Gewiß, die Zivilisation würde nicht lange halten, wenn

aus dem Spiel um Leben und Tod jedesmal Ernst würde. Trotzdem ist es

nicht bloß Ersatz für das, was dem ehemaligen Jäger in uns

verlorengegangen ist. Es ist das wirkliche, für einen Moment, an einem

Ort wirkliche Versuchen einer Möglichkeit; und nach dem Versuch weiß ich

jedesmal wirklich mehr als vorher. Um mit Ihren Worten zu reden: Das

symbolische Spiel um Leben und Tod bildet. Es muß nicht auch noch

nützen. Um den Platz des Spiels im Leben geht es mir, und da hat mir

manches in Ihren Texten aus der Seele gesprochen. Ich versuche im Ernst,

solche Gedanken im Sport anzupflanzen. Anbei finden Sie ein paar

Zeilen, die ich meinen Trainern ins Stammbuch geschrieben habe.

_______________________________________________________________________ nehmen – und nicht zu

Wie-wir-mit-einander-umgehen. Symbolisch heißt aber nicht

kompensatorisch. Gewiß, die Zivilisation würde nicht lange halten, wenn

aus dem Spiel um Leben und Tod jedesmal Ernst würde. Trotzdem ist es

nicht bloß Ersatz für das, was dem ehemaligen Jäger in uns

verlorengegangen ist. Es ist das wirkliche, für einen Moment, an einem

Ort wirkliche Versuchen einer Möglichkeit; und nach dem Versuch weiß ich

jedesmal wirklich mehr als vorher. Um mit Ihren Worten zu reden: Das

symbolische Spiel um Leben und Tod bildet. Es muß nicht auch noch

nützen. Um den Platz des Spiels im Leben geht es mir, und da hat mir

manches in Ihren Texten aus der Seele gesprochen. Ich versuche im Ernst,

solche Gedanken im Sport anzupflanzen. Anbei finden Sie ein paar

Zeilen, die ich meinen Trainern ins Stammbuch geschrieben habe.

nehmen – und nicht zu

Wie-wir-mit-einander-umgehen. Symbolisch heißt aber nicht

kompensatorisch. Gewiß, die Zivilisation würde nicht lange halten, wenn

aus dem Spiel um Leben und Tod jedesmal Ernst würde. Trotzdem ist es

nicht bloß Ersatz für das, was dem ehemaligen Jäger in uns

verlorengegangen ist. Es ist das wirkliche, für einen Moment, an einem

Ort wirkliche Versuchen einer Möglichkeit; und nach dem Versuch weiß ich

jedesmal wirklich mehr als vorher. Um mit Ihren Worten zu reden: Das

symbolische Spiel um Leben und Tod bildet. Es muß nicht auch noch

nützen. Um den Platz des Spiels im Leben geht es mir, und da hat mir

manches in Ihren Texten aus der Seele gesprochen. Ich versuche im Ernst,

solche Gedanken im Sport anzupflanzen. Anbei finden Sie ein paar

Zeilen, die ich meinen Trainern ins Stammbuch geschrieben habe.

Worauf’s beim Ringen ankommt

Diskussionsbeitrag für den Ringerverein Nordwest 1887 e.V. im Mai 1996

Seit

einem halben Jahr beobachte ich nun aufmerksam das Ringen und mach mir

so meine Gedanken. Ich finde, es ist an der Zeit, daß ich mal

aufschreibe, was mir aus meiner Warte dazu bislang eingefallen ist. Der

wundeste Punkt am „Standort Deutschland“ ist, daß es hier zu viele Leute

gibt, die auf Nummer sicher gehn. Und die letzte Ursache für sogenannte

Jugendkriminalität, Gewaltbereitschaft“, „aggressives

Verhalten“ (und wie die Modewörter sonst heißen) ist, daß Kinder und

Jugendliche keine natürlichen Gefahren mehr erleben können – und sich

künstliche verschaffen müssen, weil sie noch nicht auf Nummer sicher

gehen wollen; Gott sei Dank!

Beim Ringen kann einer erfahren, daß  1)

Leben auch Gefahr bedeutet; daß das gerade 2) den Reiz der Sache

ausmacht, und daß man 3) mit Anstand über die Runden kommen kann (und

daß es im Zweifelsfall nicht darauf ankommt, ob einer heult, sondern wie

er heult). Das ist ein ganzer Komplex von sittlichen und ästhetischen

Themen…

1)

Leben auch Gefahr bedeutet; daß das gerade 2) den Reiz der Sache

ausmacht, und daß man 3) mit Anstand über die Runden kommen kann (und

daß es im Zweifelsfall nicht darauf ankommt, ob einer heult, sondern wie

er heult). Das ist ein ganzer Komplex von sittlichen und ästhetischen

Themen…

1)

Leben auch Gefahr bedeutet; daß das gerade 2) den Reiz der Sache

ausmacht, und daß man 3) mit Anstand über die Runden kommen kann (und

daß es im Zweifelsfall nicht darauf ankommt, ob einer heult, sondern wie

er heult). Das ist ein ganzer Komplex von sittlichen und ästhetischen

Themen…

1)

Leben auch Gefahr bedeutet; daß das gerade 2) den Reiz der Sache

ausmacht, und daß man 3) mit Anstand über die Runden kommen kann (und

daß es im Zweifelsfall nicht darauf ankommt, ob einer heult, sondern wie

er heult). Das ist ein ganzer Komplex von sittlichen und ästhetischen

Themen…

Das

Ringen kann also nicht nur im Lebenslauf des Einzelnen, sondern – wenn

es eine gewisse Breitenwirkung fände – auch im Leben der ganzen

Gesellschaft eine „bildende“ Rolle spielen; wenigstens eine ganz, ganz

kleine. Trotzdem ist Ringen keine Sozialpädagogik. Sozialpädagogik ist

zuerst einmal eine Erwerbsarbeit für Sozialpädagogen (und ob sie

überdies noch etwas mehr ist, ist durchaus strittig). Aber Sport ist

Spiel – egal wie groß oder klein der ist, der ihn treibt. Und

doch ist es ein Unterschied, ob einer als Kind ringt, oder als

Erwachsener. Der Erwachsene hat seinen Lebensstil schon mehr oder

weniger fertig. Wenn er diesen oder jenen Sport (weiter) betreibt, dann

bestätigt und befestigt er damit diejenigen persönlichen Eigenarten, auf

die er sich ohnehin schon festgelegt hat. Ein Kind befindet sich aber

in einem persönlichen Wachstumsprozeß, im umfassendsten Sinn des Wortes.

Da wirkt der Sport noch menschenbildend (oder, wie Erwerbserzieher

sagen, „pädagogisch“).

Daß

im Sport des Erwachsenen das Athletische im Vordergrund steht – nämlich

der Erfolg, das Resultat des Kampfs -, versteht sich von selbst:  Sonst

bräuchte man gar nicht erst anzufangen. Dadurch nähert sich sein

„Spiel“ an Arbeit an. Aber wenn Kinder kämpfen wollen, wäre diese

Gewichtung ganz verkehrt. Hier geht es zuerst um den Kampf selbst: die

Gefahr, das Wagnis, den ‚Kick’ und die Haltung. So soll es sein – und

zwar nicht erst aus „pädagogischen“, sondern schon aus ganz

sportlich-pragmatischen Gründen. Denn wem es vor allem darum geht, einen

guten Kampf zu bieten, der hat auch das Zeug zum Sieger. Wer aber von

vornherein gebannt auf das Ergebnis starrt, der wird zu sehr die

Niederlage fürchten – und hat gute Chancen, zu verlieren.

Sonst

bräuchte man gar nicht erst anzufangen. Dadurch nähert sich sein

„Spiel“ an Arbeit an. Aber wenn Kinder kämpfen wollen, wäre diese

Gewichtung ganz verkehrt. Hier geht es zuerst um den Kampf selbst: die

Gefahr, das Wagnis, den ‚Kick’ und die Haltung. So soll es sein – und

zwar nicht erst aus „pädagogischen“, sondern schon aus ganz

sportlich-pragmatischen Gründen. Denn wem es vor allem darum geht, einen

guten Kampf zu bieten, der hat auch das Zeug zum Sieger. Wer aber von

vornherein gebannt auf das Ergebnis starrt, der wird zu sehr die

Niederlage fürchten – und hat gute Chancen, zu verlieren.

Sonst

bräuchte man gar nicht erst anzufangen. Dadurch nähert sich sein

„Spiel“ an Arbeit an. Aber wenn Kinder kämpfen wollen, wäre diese

Gewichtung ganz verkehrt. Hier geht es zuerst um den Kampf selbst: die

Gefahr, das Wagnis, den ‚Kick’ und die Haltung. So soll es sein – und

zwar nicht erst aus „pädagogischen“, sondern schon aus ganz

sportlich-pragmatischen Gründen. Denn wem es vor allem darum geht, einen

guten Kampf zu bieten, der hat auch das Zeug zum Sieger. Wer aber von

vornherein gebannt auf das Ergebnis starrt, der wird zu sehr die

Niederlage fürchten – und hat gute Chancen, zu verlieren.

Sonst

bräuchte man gar nicht erst anzufangen. Dadurch nähert sich sein

„Spiel“ an Arbeit an. Aber wenn Kinder kämpfen wollen, wäre diese

Gewichtung ganz verkehrt. Hier geht es zuerst um den Kampf selbst: die

Gefahr, das Wagnis, den ‚Kick’ und die Haltung. So soll es sein – und

zwar nicht erst aus „pädagogischen“, sondern schon aus ganz

sportlich-pragmatischen Gründen. Denn wem es vor allem darum geht, einen

guten Kampf zu bieten, der hat auch das Zeug zum Sieger. Wer aber von

vornherein gebannt auf das Ergebnis starrt, der wird zu sehr die

Niederlage fürchten – und hat gute Chancen, zu verlieren.

Ein Erwachsener treibt einen Kampfsport, weil er etwas leisten, weil er sich und andern etwas beweisen will. Das

kommt bei Kindern zwar auch schon vor, ist aber nicht gut.

Normalerweise treiben Kinder einen Kampfsport, weil sie was erleben

wollen. Aber wenn sie nicht schon völlig verzogen sind, werden sie recht

bald merken, daß sie auf die Dauer nur so lange was erleben, wie sie

auch was leisten. Vielleicht kann man es so ausdrücken: Während Ringen

bei den Erwachsenen immer ein ausgesprochener Leistungssport bleiben

wird, hat es für Kinder auch ein bißchen den Charakter von Breitensport.

weil er etwas leisten, weil er sich und andern etwas beweisen will. Das

kommt bei Kindern zwar auch schon vor, ist aber nicht gut.

Normalerweise treiben Kinder einen Kampfsport, weil sie was erleben

wollen. Aber wenn sie nicht schon völlig verzogen sind, werden sie recht

bald merken, daß sie auf die Dauer nur so lange was erleben, wie sie

auch was leisten. Vielleicht kann man es so ausdrücken: Während Ringen

bei den Erwachsenen immer ein ausgesprochener Leistungssport bleiben

wird, hat es für Kinder auch ein bißchen den Charakter von Breitensport.

weil er etwas leisten, weil er sich und andern etwas beweisen will. Das

kommt bei Kindern zwar auch schon vor, ist aber nicht gut.

Normalerweise treiben Kinder einen Kampfsport, weil sie was erleben

wollen. Aber wenn sie nicht schon völlig verzogen sind, werden sie recht

bald merken, daß sie auf die Dauer nur so lange was erleben, wie sie

auch was leisten. Vielleicht kann man es so ausdrücken: Während Ringen

bei den Erwachsenen immer ein ausgesprochener Leistungssport bleiben

wird, hat es für Kinder auch ein bißchen den Charakter von Breitensport.

weil er etwas leisten, weil er sich und andern etwas beweisen will. Das

kommt bei Kindern zwar auch schon vor, ist aber nicht gut.

Normalerweise treiben Kinder einen Kampfsport, weil sie was erleben

wollen. Aber wenn sie nicht schon völlig verzogen sind, werden sie recht

bald merken, daß sie auf die Dauer nur so lange was erleben, wie sie

auch was leisten. Vielleicht kann man es so ausdrücken: Während Ringen

bei den Erwachsenen immer ein ausgesprochener Leistungssport bleiben

wird, hat es für Kinder auch ein bißchen den Charakter von Breitensport.

[…folgen einige praktische Vorschläge zur Veränderung des Trainings]

_________________________________________________________

Ringen als Schulfach

aus: Der Ringer

Zs. des Deutschen Ringer-Bundes, März-Ausgabe 1997

Es

besteht die Möglichkeit, an einer allgemeinbildenden Schule in Berlin

das Ringen als reguläres Unterrichtsfach einzuführen. Die

Poelchau-Oberschule (Gesamtschule) in der Jungfernheide

(Charlottenburg-Nord) plant für das Schuljahr 1997/98 die Einrichtung

von zwei 7. Klassen als Grundstock für einen „sportbetonten Zug“; als

eine der dort zu unterrichtenden Sportarten ist das Ringen vorgesehen.

Es handelt sich dabei um ein neues,

von der Poelchau-Schule selbst entwickeltes Modell, das nicht mit

herkömm- lichen „Sportschulen“ zu verwechseln ist. Während dort die

Schulen selber Spitzensportler ausbilden wollen, heißt die Grundidee

hier vielmehr „Begabtenförderung“: Es gibt eben Kinder, die ein

besonderes sportliches Talent haben. Normalerweise können sie ihre

Begabung nicht entfalten, ohne ihre schulischen Leistungen zu

beeinträchtigen. In der Regel geht das Training auf Kosten der Schule

oder die Schule auf Kosten des Trainings: Es ist ganz einfach eine

Zeitfrage!

von der Poelchau-Schule selbst entwickeltes Modell, das nicht mit

herkömm- lichen „Sportschulen“ zu verwechseln ist. Während dort die

Schulen selber Spitzensportler ausbilden wollen, heißt die Grundidee

hier vielmehr „Begabtenförderung“: Es gibt eben Kinder, die ein

besonderes sportliches Talent haben. Normalerweise können sie ihre

Begabung nicht entfalten, ohne ihre schulischen Leistungen zu

beeinträchtigen. In der Regel geht das Training auf Kosten der Schule

oder die Schule auf Kosten des Trainings: Es ist ganz einfach eine

Zeitfrage!„Sportbetonter Zug“ bedeutet nun, daß der Unterricht so ausgestaltet wird, daß besonders begabte Kinder die Möglichkeit erhalten, die Ausbildung ihres sportliches Talents mit ihrer schulischen Entwicklung zu vereinbaren – indem bestimmte Sportarten selber als Schulfach anerkannt werden. Die Besonderheit des Poelchau-Modells ist die: Da z. Zt. in Berlin alle schulischen Neuerungen „kostenneutral“ sein müssen (d. h. kein zusätzliches Personal erfordern dürfen), will diese Schule die Sportvereine direkt an der Durchführung beteiligen.

Genau gesagt: Das tägliche (zweistündige) Training am Vormittag wird im wesentlichen von den Vereinstrainern durchgefhrt – die dazu von ihren Vereinen freigestellt und ggf. bezahlt werden müßten. Da es sich um ein Unterrichtsfach handelt, das sich auf dem Schulzeugnis niederschlägt (und in den Notendurchschnitt eingeht), wird es zwar von den Sportlehrern benotet; aber die Kriterien der Benotung werden gemeinsam mit den Trainern erarbeitet. Das heißt, daß die Vereine nicht nur für die praktische Ausgestaltung des Unterrichts selber Verantwortung tragen, sondern auch für den Grad der Würdigung, die die sportliche Leistung in der Schule erfährt – und das ist sportpolitisch von großer Bedeutung.

Es ist nämlich die Anerkennung des Sports als ein allgemeines Bildungselement; und die Anerkennung der Vereine als dessen eigentlicher Träger. In der Praxis wird es wohl darauf hinauslaufen, daß vormittags in der Schule vor allem Grundlagentraining betrieben wird, das ja am meisten Zeit kostet und am ehesten unter den Ansprüchen der Schule leidet; während die technische Feinarbeit – und die Ausbildung von Spitzensportlern – weiter nachmittags in der Vereinen stattfinden dürfte. Da ja das Grundlagentraining in allen Sportarten gemeinsame Züge aufweist – Kraft, Ausdauer, Körperbeherrschung -, ergeben sich bisher ungeahnte Möglichkeiten praktischer Zusammenarbeit zwischen den Disziplinen. Hier gilt dasselbe wie bei der Kooperation mit dem Lehrkörper: Man wird vieles neu entwickeln müssen – und können.

Es ist im übrigen bemerkenswert,

daß

gerade eine Gesamtschule die Förderung von Begabungen auf ihre Fahne

schreibt. Bislang wurde der Gesamtschul- gedanke noch stets mit der

„Kompensation von Defiziten“ gerechtfertigt. Überhaupt war es dreißig

Jahre lang in der Pädagogik üblich, eher auf die Schwächen der Kinder

abzusehen, als auf ihre Stärken.

daß

gerade eine Gesamtschule die Förderung von Begabungen auf ihre Fahne

schreibt. Bislang wurde der Gesamtschul- gedanke noch stets mit der

„Kompensation von Defiziten“ gerechtfertigt. Überhaupt war es dreißig

Jahre lang in der Pädagogik üblich, eher auf die Schwächen der Kinder

abzusehen, als auf ihre Stärken.Im Sport war es immer umgekehrt. Der Gedanke, daß sich die Entfaltung aller persönlichen Begabungen auch auf die schulischen Leistungen nur förderlich auswirken kann, steht gerade einer Gesamtschule gut zu Gesicht. Eine solche pädagogische Umorientierung ist die eigentliche Basis für ein Zusammenwirken von Schule und Sport.

Und damit gewinnt das Modell der Poelchau-Schule auch eine allgemeine bildungspolitische Bedeutung.

Doch davon, daß hier der Ringsport eine längst fällige öffentliche Aufwertung erfährt, müssen wir an dieser Stelle nicht lang reden. Die Aufmerksamkeit des Deutschen Ringerbundes sollte diesem Versuch gewiß sein.

_________________________________________________________________________

betr.: Ringen an der Poelchau-Schule

betr.: Ringen an der Poelchau-Schule

Beitrag auf einer Pressekonferenz von Landessportbund und Poelchau-Schule

8. 1. 1997

Die Arbeiterkulturbewgung verehrte alles Klassische, und bald galt das Ringen als der typische Arbeitersport. Mit dem Niedergang der Arbeiterkulturbewegung verlor das Ringen den Charakter eines Volkssports, und fast kann man sagen, es fristet seither ein Schattendasein. Es hat auch nicht, wie andere Sportarten, von der Popularisierung durch das Fernsehen profitieren können. Denn leider ist Ringen nicht „telegen“. Wir erinnern uns an die Bilder von der Olympiade in Atlanta: An der Weltspitze herrschen Technizität und Muskelkraft vor – so daß vom Kampf nicht mehr viel zu sehen ist, weil „nix passiert“. Beim Jugendringen ist es genau andersrum: Da kann man nix erkennen, weil alles so furchtbar schnell geht…

Dabei

wäre es wünschenswert, daß in einer so großen Stadt wie Berlin nicht

ein paar hundert, sondern ein paar tausend Jungen diesen Sport ausübten.

Denn er ist eine ideale Kunst für Leute, die in einem Alter sind, wo

sie mit ihren Kräften nicht knausern müssen, weil sie davon noch mehr

haben, als unbedingt nötig wäre. Daher begrüßt der SV Siegfried

Nordwest 1887 e.V. die Initiative der Poelchau-Schule. Wir erkennen

darin eine Möglichkeit, unserm Sport wieder zu dem Rang zu verhelfen,

den er eigentlich verdient.

Freilich möchten wir ihn nicht kurzatmig als einen sozialpädagogischen Trick verstanden wissen, um „Aggressionen abzubauen“ –  und

dem Deutschlehrer die Kastanien aus dem Feuer zu holen. Sport ist kein

Disziplinierungs- mittel. Sport ist überhaupt kein Mittel. Er ist selber

Zweck. Er ist ein Kulturgut für die ganze Gesellschaft; auch für die,

die nur zuschauen. Und er ist ein persönliches Bildungselement für den,

der ihn betreibt.

und

dem Deutschlehrer die Kastanien aus dem Feuer zu holen. Sport ist kein

Disziplinierungs- mittel. Sport ist überhaupt kein Mittel. Er ist selber

Zweck. Er ist ein Kulturgut für die ganze Gesellschaft; auch für die,

die nur zuschauen. Und er ist ein persönliches Bildungselement für den,

der ihn betreibt.

und

dem Deutschlehrer die Kastanien aus dem Feuer zu holen. Sport ist kein

Disziplinierungs- mittel. Sport ist überhaupt kein Mittel. Er ist selber

Zweck. Er ist ein Kulturgut für die ganze Gesellschaft; auch für die,

die nur zuschauen. Und er ist ein persönliches Bildungselement für den,

der ihn betreibt.

und

dem Deutschlehrer die Kastanien aus dem Feuer zu holen. Sport ist kein

Disziplinierungs- mittel. Sport ist überhaupt kein Mittel. Er ist selber

Zweck. Er ist ein Kulturgut für die ganze Gesellschaft; auch für die,

die nur zuschauen. Und er ist ein persönliches Bildungselement für den,

der ihn betreibt.

Gerade

in dieser Hinsicht verdient die Initiative der Poelchau-Schule

besondere Beachtung. Denn in ihrer Konzeption wird erstmals der

kulturellen Realität des Sports durch die staatliche Pädagogik Rechnung

getragen. Natürlich gibt es überall „Sport“ als Schulfach. Ja, eben:

„Sport“ gibt es nämlich nur

als Schulfach! (Früher hieß das Leibesübungen.) In der Wirklichkeit

findet Sport aber als Wettkampf statt, nicht als Pensum. Und immer in

einer bestimmten Sportart. Die reale gesellschaftliche Existenzweise

jeder einzelnen Sportart ist jedoch, der Natur der Sache nach, der

Verein. Nach dem Modell der Poelchau-Schule werden nun die Vereine, als

die eigentlichen Träger des Kulturguts Sport, unmittelbar in die

pädagogische Verantwortung einbezogen. Das ist eine Innovation, die

nicht nur dem Sport, sondern auch der Institution Schule ganz ungeahnte

Perspektiven öffnet. Darum verdient dieses Experiment größte Beachtung,

weit über die sport- und schulpolitische Öffentlichkeit hinaus.

_________________________________________________________________________

In jedem Verein, in jedem Zweckverband gibt es mindestens zwei Temperamente. Die einen sagen: Möglichst viel und von allem ‘n bißchen. Die

andern sagen: Wenn, dann richtig. Ich bin von der Mitglieder-

versammlung zum Jugendwart gewählt worden. Meine Aufgabe ist es

insbesondere, auf die Ökonomie der Kräfte zu achten. Ich gehöre quasi

„von Amts wegen“ zur Partei des Wenn, dann richtig. Daran will ich mich

halten, solange ich dieses Amt ausübe.

Die

andern sagen: Wenn, dann richtig. Ich bin von der Mitglieder-

versammlung zum Jugendwart gewählt worden. Meine Aufgabe ist es

insbesondere, auf die Ökonomie der Kräfte zu achten. Ich gehöre quasi

„von Amts wegen“ zur Partei des Wenn, dann richtig. Daran will ich mich

halten, solange ich dieses Amt ausübe.

Mein heutiger Bericht zerfällt in zwei Teile: einen ersten, nicht nur erfreulichen, in dem auch selbstkritische Töne vorkommen, und einen zweiten, mehr optimistischen. Zu unsern Wettkampferfolgen in den letzten 12 Monaten will ich mich kurz fassen. [Hier folgt eine Liste der gewonnenen Medaillen.] Das klingt ganz gut; aber es waren immerhin neun Turniere! Nein, 1996 war nicht so erfolgreich wie 1995. Sowas kann immer mal vorkommen, und es hat sicher auch damit zu tun, daß einige unserer Besten in diesem Jahr in eine höhere Altersgruppe aufgestiegen waren. So war diesmal z.B. mehr als ein 8. Platz bei der Deutschen Meisterschaft nicht drin.

Bedenklicher ist, daß wir einen Rückgang bei den aktiven Sportlern verzeichnen mußten. Im Herbst stellten wir plötzlich fest, daß wir in Moabit keine D- und keine E-Jugend mehr haben. Dort trainieren nur noch fünf Jugendliche! In Lichtenberg sieht es etwas besser aus, dort sind rund dreimal soviele aktiv, aber die Situation ist nicht stabil. Es zeigt sich wiedermal: Nachwuchsarbeit muß man systematisch betreiben, mit Blick über den nächsten Tag hinaus.

An

dieser Stelle eine grundsätzliche Bemerkung: Eine sogenannte „Randsportart“ wie das Ringen kann nicht darauf warten, daß die Kinder von

alleine kommen. Das ist beim Fußball und bei einigen Mode-Sportarten der

Fall. Man mag bedauern, daß das Ringen nicht so populär ist, wie es

sein könnte. Aber über Nacht und ganz allein werden wir daran nichts

ändern. Vorläufig können die Ringer ihren Nachwuchs nur durch

persönlichen Kontakt, durch Mundpropaganda gewinnen. Das heißt dadurch,

daß ein Verein im Wohnviertel Wurzeln faßt und dort in der „Volkskultur“

eine Rolle spielt! Wenn im Wohnzimmer, in der Eckkneipe und vor allem

auf dem Schulhof gelegentlich mal einer sagt: „Ach, was war eigentlich

bei euerm Turnier letztes Wochenende?“

An

dieser Stelle eine grundsätzliche Bemerkung: Eine sogenannte „Randsportart“ wie das Ringen kann nicht darauf warten, daß die Kinder von

alleine kommen. Das ist beim Fußball und bei einigen Mode-Sportarten der

Fall. Man mag bedauern, daß das Ringen nicht so populär ist, wie es

sein könnte. Aber über Nacht und ganz allein werden wir daran nichts

ändern. Vorläufig können die Ringer ihren Nachwuchs nur durch

persönlichen Kontakt, durch Mundpropaganda gewinnen. Das heißt dadurch,

daß ein Verein im Wohnviertel Wurzeln faßt und dort in der „Volkskultur“

eine Rolle spielt! Wenn im Wohnzimmer, in der Eckkneipe und vor allem

auf dem Schulhof gelegentlich mal einer sagt: „Ach, was war eigentlich

bei euerm Turnier letztes Wochenende?“

Das hat es früher in den Arbeitervierteln gegeben, wo Ringen populär war, aber das ist lange her. In Moabit ist davon nichts übrig, und in Lichtenberg fehlt es auch. Wir müßten also neu anfangen. Aber nicht jedes Wohngebiet eignet sich dafür. Und vor allem: Es setzt voraus, daß im Sportverein mehr vorkommt als nur der Sport; nämlich Geselligkeit und Vergnügen. Das gilt für die Erwachsenen und erst recht für die Kinder. Kurzum, wir hätten die Ärmel hochkrempeln und ganz tief pflügen müssen. [...]

Das muß auf zwei Feldern gleichzeitig geschehen. Zum einen durch die Qualität des Sports, den wir vertreten. Konkret gesprochen, durch das Niveau des Kinder- und Jugendringens in Berlin. Die Stabilisierung und Entwicklung des sportlichen Standards auf Landesebene liegt im unmittelbaren egoistischen Vereinsinteresse, weil es die Autorität unseres Sports – und damit auch die unsere stärkt.

Und zum andern durch die Qualität unseres Zusammenlebens mit den Kindern. Dazu gehören Spaß und Geselligkeit als tragender Grund gegenseitigen persönlichen Vertrauens. Jeder weiß, daß das nicht die unwichtigste Voraussetzung für den sportlichen Erfolg ist. Vielleicht nicht für jede einzelne Leistung in jedem einzelnen Wettkampf; aber doch für einen anhaltenden Leistungswillen, der auch Zeiten des Durchhängens überdauert.

Das eine ist die Bindung an diesen Sport, das andere ist die Bindung an diesen Verein – und das läßt sich nicht voneinander trennen. Wenn wir am Standort Jungfernheide rund um die Poelchau-Schule mit unsern knappen Kräften das hinkriegen, dann dürfen wir uns was darauf einbilden. Denn dann haben wir ein „Modell“ geschaffen, um das uns alle andern beneiden können. Aber wenn wir uns das nicht zutrauen, dann brauchten wir gar nicht erst anzufangen. Wenn ich meinen Bericht also mit einer optimistischen Note schließe, dann heißt das nicht, daß wir uns stolz und zufrieden zurücklehnen können, sondern daß die Arbeit jetzt überhaupt erst richtig losgeht: Wenn, dann richtig.

[ ...folgt ein kurzes Nachwort faktischen Inhalts.]

Man rühmt den Nutzen der Überlegung in alle Himmel; besonders der kaltblütigen und langwierigen, vor der Tat. Wenn ich ein Spanier, ein Italiener oder ein Franzose wäre: so

möchte es damit sein Bewenden haben. Da ich aber ein Deutscher bin, so

denke ich meinem Sohn einst, besonders wenn er sich zum Soldaten

bestimmen sollte, folgende Rede zu halten. “Die Überlegung, wisse,

findet ihren Zeitpunkt weit schicklicher nach, als vor der Tat. Wenn

sie vorher, oder in dem Augenblick der Entscheidung selbst, ins Spiel

tritt: so scheint sie nur die zum Handeln nötige Kraft, die aus dem

herrlichen

in alle Himmel; besonders der kaltblütigen und langwierigen, vor der Tat. Wenn ich ein Spanier, ein Italiener oder ein Franzose wäre: so

möchte es damit sein Bewenden haben. Da ich aber ein Deutscher bin, so

denke ich meinem Sohn einst, besonders wenn er sich zum Soldaten

bestimmen sollte, folgende Rede zu halten. “Die Überlegung, wisse,

findet ihren Zeitpunkt weit schicklicher nach, als vor der Tat. Wenn

sie vorher, oder in dem Augenblick der Entscheidung selbst, ins Spiel

tritt: so scheint sie nur die zum Handeln nötige Kraft, die aus dem

herrlichen  Gefühl quillt, zu verwirren, zu hemmen und zu unterdrücken, dagegen

sich nachher, wenn die Handlung abgetan ist, der Gebrauch von ihr

machen läßt, zu welchem sie dem Menschen eigentlich gegeben ist, nämlich

sich dessen, was in dem Verfahren fehlerhaft und gebrechlich war,

bewußt zu werden, und das Gefühl für andere künftige Fälle zu

regulieren. Das Leben selbst ist ein Kampf mit dem Schicksal; und es verhält sich mit dem Handeln wie mit dem Ringen.

Gefühl quillt, zu verwirren, zu hemmen und zu unterdrücken, dagegen

sich nachher, wenn die Handlung abgetan ist, der Gebrauch von ihr

machen läßt, zu welchem sie dem Menschen eigentlich gegeben ist, nämlich

sich dessen, was in dem Verfahren fehlerhaft und gebrechlich war,

bewußt zu werden, und das Gefühl für andere künftige Fälle zu

regulieren. Das Leben selbst ist ein Kampf mit dem Schicksal; und es verhält sich mit dem Handeln wie mit dem Ringen.

Der Athlet kann, in dem Augenblick, da er seinen Gegener umfaßt hält, schlechthin nach keiner anderen Rücksicht, als nach bloßen augenblicklichen Eingebungen verfahren, und derjenige, der berechnen wollte, welche Muskeln er anstrengen, und welche Glieder er in Bewegung setzen soll,

um zu überwinden, würde unfehlbar den kürzeren ziehen, und unterliegen.

Aber nachher, wenn er gesiegt hat oder am Boden liegt, mag es

zweckmäßig und an seinem Ort sein, zu überlegen,

durch welchen Druck er seinen Gegner niederwarf, oder welches Bein er

ihm hätte stellen sollen, um sich aufrecht zu erhalten. Wer das Leben

nicht, wie ein solcher Ringer, umfaßt hält, und tausendgliedrig, nach

allen Windungen des Kampfs, nach allen Widerständen,

bloßen augenblicklichen Eingebungen verfahren, und derjenige, der berechnen wollte, welche Muskeln er anstrengen, und welche Glieder er in Bewegung setzen soll,

um zu überwinden, würde unfehlbar den kürzeren ziehen, und unterliegen.

Aber nachher, wenn er gesiegt hat oder am Boden liegt, mag es

zweckmäßig und an seinem Ort sein, zu überlegen,

durch welchen Druck er seinen Gegner niederwarf, oder welches Bein er

ihm hätte stellen sollen, um sich aufrecht zu erhalten. Wer das Leben

nicht, wie ein solcher Ringer, umfaßt hält, und tausendgliedrig, nach

allen Windungen des Kampfs, nach allen Widerständen, Drücken, Ausweichungen und Reaktionen, empfindet und spürt, der wird,

was er will, in keinem Gespräch durchsetzen; viel weniger in der

Schlacht.”

Drücken, Ausweichungen und Reaktionen, empfindet und spürt, der wird,

was er will, in keinem Gespräch durchsetzen; viel weniger in der

Schlacht.”

Heinrich von Kleist, Sämtliche Werke und Briefe, München 1965, Bd. II, S. 337f.

Bericht

an die Mitgliederversammlung

an die Mitgliederversammlung

des SV Siegfried Nordwest 1887 e. V.

31. 1. 1997

In jedem Verein, in jedem Zweckverband gibt es mindestens zwei Temperamente. Die einen sagen: Möglichst viel und von allem ‘n bißchen.

Die

andern sagen: Wenn, dann richtig. Ich bin von der Mitglieder-

versammlung zum Jugendwart gewählt worden. Meine Aufgabe ist es

insbesondere, auf die Ökonomie der Kräfte zu achten. Ich gehöre quasi

„von Amts wegen“ zur Partei des Wenn, dann richtig. Daran will ich mich

halten, solange ich dieses Amt ausübe.

Die

andern sagen: Wenn, dann richtig. Ich bin von der Mitglieder-

versammlung zum Jugendwart gewählt worden. Meine Aufgabe ist es

insbesondere, auf die Ökonomie der Kräfte zu achten. Ich gehöre quasi

„von Amts wegen“ zur Partei des Wenn, dann richtig. Daran will ich mich

halten, solange ich dieses Amt ausübe.Mein heutiger Bericht zerfällt in zwei Teile: einen ersten, nicht nur erfreulichen, in dem auch selbstkritische Töne vorkommen, und einen zweiten, mehr optimistischen. Zu unsern Wettkampferfolgen in den letzten 12 Monaten will ich mich kurz fassen. [Hier folgt eine Liste der gewonnenen Medaillen.] Das klingt ganz gut; aber es waren immerhin neun Turniere! Nein, 1996 war nicht so erfolgreich wie 1995. Sowas kann immer mal vorkommen, und es hat sicher auch damit zu tun, daß einige unserer Besten in diesem Jahr in eine höhere Altersgruppe aufgestiegen waren. So war diesmal z.B. mehr als ein 8. Platz bei der Deutschen Meisterschaft nicht drin.

Bedenklicher ist, daß wir einen Rückgang bei den aktiven Sportlern verzeichnen mußten. Im Herbst stellten wir plötzlich fest, daß wir in Moabit keine D- und keine E-Jugend mehr haben. Dort trainieren nur noch fünf Jugendliche! In Lichtenberg sieht es etwas besser aus, dort sind rund dreimal soviele aktiv, aber die Situation ist nicht stabil. Es zeigt sich wiedermal: Nachwuchsarbeit muß man systematisch betreiben, mit Blick über den nächsten Tag hinaus.

Das hat es früher in den Arbeitervierteln gegeben, wo Ringen populär war, aber das ist lange her. In Moabit ist davon nichts übrig, und in Lichtenberg fehlt es auch. Wir müßten also neu anfangen. Aber nicht jedes Wohngebiet eignet sich dafür. Und vor allem: Es setzt voraus, daß im Sportverein mehr vorkommt als nur der Sport; nämlich Geselligkeit und Vergnügen. Das gilt für die Erwachsenen und erst recht für die Kinder. Kurzum, wir hätten die Ärmel hochkrempeln und ganz tief pflügen müssen. [...]

Nun

ist uns eine ungeahnte Chance ohne viel eigenes Zutun gleichsam in den

Schoß gefallen. Es ist der Entschluß der Poelchau-Oberschule in

Jungfernheide, im kommenden Schuljahr einen „sportbetonten Zug“

einzurichten. Wir haben die Schule davon überzeugen können, dass das

Ringen unbedingt in ihrem Angebot vertreten sein muß. [...] Nicht jedes

Wohngebiet eignet sich dafür: doch kein zweites Wohngebiet in Berlin

dürfte sich so gut eignen wie unser neuer Standort Jungfernheide. Wir

sind dort fast konkurrenzlos in einem kleinen, übersichtlichen, unsern

Kräften angemessenen „Feld“ und besetzen eine strategische Stellung

zwischen der Oberschule und vier benachbarten Grundschulen. Wenn wir mit

unsern Kräften haushalten und uns nicht verwursteln, dann gehören wir

dort in ein, zwei Jahren zum Lokalkolorit und sind aus dem Viertel

„einfach nicht mehr wegzudenken“. Dann sagen die Kinder auf der Straße

zueinander: „Spielste Fußball oder jehste zum Ringen?“

Dort

können – und müssen – wir in die Tiefe wirken. Denn was noch fehlt, das

sind die „Wurzeln“ im Alltagsleben der Nachbarschaft.  Unser

Verein muß sich im Kiez zu einer moralischen Autorität aufbauen. Wie

das? Indem wir zuerst für die Kinder, die bei uns ringen, und dann für

ihre Eltern und Lehrer; dann für ihre Freunde und dann für deren Eltern

und Lehrer zu einer moralischen Autorität werden – und so fort; denn

sowas spricht sich rum.

Unser

Verein muß sich im Kiez zu einer moralischen Autorität aufbauen. Wie

das? Indem wir zuerst für die Kinder, die bei uns ringen, und dann für

ihre Eltern und Lehrer; dann für ihre Freunde und dann für deren Eltern

und Lehrer zu einer moralischen Autorität werden – und so fort; denn

sowas spricht sich rum.

Unser

Verein muß sich im Kiez zu einer moralischen Autorität aufbauen. Wie

das? Indem wir zuerst für die Kinder, die bei uns ringen, und dann für

ihre Eltern und Lehrer; dann für ihre Freunde und dann für deren Eltern

und Lehrer zu einer moralischen Autorität werden – und so fort; denn

sowas spricht sich rum.

Unser

Verein muß sich im Kiez zu einer moralischen Autorität aufbauen. Wie

das? Indem wir zuerst für die Kinder, die bei uns ringen, und dann für

ihre Eltern und Lehrer; dann für ihre Freunde und dann für deren Eltern

und Lehrer zu einer moralischen Autorität werden – und so fort; denn

sowas spricht sich rum.Das muß auf zwei Feldern gleichzeitig geschehen. Zum einen durch die Qualität des Sports, den wir vertreten. Konkret gesprochen, durch das Niveau des Kinder- und Jugendringens in Berlin. Die Stabilisierung und Entwicklung des sportlichen Standards auf Landesebene liegt im unmittelbaren egoistischen Vereinsinteresse, weil es die Autorität unseres Sports – und damit auch die unsere stärkt.

Und zum andern durch die Qualität unseres Zusammenlebens mit den Kindern. Dazu gehören Spaß und Geselligkeit als tragender Grund gegenseitigen persönlichen Vertrauens. Jeder weiß, daß das nicht die unwichtigste Voraussetzung für den sportlichen Erfolg ist. Vielleicht nicht für jede einzelne Leistung in jedem einzelnen Wettkampf; aber doch für einen anhaltenden Leistungswillen, der auch Zeiten des Durchhängens überdauert.

Das eine ist die Bindung an diesen Sport, das andere ist die Bindung an diesen Verein – und das läßt sich nicht voneinander trennen. Wenn wir am Standort Jungfernheide rund um die Poelchau-Schule mit unsern knappen Kräften das hinkriegen, dann dürfen wir uns was darauf einbilden. Denn dann haben wir ein „Modell“ geschaffen, um das uns alle andern beneiden können. Aber wenn wir uns das nicht zutrauen, dann brauchten wir gar nicht erst anzufangen. Wenn ich meinen Bericht also mit einer optimistischen Note schließe, dann heißt das nicht, daß wir uns stolz und zufrieden zurücklehnen können, sondern daß die Arbeit jetzt überhaupt erst richtig losgeht: Wenn, dann richtig.

[ ...folgt ein kurzes Nachwort faktischen Inhalts.]

____________________________________________________________________________

Von der Überlegung

Eine Paradoxe

Man rühmt den Nutzen der Überlegung

in alle Himmel; besonders der kaltblütigen und langwierigen, vor der Tat. Wenn ich ein Spanier, ein Italiener oder ein Franzose wäre: so

möchte es damit sein Bewenden haben. Da ich aber ein Deutscher bin, so

denke ich meinem Sohn einst, besonders wenn er sich zum Soldaten

bestimmen sollte, folgende Rede zu halten. “Die Überlegung, wisse,

findet ihren Zeitpunkt weit schicklicher nach, als vor der Tat. Wenn

sie vorher, oder in dem Augenblick der Entscheidung selbst, ins Spiel

tritt: so scheint sie nur die zum Handeln nötige Kraft, die aus dem

herrlichen

in alle Himmel; besonders der kaltblütigen und langwierigen, vor der Tat. Wenn ich ein Spanier, ein Italiener oder ein Franzose wäre: so

möchte es damit sein Bewenden haben. Da ich aber ein Deutscher bin, so

denke ich meinem Sohn einst, besonders wenn er sich zum Soldaten

bestimmen sollte, folgende Rede zu halten. “Die Überlegung, wisse,

findet ihren Zeitpunkt weit schicklicher nach, als vor der Tat. Wenn

sie vorher, oder in dem Augenblick der Entscheidung selbst, ins Spiel

tritt: so scheint sie nur die zum Handeln nötige Kraft, die aus dem

herrlichen  Gefühl quillt, zu verwirren, zu hemmen und zu unterdrücken, dagegen

sich nachher, wenn die Handlung abgetan ist, der Gebrauch von ihr

machen läßt, zu welchem sie dem Menschen eigentlich gegeben ist, nämlich

sich dessen, was in dem Verfahren fehlerhaft und gebrechlich war,

bewußt zu werden, und das Gefühl für andere künftige Fälle zu

regulieren. Das Leben selbst ist ein Kampf mit dem Schicksal; und es verhält sich mit dem Handeln wie mit dem Ringen.

Gefühl quillt, zu verwirren, zu hemmen und zu unterdrücken, dagegen

sich nachher, wenn die Handlung abgetan ist, der Gebrauch von ihr

machen läßt, zu welchem sie dem Menschen eigentlich gegeben ist, nämlich

sich dessen, was in dem Verfahren fehlerhaft und gebrechlich war,

bewußt zu werden, und das Gefühl für andere künftige Fälle zu

regulieren. Das Leben selbst ist ein Kampf mit dem Schicksal; und es verhält sich mit dem Handeln wie mit dem Ringen.Der Athlet kann, in dem Augenblick, da er seinen Gegener umfaßt hält, schlechthin nach keiner anderen Rücksicht, als nach

bloßen augenblicklichen Eingebungen verfahren, und derjenige, der berechnen wollte, welche Muskeln er anstrengen, und welche Glieder er in Bewegung setzen soll,

um zu überwinden, würde unfehlbar den kürzeren ziehen, und unterliegen.

Aber nachher, wenn er gesiegt hat oder am Boden liegt, mag es

zweckmäßig und an seinem Ort sein, zu überlegen,

durch welchen Druck er seinen Gegner niederwarf, oder welches Bein er

ihm hätte stellen sollen, um sich aufrecht zu erhalten. Wer das Leben

nicht, wie ein solcher Ringer, umfaßt hält, und tausendgliedrig, nach

allen Windungen des Kampfs, nach allen Widerständen,

bloßen augenblicklichen Eingebungen verfahren, und derjenige, der berechnen wollte, welche Muskeln er anstrengen, und welche Glieder er in Bewegung setzen soll,

um zu überwinden, würde unfehlbar den kürzeren ziehen, und unterliegen.

Aber nachher, wenn er gesiegt hat oder am Boden liegt, mag es

zweckmäßig und an seinem Ort sein, zu überlegen,

durch welchen Druck er seinen Gegner niederwarf, oder welches Bein er

ihm hätte stellen sollen, um sich aufrecht zu erhalten. Wer das Leben

nicht, wie ein solcher Ringer, umfaßt hält, und tausendgliedrig, nach

allen Windungen des Kampfs, nach allen Widerständen, Drücken, Ausweichungen und Reaktionen, empfindet und spürt, der wird,

was er will, in keinem Gespräch durchsetzen; viel weniger in der

Schlacht.”

Drücken, Ausweichungen und Reaktionen, empfindet und spürt, der wird,

was er will, in keinem Gespräch durchsetzen; viel weniger in der

Schlacht.”Heinrich von Kleist, Sämtliche Werke und Briefe, München 1965, Bd. II, S. 337f.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen